今年はおそらく、人生の中で最も忙しい年だったのではないかと思います。あまりに忙しかったため、1年を振り返って「どうしてあれもこれも手を出したのだろう」と反省もしましたが、あらゆる機会が一気に押し寄せて来たとしか言いようがないのです。55歳という年齢と体調がこれまでになく良かったことから、「懸案となっていたことを今終わらせなければ」「やりたかったことを今始めなければ」という焦りにも似た気持ちがあったように思います。毎年、年末に書いていた「今年の挑戦」。2019年は3つのことをつづってみたいと思います。

まず、一番の挑戦は本「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」(まりん書房)を出版したことです。病と闘いながら、死産を受け止めていく私自身の記録で、私にとって初めての本です。病気に次ぐ病気で医師の診立ても良くなく、自分も「私は長く生きないな」と実感する中、一人娘のために書き残そうと10年以上もノートや手帳につづってきた記録をまとめました。

詳細な治療記録を記し、心の葛藤や医師・家族とのやり取りまで正直に書きました。また、死産した子にまつわる大切にしている写真も載せました。信頼する友人の編集者に編集を頼み、校閲も専門会社に依頼しました。文章だけでなく、構成も表紙も写真・写真説明も見出しも、この字をひらがなにするか漢字にするかーという細かなことまで考え抜き、一切妥協せず作りました。

まず、一番の挑戦は本「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」(まりん書房)を出版したことです。病と闘いながら、死産を受け止めていく私自身の記録で、私にとって初めての本です。病気に次ぐ病気で医師の診立ても良くなく、自分も「私は長く生きないな」と実感する中、一人娘のために書き残そうと10年以上もノートや手帳につづってきた記録をまとめました。

詳細な治療記録を記し、心の葛藤や医師・家族とのやり取りまで正直に書きました。また、死産した子にまつわる大切にしている写真も載せました。信頼する友人の編集者に編集を頼み、校閲も専門会社に依頼しました。文章だけでなく、構成も表紙も写真・写真説明も見出しも、この字をひらがなにするか漢字にするかーという細かなことまで考え抜き、一切妥協せず作りました。

本は娘に読んでもらいたい一心で作りましたが、「がんを患った人や家族の方々の役に立てたら」と願い、書店などに流通させることにしました。図書館に本を卸す会社の担当の方が気に入ってくれ、330冊もの注文を頂き、全国各地の図書館に置いてもらえることになりました。また、私の出身地である札幌の書店や地元の書店にも置いてもらいました。地元の書店は今でも、レジ横の目立つ場所に置いてくれています。

また、少しずつですが、病院の移動図書館やがん関連団体、教会などにも寄付をしています。私の本を読んでいただくことで、同じような経験をされている方々の気持ちが少しでも軽くなれば、と願っています。

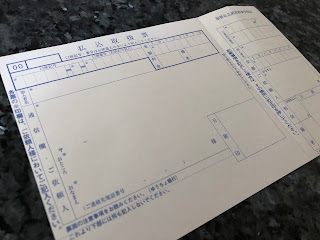

本の中に、ハガキを挟みました。読者の方々に感想をいただけたらと思い、地元の郵便局と契約をして、料金受取人払いのハガキを作りました。届いたのは、1カ月に2、3枚でしょうか。私の本の出版を知って読んでくれた元同僚や友人から心温まるメッセージのほか、一般の読者からも届きました。遠く鹿児島県からも届いて、どこかで知ってくれたんだな、と嬉しく思いました。

そのうちの一つをご紹介したいと思います。ご本人には、ウェブサイトの感想欄に匿名で掲載させていただく承諾を得ています。

「私は今年5月に骨膜種という脳腫瘍が見つかり、手術を行いましたが、回復が芳しくない状況にあります。そのような時だからか、そして同様に小さくて可愛い子供がいるからか、昨日書店でこの本を手に取りました。内容は予想を遥かに超えるもので、なんと多くの試練が著者に降りかかったのか、そして、それを真正面から受け止めて、考え抜いて、立ち向かわれる姿が目に浮かび、驚き、涙しました。私がとても心に残ったのは198ページから続く日記で、私も、目の前にいる子供に忙しなく対処する現実が、病院に対する自分の無力さや不安を、紛らわせてくれたと気づきました。この本を読んで、私にも少し、病気に立ち向かう気持ちが生まれた気がします。ありがとうございました」

このハガキが届いたのは10月初旬。書いてくれたのは39歳の男性です。体調は少し上向いているのでしょうか。ご家族と穏やかな日々を送られていることを願うとともに、娘のために書いた本がこのような形で、どなたかの励みになっていることをとても嬉しく思います。