2017年の最も大きな挑戦は、仕事を再開したことです。今夏から、ニュースサイトで医療記事を書いています。きっかけは、ある出会いでした。

春、久しぶりに何か学びたいと思い立ち、都内の大学の社会人講座に申し込みました。新聞広告が、たまたま目に留まったのです。「面白そう」と思い、夫に許可を得て、申し込んだ口座は2つ。1つは「今、ジャーナリズムを考える」(10回コース)、もう1つは「人体の神秘に迫る~がんと日本人~」(5回コース)でした。

いずれも土曜日開催のため、夫に子供たちの世話を頼みました。夫は、私が仕事を辞めたことをとても悔しく残念に思っていることを、十分知っています。ですので、体調が良くなってきた私が社会復帰に向けて一歩踏み出すことを、とても喜んでくれます。そのときも毎回、気持ち良く私を送り出してくれました。

「今、ジャーナリズムを考える」は、大学のメディア社会学科の教授を中心に、元新聞記者やジャーナリストらが講座を受け持っていました。どれも濃い内容でしたが、一番良かったのが、戦争を長く取材してきたジャーナリストによる講座でした。

テーマは、「ロシア政治の闇」でした。とても迫力のある、興味深い内容でした。講座が終わった後は、参加者から質問が相次ぎました。私も、質問しました。その数日前にニュースになった北方領土に関するプーチン大統領の発言についてどう考えるか、という質問でした。

講座が終わった後も、ジャーナリストを囲んで、参加者が意見交換しました。次の講座があるため、講義室を開けなければならず、「皆さん、もしよろしければ、続きを構内のカフェでしませんか?」と彼が呼び掛けました。その呼び掛けに、「ぜひ、お願いします!」と手を挙げたのが、私と若い女性の2人でした。

カフェで、コーヒーを飲みながら話は盛り上がりました。彼は元新聞記者だったころから、親近感もわきました。私ともう1人の女性が自己紹介をしました。私は元新聞記者であること、厚生労働省担当だったこと、がんや自己免疫疾患などを患いその闘病記を出版社のノンフィクション賞に応募して最終候補に残ったことなどを話しました。私は、次の「がんと日本人」の講座があったため、彼のメールアドレスを聞いて、途中で退席しました。

帰宅後、お礼のメールを送ったところ、すぐ返信が来ました。「新しいニュースサイトを開設予定です。ご興味があれば、デモサイトをのぞいてみてください」という内容でした。そして、何度かのメールのやり取りの後、「医療記事を書ける人をちょうど探していたところです。ニュースサイトの代表も交えて、ぜひお会いしましょう」との誘いを受けました。3人で会いました。代表は、民放テレビで解説委員をしているジャーナリストでした。

ニュースサイトの概要を聞いた後、「医療記事を1本書いてください。2000字、写真付きで」と頼まれました。もちろん、「ぜひ、書かせてください」と即答しました。取材など、10年以上もしていませんので、自信はありませんでした。が、書く機会を逃すわけにはいきませんでした。

会合の帰り、紹介をしてくれたジャーナリストに「2000字はどれくらいの長さですか?」という初歩的な質問をしました。新聞記事は「●行」と数えるため、「●字」と言われても大まかな長さが分からなかったのです。その後も、メールで「取材のため名刺を作ります。肩書きはどうしたらよいでしょう?」という間の抜けた相談までしました。彼は、いつでも迅速に、丁寧に、誠実に答えてくれました。

書くテーマは迷いました。新聞や雑誌・書籍で医療関係のニュースは追っていたつもりですが、ブランクが長過ぎて、何をテーマにしてもしっかりとした記事を書ける自信がなかったのです。夫に相談しました。夫はネットで海外ニュースを日々読んでいます。英米を中心にローマ法王やトランプ米大統領までコメントを出すほど大きな話題になっているニュースはどうだろうか?と提案してくれました。新聞のデータベースで調べると、日本ではほとんど記事になっていませんでした。人工呼吸器をつけて生きている、進行性の難病を患う乳児の話です。

テーマをそれに決めました。インターネットで英米の新聞・雑誌記事を探してプリントアウトして読み込み、英国の病院や裁判所、大学などのサイトを調べて関連資料を探して読み、日本での取材先を探して(困難を伴いました)取材をして、1週間家にこもって記事を書きました。

家族で他県の保養地でのんびりとする予定でしたが、私は行かずに、家で資料の読み込みと記事執筆に集中しました。夫はそのときも快く、子供たちを連れて行ってくれました。

そして、ようやく記事が出来上がり、投稿したのは8月2日。その後は、取材すると次のテーマが見つかるーという良い循環の中で、1カ月に1本程度ですが、家事・育児をやり繰りしながら下調べや取材・執筆をして、出稿しています。現在は、少し長めの原稿に取り組んでいる最中です。

ブランクの長さにも関わらず、ジャーナリズムの世界に再び呼び戻してくれた2人のジャーナリストには感謝の気持ちでいっぱいです。また、全面的に協力してくれる夫にもとても感謝をしています。

先日、「お茶を一緒にした女性とは連絡を取っているのですか」とジャーナリストに聞いてみました。その女性は熱心に彼に質問し、自分の意見も持っている人でした。彼によると、その女性はあの後会社を辞め、アメリカに留学したそうです。彼女も、あの講座で何かきっかけを掴んだことが、人生の転機となったのかもしれません。

考えているだけでなく実際に行動することで何かに出会えたり、きっかけがつかめる。その出会いやきっかけを大切にすることで、前に進むことが出来る。今年はそんなことを学んだ1年でした。

2017年12月31日日曜日

2017年、私の挑戦① トゥシューズを履く

2017年は、2つの新しいことに挑戦しました。1つは念願のトゥシューズを履いたことです。そうです。あのバレエのトゥシューズです。

私がバレエを始めたのは、49歳のときです。40代にそれまで躊躇して出来なかったことを思い切ってやってみようと挑戦したことの1つでした。気になっていた近所のバレエスタジオの門を叩きました。体験レッスンを申し込むための、教室の主宰者へのメールには「バレエは初めてです。40代です」と書きました。

「今年、50歳になります」なんて、書きませんでした。何せ、「40代に始める」というところに、意味があるのですから。

ちなみに、40代最後の年にした、それまで躊躇して出来なかった、もしくは機会を逸して出来なかったほかの2つは、①コンバースのスニーカーを履く②ダッフルコートを着るーです。いずれも、”若い人”の装いです。これらもハードルが高いと感じていましたが、バレエと同様、「挑戦してみたら、意外と普段の生活にすんなりと馴染む」ものでした。

そのスタジオの主宰者は、かつてイギリスのバレエ団に所属し、後進を育成するために帰国してスタジオを開いたという容姿の美しい30代の女性でした。もちろん、子供のレッスンが主ですが、大人向けのレッスンも行っています。

午前中のレッスンを体験し、さっそく入会を申し込みました。午前9時半から始まるレッスンに参加していたのは主婦やパートタイムで働いている人がほとんど。子供のころにバレエを習っていたという人も幾人もいました。

1年ほど週1回のレッスンをこの時間帯に受けていましたが、途中で夜のレッスンに切り替えました。夜のレッスンにはフルタイムで働いてへとへとの状態のワーキングウーマンが来ます。レッスン中の、「うちの上司、使えなくてさぁ」「最近の若い新入社員は・・・」「今度こそ、部署替えだと思う」などという、話を聞くのが面白い。

私は主婦ですのでこれらの話には参加できませんが、ワーキングウーマンの話を聞くとほっとするのです。夜のレッスンに切り替えた理由は、これです。場に馴染みやすかったのです。

週1回、夫が早く帰って来られるときに子供たちを頼み、午後7時半から8時45分までのレッスンに参加します。スタジオは自転車で数分の場所にありますので、「雨が降ったら、行かない」という”緩い”感じで、3年間続けました。そして、3年を過ぎた今夏、恐る恐る先生に聞いてみました。

「入会して3年経つのですけれど、そろそろトゥシューズを履いてもよろしいでしょうか」、と。

勇気が要りました。何せ、普通のバレエシューズででさえ、きちんと踊れないのですから。ですので、策を練りました。同時期に入会した女性を誘ったのです。彼女も、私より少し若いぐらいの”すっかり大人”の女性です。

「いいですよ。今度、シルビア(バレエ用品を売る店)さんがスタジオにトゥシューズを販売に来てくれるんですよ。そのときにフィッティングしてもらったらどうですか?」

意外にもすんなり「OK」が出ました。でも、側で会話を聞いていた入会2年の女性の、「先生、私も始めていいですか? 私、来年還暦なんです。それまでにトゥシューズ履きたいんです!」という切なる願いは聞き入れられませんでした。先生曰く、「今の状態で履くと怪我をするかもしれない。危ないのでもう少しレッスンに慣れてから」ということでした。

「還暦」という言葉を持ち出して、先生の情に訴えたその女性の度胸には感心しました。私も50代に入りずいぶん図々しくなったと思いますが、上には上がいるものです。

さて、トゥシューズを履いた感触はというと、やはり「痛い」のが一番の感想。でも、うまく立てたときに鏡に映った自分は、少し普段より綺麗に見えるような気がします。首と背筋がすっと伸びていて、足もトゥシューズ分だけ長くなるからです。つま先だけで立つためにお腹に力を入れますので、普段はたるんでいるお腹も一瞬だけ引き締まります。フロアに降りた瞬間、お腹はまた緩みますが。

ぼちぼちと続けているバレエ。数年後には発表会に出られるように、頑張ります。

私がバレエを始めたのは、49歳のときです。40代にそれまで躊躇して出来なかったことを思い切ってやってみようと挑戦したことの1つでした。気になっていた近所のバレエスタジオの門を叩きました。体験レッスンを申し込むための、教室の主宰者へのメールには「バレエは初めてです。40代です」と書きました。

「今年、50歳になります」なんて、書きませんでした。何せ、「40代に始める」というところに、意味があるのですから。

ちなみに、40代最後の年にした、それまで躊躇して出来なかった、もしくは機会を逸して出来なかったほかの2つは、①コンバースのスニーカーを履く②ダッフルコートを着るーです。いずれも、”若い人”の装いです。これらもハードルが高いと感じていましたが、バレエと同様、「挑戦してみたら、意外と普段の生活にすんなりと馴染む」ものでした。

そのスタジオの主宰者は、かつてイギリスのバレエ団に所属し、後進を育成するために帰国してスタジオを開いたという容姿の美しい30代の女性でした。もちろん、子供のレッスンが主ですが、大人向けのレッスンも行っています。

午前中のレッスンを体験し、さっそく入会を申し込みました。午前9時半から始まるレッスンに参加していたのは主婦やパートタイムで働いている人がほとんど。子供のころにバレエを習っていたという人も幾人もいました。

1年ほど週1回のレッスンをこの時間帯に受けていましたが、途中で夜のレッスンに切り替えました。夜のレッスンにはフルタイムで働いてへとへとの状態のワーキングウーマンが来ます。レッスン中の、「うちの上司、使えなくてさぁ」「最近の若い新入社員は・・・」「今度こそ、部署替えだと思う」などという、話を聞くのが面白い。

私は主婦ですのでこれらの話には参加できませんが、ワーキングウーマンの話を聞くとほっとするのです。夜のレッスンに切り替えた理由は、これです。場に馴染みやすかったのです。

週1回、夫が早く帰って来られるときに子供たちを頼み、午後7時半から8時45分までのレッスンに参加します。スタジオは自転車で数分の場所にありますので、「雨が降ったら、行かない」という”緩い”感じで、3年間続けました。そして、3年を過ぎた今夏、恐る恐る先生に聞いてみました。

「入会して3年経つのですけれど、そろそろトゥシューズを履いてもよろしいでしょうか」、と。

勇気が要りました。何せ、普通のバレエシューズででさえ、きちんと踊れないのですから。ですので、策を練りました。同時期に入会した女性を誘ったのです。彼女も、私より少し若いぐらいの”すっかり大人”の女性です。

「いいですよ。今度、シルビア(バレエ用品を売る店)さんがスタジオにトゥシューズを販売に来てくれるんですよ。そのときにフィッティングしてもらったらどうですか?」

意外にもすんなり「OK」が出ました。でも、側で会話を聞いていた入会2年の女性の、「先生、私も始めていいですか? 私、来年還暦なんです。それまでにトゥシューズ履きたいんです!」という切なる願いは聞き入れられませんでした。先生曰く、「今の状態で履くと怪我をするかもしれない。危ないのでもう少しレッスンに慣れてから」ということでした。

「還暦」という言葉を持ち出して、先生の情に訴えたその女性の度胸には感心しました。私も50代に入りずいぶん図々しくなったと思いますが、上には上がいるものです。

さて、トゥシューズを履いた感触はというと、やはり「痛い」のが一番の感想。でも、うまく立てたときに鏡に映った自分は、少し普段より綺麗に見えるような気がします。首と背筋がすっと伸びていて、足もトゥシューズ分だけ長くなるからです。つま先だけで立つためにお腹に力を入れますので、普段はたるんでいるお腹も一瞬だけ引き締まります。フロアに降りた瞬間、お腹はまた緩みますが。

ぼちぼちと続けているバレエ。数年後には発表会に出られるように、頑張ります。

遠方の親、どう見守る?

遠方で一人暮らしをする親をどう見守るかー。これは働き盛りの人たちの大きな悩みではないでしょうか? 私も、札幌で一人暮らしをする母のことを常々心配しています。逆に母は、私が子育て真っ最中で忙しいことを気遣ってくれ「お母さんは大丈夫だよ」と言い、痛む膝を引きずりながらも自立して暮らしてくれています。ありがたいことです。

全く大したことはできませんが、私自身の体調が良くなってから、出来る範囲で様子を見に行っています。春・夏休みは子供たちを連れ、週末にかけて帰るときは幼稚園生の息子を連れて帰りました。そして、10月に初めて、夫に子供たちを預けて一泊二日の強行スケジュールで帰省。それが案外うまく行ったので、今月中旬にも一人で帰省しました。子供や夫にもさほど迷惑が掛からず、私自身にもストレスがかからず、母も気兼ねなく私との時間を楽しめたようです。

スケジュールは次のような感じです。朝5時半に自宅近くのバス停から直通バスに乗り、羽田空港へ。4、50分で空港に着きますので、7時半発の飛行機で新千歳空港へ。同空港から札幌行きの直通バスに乗り、終点ターミナルで路線バスに乗り換えます。実家に着くのは午前11時半。ドア・ツー・ドアで6時間です。

実家では母が、私の好物を料理して待ってくれています。二人でたっぷりおしゃべりしてから夕食。夕食後はお風呂に入って、枕を並べて寝ます。翌日もゆっくりとして、午後のバスで新千歳空港へ。飛行機が順調に飛べば、家族との夕ご飯に間に合います。

その話を仙台の友人にすると、函館に一人暮らしの母がいる彼女は、「新幹線が函館まで通って、本当に助かっている」と語ります。「仙台から3時間もかからないの。おばあちゃんっ子の大学生の息子も、時折一人でおばあちゃんに会いに行っている」とのこと。なんて、幸せなおばあちゃんでしょう。

仕事仲間の男性は、小樽で母親が一人暮らしをしています。小樽は坂の多い街。車を運転しない母親の、食料品や日用品の買い物を手伝うために、冬は頻繁に帰省しているようです。彼の場合は新千歳空港でレンタカーを借りて、小樽に向かうと言います。「スタッドレスタイヤで坂道を走るのは不安でしたけど、地元の人に冬道の運転の仕方を教えてもらってから、不安が減りました」と苦笑します。

彼の主な仕事はプログラミング。「小樽にいても出来る仕事を1週間分ぐらいまとめて帰省するようにスケジュールを組んでいるんです」と語ります。

住宅リフォーム会社に勤めていた知り合いの建築士の男性は、昨年50歳を目前に会社を辞めました。函館に一人暮らしの父親がおり、数か月に一度、帰省して様子を見に行っているうちに、故郷の魅力を再認識したと言います。そして、東京の会社で培ったリフォームの技術を故郷で活かしたいと、函館に事務所を構えました。

函館は港町として栄えた、魅力的な街。モダンなデザインの建物も多く残っているといい、その活用に彼の知識と経験を活かしてほしいと地元で期待されているようです。彼は現在、妻と大学生の子供2人と東京に住み、函館に出張する形で仕事に取り組んでいます。「いずれ子供たちが独立したら、函館に移り住みたい」と夢を語ります。

”内地”(北海道から見た本州)に出てしまった子供(中年の)にとって、故郷北海道はやはり海を渡る遠い地。また、親にとっても内地は、たとえ子供から「こちらに来て一緒に住まない?」と提案されても、おいそれとは行ける場所ではありません。やはり、子供が子育てや仕事をやり繰りして、時折親の様子を見に行くのが精いっぱいでしょう。

それを「たいへん」と思わずに、発想を転換して、前述の2人の男性のように親の住む地で出来る仕事を開拓している話は、聞いていて気持ちが明るくなります。また、私の友人のように大きくなった子供が祖母の様子を見に行くーという話も、「うちの子どもも、もう少し大きくなったら」と参考になります。

では、親が要介護の状態になったらどうするか。横浜在住の友人で、札幌で一人暮らしの父親が車いす生活になってしまった人がいます。彼女はその時に思い切って、横浜市内に特別養護老人ホームを見つけて、父親を入居させました。何件も探し、部屋に空きが出るまで待ったと言い、「入居出来て、ラッキーだった」と振り返ります。

車いすに乗る父親を新千歳空港から飛行機に乗せるのは大変だったと言いますが、頻繁に父親の見舞いに行けて、洗濯などの世話も出来て安心なようです。彼女の話を聞いていると、親は自立して生活できるギリギリまで自宅で生活し、要介護という状態になったら、子供の近くの施設に入居するーという形が現実的なのかもしれない、と思います。

さて、今月帰省したときに、母が杖を見せてくれました。杖の先端に雪道でも使えるよう金具の滑り止めが付いているものです。ワンタッチで、金具を出し入れ出来る優れものです。

母は、「1500円払って、オプションで、どこでも杖を立てかけられる部品を付けたの。これが便利なのよ」と自慢げに話します。杖を使うようになって落ち込んでいるかな?と想像していましたが、意外にも気にしていない様子でした。

「杖をついて歩くことなんか、全然気にしていない。だって、若い人だって杖ついて歩いているもの。世の中、膝が痛い人は結構いるのよ」

母のこんなサバサバとした言葉も、娘を心配させまいという気遣いからなのだろうな、と思っています。遠方の親を見守っているつもりでも、やっぱり見守られているのはこちらのほうなのですね。

全く大したことはできませんが、私自身の体調が良くなってから、出来る範囲で様子を見に行っています。春・夏休みは子供たちを連れ、週末にかけて帰るときは幼稚園生の息子を連れて帰りました。そして、10月に初めて、夫に子供たちを預けて一泊二日の強行スケジュールで帰省。それが案外うまく行ったので、今月中旬にも一人で帰省しました。子供や夫にもさほど迷惑が掛からず、私自身にもストレスがかからず、母も気兼ねなく私との時間を楽しめたようです。

スケジュールは次のような感じです。朝5時半に自宅近くのバス停から直通バスに乗り、羽田空港へ。4、50分で空港に着きますので、7時半発の飛行機で新千歳空港へ。同空港から札幌行きの直通バスに乗り、終点ターミナルで路線バスに乗り換えます。実家に着くのは午前11時半。ドア・ツー・ドアで6時間です。

実家では母が、私の好物を料理して待ってくれています。二人でたっぷりおしゃべりしてから夕食。夕食後はお風呂に入って、枕を並べて寝ます。翌日もゆっくりとして、午後のバスで新千歳空港へ。飛行機が順調に飛べば、家族との夕ご飯に間に合います。

その話を仙台の友人にすると、函館に一人暮らしの母がいる彼女は、「新幹線が函館まで通って、本当に助かっている」と語ります。「仙台から3時間もかからないの。おばあちゃんっ子の大学生の息子も、時折一人でおばあちゃんに会いに行っている」とのこと。なんて、幸せなおばあちゃんでしょう。

仕事仲間の男性は、小樽で母親が一人暮らしをしています。小樽は坂の多い街。車を運転しない母親の、食料品や日用品の買い物を手伝うために、冬は頻繁に帰省しているようです。彼の場合は新千歳空港でレンタカーを借りて、小樽に向かうと言います。「スタッドレスタイヤで坂道を走るのは不安でしたけど、地元の人に冬道の運転の仕方を教えてもらってから、不安が減りました」と苦笑します。

彼の主な仕事はプログラミング。「小樽にいても出来る仕事を1週間分ぐらいまとめて帰省するようにスケジュールを組んでいるんです」と語ります。

住宅リフォーム会社に勤めていた知り合いの建築士の男性は、昨年50歳を目前に会社を辞めました。函館に一人暮らしの父親がおり、数か月に一度、帰省して様子を見に行っているうちに、故郷の魅力を再認識したと言います。そして、東京の会社で培ったリフォームの技術を故郷で活かしたいと、函館に事務所を構えました。

函館は港町として栄えた、魅力的な街。モダンなデザインの建物も多く残っているといい、その活用に彼の知識と経験を活かしてほしいと地元で期待されているようです。彼は現在、妻と大学生の子供2人と東京に住み、函館に出張する形で仕事に取り組んでいます。「いずれ子供たちが独立したら、函館に移り住みたい」と夢を語ります。

”内地”(北海道から見た本州)に出てしまった子供(中年の)にとって、故郷北海道はやはり海を渡る遠い地。また、親にとっても内地は、たとえ子供から「こちらに来て一緒に住まない?」と提案されても、おいそれとは行ける場所ではありません。やはり、子供が子育てや仕事をやり繰りして、時折親の様子を見に行くのが精いっぱいでしょう。

それを「たいへん」と思わずに、発想を転換して、前述の2人の男性のように親の住む地で出来る仕事を開拓している話は、聞いていて気持ちが明るくなります。また、私の友人のように大きくなった子供が祖母の様子を見に行くーという話も、「うちの子どもも、もう少し大きくなったら」と参考になります。

では、親が要介護の状態になったらどうするか。横浜在住の友人で、札幌で一人暮らしの父親が車いす生活になってしまった人がいます。彼女はその時に思い切って、横浜市内に特別養護老人ホームを見つけて、父親を入居させました。何件も探し、部屋に空きが出るまで待ったと言い、「入居出来て、ラッキーだった」と振り返ります。

車いすに乗る父親を新千歳空港から飛行機に乗せるのは大変だったと言いますが、頻繁に父親の見舞いに行けて、洗濯などの世話も出来て安心なようです。彼女の話を聞いていると、親は自立して生活できるギリギリまで自宅で生活し、要介護という状態になったら、子供の近くの施設に入居するーという形が現実的なのかもしれない、と思います。

さて、今月帰省したときに、母が杖を見せてくれました。杖の先端に雪道でも使えるよう金具の滑り止めが付いているものです。ワンタッチで、金具を出し入れ出来る優れものです。

母は、「1500円払って、オプションで、どこでも杖を立てかけられる部品を付けたの。これが便利なのよ」と自慢げに話します。杖を使うようになって落ち込んでいるかな?と想像していましたが、意外にも気にしていない様子でした。

「杖をついて歩くことなんか、全然気にしていない。だって、若い人だって杖ついて歩いているもの。世の中、膝が痛い人は結構いるのよ」

母のこんなサバサバとした言葉も、娘を心配させまいという気遣いからなのだろうな、と思っています。遠方の親を見守っているつもりでも、やっぱり見守られているのはこちらのほうなのですね。

2017年12月25日月曜日

サンタさん、信じてる?

「おねぇねぇ起きて!サンタさん、来たよ!サンタさん、来たよ!」

クリスマスの朝、息子の弾んだ声が娘の部屋から聞こえてきました。イブの夜はサンタさんが来るのを待って、娘の部屋で一緒に寝たのです。息子が嬉しそうにサンタさんからのプレゼントを持ってきて、私と夫に見せてくれました。

「サンタさん、来てくれたんだね。良かったね。おねぇねぇにもプレゼントくれたみたい?」

「うん」

娘の部屋をのぞくと、娘は起きていましたが、まだベッドの中。でも、「サンタさんがプレゼントくれたの」と嬉しそうな、そしてほっとしたような表情を浮かべています。

前日は2人ともサンタさんを迎える準備で大忙しでした。娘は1時間以上かけて、サンタさんにイラスト入りの手紙を書きました。

部屋の窓の鍵を開け、サンタさんが入って来やすいように、窓の下に踏み台を置きました。サンタさんにはアップルパイとクッキーと牛乳を、トナカイさんにはニンジンを用意し、机の上に置いておきました。そして、インターネットでサンタさんの居場所をチェックしながら、「いま、太平洋を渡っているよ!もう、寝なきゃ」と興奮しながら2人で一緒にベッドに入り、ようやく10時過ぎに眠りについたのです。

2人が窓の下に置いた踏み台には、ニンジンのかけらがいくつか落ちています。

「トナカイさんが、落としていったんだね」と息子。「サンタさんはアップルパイとクッキー食べたかな?」と聞くと、「食べたよ。急いでいたんだね、残しているけど」と娘が答えます。机を見ると、皿の上のアップルパイは食べかけで、クッキーはなくなっています。牛乳も半分ぐらい飲んでいるでしょうか?ニンジンはいくつか机の上にこぼれています。

今年は2人ともサンタさんに手紙を書いたのがクリスマスイブだったため、机の上に置いておきました。私も夫も「サンタさんに送って!」と頼まれましたが、「もう、今から送っても間に合わないよ」と机の上に置いておくように説得したのです。

サンタさんは手紙は読んだらしく、封は切ってありました。が、持ち帰らなかったようで、皿の横に置いたままになっていました。娘のサンタさんへの手紙はとても良く描けていました。「サンタさん、持っていかなくて良かった。素敵に描けているから、額に入れて飾ろうね」と私。

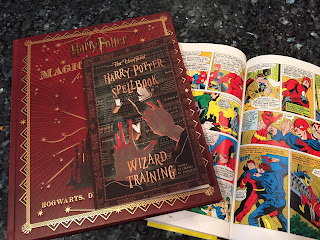

娘はプレゼントの袋を開けた瞬間、歓声を上げました。魔法の杖の使い方説明書と「ハリー・ポッター」の本が入っていたのです。娘は3年前にサンタさんにお願いして魔法の杖をもらったのですが、何度杖を使っても魔法をかけることが出来ず、翌年とその次の年に魔法の杖の使い方説明書をお願いしていたのです。今年、やっと念願がかないました。息子には「フラッシュ」の本でした。

「サンタさん、いるのかなあ?」とイブの夜、少し不安そうに私たちに聞いた娘。

「友達が皆、サンタさんは親なんだ、親がプレゼントを用意してくれるんだって言うんだよね。私はサンタさんはいるって信じているんだけど」

夫が答えました。

「うーん、ティーンエイジャーは微妙な年齢だからなぁ。もう、プレゼントをもらえないかもしれない。ダディもプレゼントをもらえなくなったのは君ぐらいの年だった」

「あら、サンタさんはサンタさんを信じている子供にはプレゼントをくれるらしいわよ」と私。

3人でそんな会話をした翌朝、娘は枕元にプレゼントを発見し、ほっとしたようです。

うちの子どもはまだサンタを信じているかー。これは小学校高学年ぐらいの子どもを持つ多くの親がクリスマス前に考えるテーマではないでしょうか? 私も娘の学校のママ友達と、忘年会で盛り上がりました。

「うちの娘は友達からサンタは親だって言われて、今年はもう信じていないのよ」

「あら、うちには去年からサンタは来ないわよ」

「えっ?そうなの?」

忘年会に参加していたのは12、13歳の子どもを持つ母親5人。その中で、サンタさんの存在を信じていたのは、13歳の私の娘だけでした。娘は「サンタさんは絶対いる」と頑なでした。いいえ、いると信じたかったのだと思います。が、だんだんその気持ちも揺らいでしまい、クリスマスイブの「サンタさん、いるのかなあ?」という弱気な発言になってしまったようです。

さて、サンタさんからプレゼントをもらって喜んだ娘は、さっそく魔法の杖の使い方説明書を読み、杖を使ってみることにしました。まずは、鍵のかかっているドアを開けることにしました。息子が寝室に入りドアを閉めて鍵をかけました。娘がドアの外から魔法をかけます。

「Alohomora!」

「開くかなあ?」

娘がドアノブを回します。

「開いたよ!開いた!」

「すごいねえ」と感心する私。

どうして魔法をかけられたのか分かりませんが、とにかくドアは開きました。魔法が効いたということで、私は娘に聞いてみました。

「ねぇ、ママの顔のシミも魔法で消えるかな?」

「・・・。たぶん、そういう魔法はないと思う」と娘は申し訳なさそうな顔で答えます。が、すぐにこりと笑って「でも、あるかもしれないよ。後から説明書をじっくり読んでみるね」と言ってくれました。

信じる者は救われるーというではありませんか。私もサンタさんの存在と魔法を信じることにしましょう。

クリスマスの朝、息子の弾んだ声が娘の部屋から聞こえてきました。イブの夜はサンタさんが来るのを待って、娘の部屋で一緒に寝たのです。息子が嬉しそうにサンタさんからのプレゼントを持ってきて、私と夫に見せてくれました。

「サンタさん、来てくれたんだね。良かったね。おねぇねぇにもプレゼントくれたみたい?」

「うん」

娘の部屋をのぞくと、娘は起きていましたが、まだベッドの中。でも、「サンタさんがプレゼントくれたの」と嬉しそうな、そしてほっとしたような表情を浮かべています。

前日は2人ともサンタさんを迎える準備で大忙しでした。娘は1時間以上かけて、サンタさんにイラスト入りの手紙を書きました。

部屋の窓の鍵を開け、サンタさんが入って来やすいように、窓の下に踏み台を置きました。サンタさんにはアップルパイとクッキーと牛乳を、トナカイさんにはニンジンを用意し、机の上に置いておきました。そして、インターネットでサンタさんの居場所をチェックしながら、「いま、太平洋を渡っているよ!もう、寝なきゃ」と興奮しながら2人で一緒にベッドに入り、ようやく10時過ぎに眠りについたのです。

2人が窓の下に置いた踏み台には、ニンジンのかけらがいくつか落ちています。

今年は2人ともサンタさんに手紙を書いたのがクリスマスイブだったため、机の上に置いておきました。私も夫も「サンタさんに送って!」と頼まれましたが、「もう、今から送っても間に合わないよ」と机の上に置いておくように説得したのです。

サンタさんは手紙は読んだらしく、封は切ってありました。が、持ち帰らなかったようで、皿の横に置いたままになっていました。娘のサンタさんへの手紙はとても良く描けていました。「サンタさん、持っていかなくて良かった。素敵に描けているから、額に入れて飾ろうね」と私。

娘はプレゼントの袋を開けた瞬間、歓声を上げました。魔法の杖の使い方説明書と「ハリー・ポッター」の本が入っていたのです。娘は3年前にサンタさんにお願いして魔法の杖をもらったのですが、何度杖を使っても魔法をかけることが出来ず、翌年とその次の年に魔法の杖の使い方説明書をお願いしていたのです。今年、やっと念願がかないました。息子には「フラッシュ」の本でした。

「サンタさん、いるのかなあ?」とイブの夜、少し不安そうに私たちに聞いた娘。

「友達が皆、サンタさんは親なんだ、親がプレゼントを用意してくれるんだって言うんだよね。私はサンタさんはいるって信じているんだけど」

夫が答えました。

「うーん、ティーンエイジャーは微妙な年齢だからなぁ。もう、プレゼントをもらえないかもしれない。ダディもプレゼントをもらえなくなったのは君ぐらいの年だった」

「あら、サンタさんはサンタさんを信じている子供にはプレゼントをくれるらしいわよ」と私。

3人でそんな会話をした翌朝、娘は枕元にプレゼントを発見し、ほっとしたようです。

うちの子どもはまだサンタを信じているかー。これは小学校高学年ぐらいの子どもを持つ多くの親がクリスマス前に考えるテーマではないでしょうか? 私も娘の学校のママ友達と、忘年会で盛り上がりました。

「うちの娘は友達からサンタは親だって言われて、今年はもう信じていないのよ」

「あら、うちには去年からサンタは来ないわよ」

「えっ?そうなの?」

忘年会に参加していたのは12、13歳の子どもを持つ母親5人。その中で、サンタさんの存在を信じていたのは、13歳の私の娘だけでした。娘は「サンタさんは絶対いる」と頑なでした。いいえ、いると信じたかったのだと思います。が、だんだんその気持ちも揺らいでしまい、クリスマスイブの「サンタさん、いるのかなあ?」という弱気な発言になってしまったようです。

さて、サンタさんからプレゼントをもらって喜んだ娘は、さっそく魔法の杖の使い方説明書を読み、杖を使ってみることにしました。まずは、鍵のかかっているドアを開けることにしました。息子が寝室に入りドアを閉めて鍵をかけました。娘がドアの外から魔法をかけます。

「Alohomora!」

「開くかなあ?」

娘がドアノブを回します。

「開いたよ!開いた!」

「すごいねえ」と感心する私。

どうして魔法をかけられたのか分かりませんが、とにかくドアは開きました。魔法が効いたということで、私は娘に聞いてみました。

「ねぇ、ママの顔のシミも魔法で消えるかな?」

「・・・。たぶん、そういう魔法はないと思う」と娘は申し訳なさそうな顔で答えます。が、すぐにこりと笑って「でも、あるかもしれないよ。後から説明書をじっくり読んでみるね」と言ってくれました。

信じる者は救われるーというではありませんか。私もサンタさんの存在と魔法を信じることにしましょう。

2017年12月24日日曜日

カセットテープ

私は39歳のときに、新聞記者の仕事を辞めました。血液がん治療後の高齢妊娠で、「仕事か子供か」の選択を迫られ、熟慮の末「子供」を選びました。苦渋の決断でした。後に仕事への思いを断ち切れない自分を責め、集めた書籍や資料、仕事用スーツ、膨大な量の名刺など、あらゆるものを処分しました。その中で捨てられなかったものがあります。1つは自分の記事のスクラップブック、もう1つは1個のカセットテープです。

カセットテープは、イギリスの作家へのインタビューを録音したものです。私はその作家が大好きで、来日したときに取材する機会に恵まれました。英語でのインタビューを試みようとしたため、記事執筆時に表現等の確認をすることもあると考え録音したのです。作家は、今回ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロです。

彼へのインタビューで覚えているのは、まなざしの優しい、穏やかな話し方をする人だったことです。そして、果敢にも英語でのインタビューを試み、途中、彼が話す英語の表現が分からず質問を繰り返した私に、優しく「通訳の方にお願いしても良いのですよ」と言ってくれたことです。私は恐縮しながら、同席していた通訳の方に頭を下げ、途中で日本語でのインタビューに切り替えたのです。

カズオ・イシグロは、ノーベル賞候補と期待されている村上春樹と比較されることが多々あります。また、この二人は友人同士だとも聞きます。私は村上春樹も大好きで、作品はほとんど読みましたが、やはり、カズオ・イシグロのほうが好きです。

両者はともに才能溢れる素晴らしい作家で、私は、彼らの作品を読むときは至福のときを過ごします。が、私にとって大きく違う点は、村上春樹の作品は私の心の奥には残らず、カズオ・イシグロの作品は心の奥底まで深く染み入り、残り続けるということです。

カズオ・イシグロの作品には、生きることのやるせなさ、切なさがとても良く描かれています。私がカズオ・イシグロを最も好きな作家と挙げる理由はその点にあります。彼の作品を読むと、心を大きく揺さぶられるのです。自分の心の奥深くあるものと共鳴するのかもしれません。

彼の作品の中で1番好きなのは「日の名残り」、そして次に「わたしを離さないで」です。いずれも、抑制の効いた筆致で描かれていますが、心に深く残る作品です。

今回、このブログを書くにあたり、屋根裏部屋に行き、スクラップブックをしまってある黒い大きなスーツケースを開けてみました。暗がりの中で、スクラップブックをまとめた紐にはさみを入れ、カズオ・イシグロの記事を探しました。見つけた記事の中の彼は、髪が黒く、若い。日付は2001年11月7日、16年も前です。記事を読むと、作品の中に息づく「日本人性」に焦点を当て、彼の「これまでも今後も、私の作品の根底には、日本人としてのアイデンティティーがあるのではないでしょうか」という言葉で締めくくっています。

スクラップブックのページをめくると、次のページには「ハリー・ポッター」を翻訳・出版した出版社の女性社長のインタビュー記事を貼っています。写真も記事としての扱いも、カズオ・イシグロの記事より断然大きい。あのころは、彼が将来ノーベル文学賞を受賞するとは、誰も想像しなかったと思います。私も、発表のニュースを見るまで、全く想像しませんでした。

彼の肉声はどのような感じだったのだろう、とカセットテープを聞こうと思い立ちました。が、どこを探しても自宅にはカセットレコーダーが見当たりませんでした。この16年の間に、録音機器も大きく変わったのです。

今度家電店に行ったときにでも買って聞こうか、それとも、また机の引き出しの奥にしまい「いつか、聞いてみよう」と楽しみにするのが良いか、迷っています。

カセットテープは、イギリスの作家へのインタビューを録音したものです。私はその作家が大好きで、来日したときに取材する機会に恵まれました。英語でのインタビューを試みようとしたため、記事執筆時に表現等の確認をすることもあると考え録音したのです。作家は、今回ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロです。

彼へのインタビューで覚えているのは、まなざしの優しい、穏やかな話し方をする人だったことです。そして、果敢にも英語でのインタビューを試み、途中、彼が話す英語の表現が分からず質問を繰り返した私に、優しく「通訳の方にお願いしても良いのですよ」と言ってくれたことです。私は恐縮しながら、同席していた通訳の方に頭を下げ、途中で日本語でのインタビューに切り替えたのです。

カズオ・イシグロは、ノーベル賞候補と期待されている村上春樹と比較されることが多々あります。また、この二人は友人同士だとも聞きます。私は村上春樹も大好きで、作品はほとんど読みましたが、やはり、カズオ・イシグロのほうが好きです。

両者はともに才能溢れる素晴らしい作家で、私は、彼らの作品を読むときは至福のときを過ごします。が、私にとって大きく違う点は、村上春樹の作品は私の心の奥には残らず、カズオ・イシグロの作品は心の奥底まで深く染み入り、残り続けるということです。

カズオ・イシグロの作品には、生きることのやるせなさ、切なさがとても良く描かれています。私がカズオ・イシグロを最も好きな作家と挙げる理由はその点にあります。彼の作品を読むと、心を大きく揺さぶられるのです。自分の心の奥深くあるものと共鳴するのかもしれません。

彼の作品の中で1番好きなのは「日の名残り」、そして次に「わたしを離さないで」です。いずれも、抑制の効いた筆致で描かれていますが、心に深く残る作品です。

今回、このブログを書くにあたり、屋根裏部屋に行き、スクラップブックをしまってある黒い大きなスーツケースを開けてみました。暗がりの中で、スクラップブックをまとめた紐にはさみを入れ、カズオ・イシグロの記事を探しました。見つけた記事の中の彼は、髪が黒く、若い。日付は2001年11月7日、16年も前です。記事を読むと、作品の中に息づく「日本人性」に焦点を当て、彼の「これまでも今後も、私の作品の根底には、日本人としてのアイデンティティーがあるのではないでしょうか」という言葉で締めくくっています。

スクラップブックのページをめくると、次のページには「ハリー・ポッター」を翻訳・出版した出版社の女性社長のインタビュー記事を貼っています。写真も記事としての扱いも、カズオ・イシグロの記事より断然大きい。あのころは、彼が将来ノーベル文学賞を受賞するとは、誰も想像しなかったと思います。私も、発表のニュースを見るまで、全く想像しませんでした。

彼の肉声はどのような感じだったのだろう、とカセットテープを聞こうと思い立ちました。が、どこを探しても自宅にはカセットレコーダーが見当たりませんでした。この16年の間に、録音機器も大きく変わったのです。

今度家電店に行ったときにでも買って聞こうか、それとも、また机の引き出しの奥にしまい「いつか、聞いてみよう」と楽しみにするのが良いか、迷っています。

2017年12月19日火曜日

娘の反抗

私は幼稚園から中学校まで、エレクトーンを習っていました。鍵盤が2段(3段)あり、足で弾く鍵盤も付いている楽器です。昭和13年生まれの母が、「近所の友達がオルガンを弾いていて羨ましかった」という思いをずっと抱いていたため、一人娘の私に当時流行していたその楽器を習わせてくれたのです。

高校生になり、運動部の活動が忙しくなったため続けられませんでしたが、私が今でも一応楽譜が読めて、つっかえながらでも鍵盤を弾けるのは、母のお陰です。そんな経験から、子供たちにも「何か楽器を」という気持ちがあり、たまたま娘がサンタさんに頼んだことがきっかけでヴァイオリンを習わせることになりました。その流れで息子にもヴァイオリンを習わせています。

エレクトーンで弾く曲の中で、とても好きな曲がありました。「エストレリータ(小さな星)」という曲です。エレクトーンで弾く曲はクラシックよりもジャズやボサノバなどが多いため、ヴァイオリンと重なることはあまりありません。が、そのメキシコの作家による「エストレリータ」だけは、幾人もの著名なヴァイオリニストのCDに収められており、私は車を運転するときなどによく聴いていました。

流れるように美しい旋律で、特に転調するときの心を揺さぶられるような、終わりに向かうときの心にしみ入るような音色には、何度聞いても胸を打たれます。

https://www.bing.com/videos/search?q=arthur+grumiaux+estrelita&&view=detail&mid=97A914BC7022695F9BA997A914BC7022695F9BA9&FORM=VRDGAR

この大好きな曲を来年1月に開かれる発表会で弾いてほしいと娘に頼みました。娘は「いいよ」と嬉しそうに答えてくれ、先生にも楽譜を探してもらいました。そして、毎日、娘が練習する「エストレリータ」を聞いて、私は気分良く家事をしていました。

ところが、ある日。練習が終わり、私が「もう一度弾いて」と頼むと、娘が「どうして、ママがリクエストするたびに弾かなければならないの?」と言葉を返したのです。娘には珍しい反応です。私は「いいよ、また、明日聞かせてもらうね」と答えました。娘は「ごめんね、ママ」と言って、ヴァイオリンを仕舞いました。

そして、次のヴァイオリンのレッスンのとき。先生に「全然、素敵に弾けていない。どういう風にこの曲を弾きたいかイメージがしっかり出来ていないから弾けないのよ」と注意されていました。私には十分素敵に聞こえましたが、先生の期待するレベルはずっと高いのでしょう。娘はこう先生に答えました。

「私は、この曲を全然素敵だと思っていないんです。だから、素敵になんか弾けない」と。そして、続けました。「この曲は、ママに勧められて発表会の曲に選んだんです。私が弾きたいわけではない」と。娘の目には涙が浮かんでいます。

先生は毅然として娘に言いました。

「あなたがママのリクエストに応えて弾くと決めたのだったら、たとえ自分が好きでなくても、ママに素敵だ感じてもらえるように弾きなさい」

「ママはいつもCDでこの曲を聴いていて、素敵でしょ、って言うけど、私は全然素敵だと思わない」

「素敵だと思わなくても良い。素敵だと思わない曲を弾くことはこれからだってたくさんある。でも、たとえあなたが好きだと思わなくても、お客さんに素敵だなと思ってもらえるように弾かなければ駄目なの。今回の発表会の課題は、自分が乗らない曲をいかに素敵に弾けるか、お客さんを感動させられるかにしましょう」

レッスンが終わり、私は先生に言いました。

「先生、申しわけありませんでした。私がこの曲が好きで娘に頼んだのです。この曲は止めてもらっても構いません」

娘は発表会で、もう1曲、娘が選んだ曲を弾くことになっています。

私は娘にも謝りました。「ごめんね、申しわけないことしちゃったね。大丈夫だよ、弾かなくても良いよ」

娘は涙を浮かべて言いました。「私は、ママに喜んでもらいたくてこの曲を弾くことにしたの。だから、弾く」と言います。

先生は、「この曲、素敵なんですけどね」と私に言います。私も、「そうなんですよね。私もとても良い曲だなって思っているんですけど・・・」と答えました。

そのレッスンの日から次のレッスンの日までの1週間、娘は一度もヴァイオリンに触れませんでした。もともと、私に言われなければ、練習しませんでした。「楽器を弾けると子供たちの人生がより豊かになるかもしれない」と考えていた私の希望で、続けさせていたのです。娘はその私に素直に従い、弾いていただけだったのかもしれません。

練習をしないで臨んだレッスンの次の週も、レッスン日の前日まで一度もヴァイオリンに触れませんでした。前日、気が付いた夫が「練習しなさい」と言い、30分ほど弾いただけでした。

発表会は来年1月21日。いったい、どんな風になるでしょう。娘の気持ちを考えず、自分の好きな曲をリクエストしてしまったことを、私は深く反省しています。娘がヴァイオリン嫌いにならないことを、願うばかりです。

高校生になり、運動部の活動が忙しくなったため続けられませんでしたが、私が今でも一応楽譜が読めて、つっかえながらでも鍵盤を弾けるのは、母のお陰です。そんな経験から、子供たちにも「何か楽器を」という気持ちがあり、たまたま娘がサンタさんに頼んだことがきっかけでヴァイオリンを習わせることになりました。その流れで息子にもヴァイオリンを習わせています。

エレクトーンで弾く曲の中で、とても好きな曲がありました。「エストレリータ(小さな星)」という曲です。エレクトーンで弾く曲はクラシックよりもジャズやボサノバなどが多いため、ヴァイオリンと重なることはあまりありません。が、そのメキシコの作家による「エストレリータ」だけは、幾人もの著名なヴァイオリニストのCDに収められており、私は車を運転するときなどによく聴いていました。

流れるように美しい旋律で、特に転調するときの心を揺さぶられるような、終わりに向かうときの心にしみ入るような音色には、何度聞いても胸を打たれます。

https://www.bing.com/videos/search?q=arthur+grumiaux+estrelita&&view=detail&mid=97A914BC7022695F9BA997A914BC7022695F9BA9&FORM=VRDGAR

この大好きな曲を来年1月に開かれる発表会で弾いてほしいと娘に頼みました。娘は「いいよ」と嬉しそうに答えてくれ、先生にも楽譜を探してもらいました。そして、毎日、娘が練習する「エストレリータ」を聞いて、私は気分良く家事をしていました。

ところが、ある日。練習が終わり、私が「もう一度弾いて」と頼むと、娘が「どうして、ママがリクエストするたびに弾かなければならないの?」と言葉を返したのです。娘には珍しい反応です。私は「いいよ、また、明日聞かせてもらうね」と答えました。娘は「ごめんね、ママ」と言って、ヴァイオリンを仕舞いました。

そして、次のヴァイオリンのレッスンのとき。先生に「全然、素敵に弾けていない。どういう風にこの曲を弾きたいかイメージがしっかり出来ていないから弾けないのよ」と注意されていました。私には十分素敵に聞こえましたが、先生の期待するレベルはずっと高いのでしょう。娘はこう先生に答えました。

「私は、この曲を全然素敵だと思っていないんです。だから、素敵になんか弾けない」と。そして、続けました。「この曲は、ママに勧められて発表会の曲に選んだんです。私が弾きたいわけではない」と。娘の目には涙が浮かんでいます。

先生は毅然として娘に言いました。

「あなたがママのリクエストに応えて弾くと決めたのだったら、たとえ自分が好きでなくても、ママに素敵だ感じてもらえるように弾きなさい」

「ママはいつもCDでこの曲を聴いていて、素敵でしょ、って言うけど、私は全然素敵だと思わない」

「素敵だと思わなくても良い。素敵だと思わない曲を弾くことはこれからだってたくさんある。でも、たとえあなたが好きだと思わなくても、お客さんに素敵だなと思ってもらえるように弾かなければ駄目なの。今回の発表会の課題は、自分が乗らない曲をいかに素敵に弾けるか、お客さんを感動させられるかにしましょう」

レッスンが終わり、私は先生に言いました。

「先生、申しわけありませんでした。私がこの曲が好きで娘に頼んだのです。この曲は止めてもらっても構いません」

娘は発表会で、もう1曲、娘が選んだ曲を弾くことになっています。

私は娘にも謝りました。「ごめんね、申しわけないことしちゃったね。大丈夫だよ、弾かなくても良いよ」

娘は涙を浮かべて言いました。「私は、ママに喜んでもらいたくてこの曲を弾くことにしたの。だから、弾く」と言います。

先生は、「この曲、素敵なんですけどね」と私に言います。私も、「そうなんですよね。私もとても良い曲だなって思っているんですけど・・・」と答えました。

そのレッスンの日から次のレッスンの日までの1週間、娘は一度もヴァイオリンに触れませんでした。もともと、私に言われなければ、練習しませんでした。「楽器を弾けると子供たちの人生がより豊かになるかもしれない」と考えていた私の希望で、続けさせていたのです。娘はその私に素直に従い、弾いていただけだったのかもしれません。

練習をしないで臨んだレッスンの次の週も、レッスン日の前日まで一度もヴァイオリンに触れませんでした。前日、気が付いた夫が「練習しなさい」と言い、30分ほど弾いただけでした。

発表会は来年1月21日。いったい、どんな風になるでしょう。娘の気持ちを考えず、自分の好きな曲をリクエストしてしまったことを、私は深く反省しています。娘がヴァイオリン嫌いにならないことを、願うばかりです。

2017年12月15日金曜日

テーンエイジャー

トントントンー。朝、まだ暗いうちに大きな音が聞こえました。「何事? 」と思って、寝室から出てダイニングに行くと、夫が壁のあちこちに誕生日の飾りを飾っています。その日は娘の13歳の誕生日でした。

前日は恒例の「ディズニーランド」に行き、夜遅く帰ってきましたので、夫は朝普段より早く起きて飾り付けしたたのです。さすが、娘を溺愛する夫です。私は、すっかり忘れていました。

「My little girl(僕の小さな娘)も、ティーンエイジャーか・・・」とため息をつきながら、壁や天井に釘を打ちながら、飾りをつける夫。

「私、ぼんやりとしか知らないんだけど、ティーンエイジャーって何歳から?」

「13歳からだよ。Eleven,Twelve,Thirteen・・・だろ。だからティーエイジャー」

「なるほど」

1年ほど前までは一緒にお風呂の入っていたのに、最近は、バスルームのドアをノックして、「ダディもシャワーに入らなければならないんだ。早く出てくれる?」と気を遣っています。ティーンエイジャーってそんな年齢なんですね。

いつものようにお弁当を作って、送り出しました。いつものように夫と手をつないで歩く後ろ姿を見送ります。角を曲がって、こちらを振り向いた娘。前日と同様ピョンピョン飛び跳ねて、「行ってきまーす!ママ、大好きだよ」と大きな声で言い、手を大きく振ってくれました。そして、手をひらひらと動かしながら、大げさに、舞台から消えるように私の視界から消えていきました。目頭が熱くなりました。「明日も明後日も、”ピョンピョン”をしてくれますように」と願いました。

今年に入り、背がぐんと伸びて、反抗期特有の生意気な言動が時折見られるようになりました。娘の子供らしい表情やしぐさや言葉が一つ一つ消えていってしまうことを、夫も私もとても残念に思っています。だからこそ、これまで同様子供らしい態度を見せてくれると、ほっとするのです。

前日のディズニーランドでは、最後に娘と一緒にダンボの乗り物に乗りました。ダンボをかたどったシートに乗り、空を舞っているようにのんびりと、ぐるぐる回る乗り物です。上から見下ろした夜のディズニーランドは夢の国のようにきれいでした。娘の12歳最後の日に、”空”から一緒に見たその景色を目に焼き付けました。

帰りの車の中で、娘が残念そうに言いました。

「ディズニーランドって、その中にいるときは夢のようにきれいですべてが完璧なんだけど、駐車場を出ると現実が戻ってくるんだよね」

「現実って?」

「信号があちこちにあって車だらけの街とか、宿題やテストがいっぱいある学校に行かなければならないこととか」

「あらっ、学校楽しいんじゃなかったの?」

「楽しいけど、ディズニーランドほどは楽しくないじゃん」

誕生日当日の朝、夫が朝早く起きて飾り付けをしていたのは、「夢の続きをもう1日娘のために」という父親の思いからだったのかもしれないな、とふと思ったのでした。

前日は恒例の「ディズニーランド」に行き、夜遅く帰ってきましたので、夫は朝普段より早く起きて飾り付けしたたのです。さすが、娘を溺愛する夫です。私は、すっかり忘れていました。

「My little girl(僕の小さな娘)も、ティーンエイジャーか・・・」とため息をつきながら、壁や天井に釘を打ちながら、飾りをつける夫。

「私、ぼんやりとしか知らないんだけど、ティーンエイジャーって何歳から?」

「13歳からだよ。Eleven,Twelve,Thirteen・・・だろ。だからティーエイジャー」

「なるほど」

1年ほど前までは一緒にお風呂の入っていたのに、最近は、バスルームのドアをノックして、「ダディもシャワーに入らなければならないんだ。早く出てくれる?」と気を遣っています。ティーンエイジャーってそんな年齢なんですね。

いつものようにお弁当を作って、送り出しました。いつものように夫と手をつないで歩く後ろ姿を見送ります。角を曲がって、こちらを振り向いた娘。前日と同様ピョンピョン飛び跳ねて、「行ってきまーす!ママ、大好きだよ」と大きな声で言い、手を大きく振ってくれました。そして、手をひらひらと動かしながら、大げさに、舞台から消えるように私の視界から消えていきました。目頭が熱くなりました。「明日も明後日も、”ピョンピョン”をしてくれますように」と願いました。

今年に入り、背がぐんと伸びて、反抗期特有の生意気な言動が時折見られるようになりました。娘の子供らしい表情やしぐさや言葉が一つ一つ消えていってしまうことを、夫も私もとても残念に思っています。だからこそ、これまで同様子供らしい態度を見せてくれると、ほっとするのです。

前日のディズニーランドでは、最後に娘と一緒にダンボの乗り物に乗りました。ダンボをかたどったシートに乗り、空を舞っているようにのんびりと、ぐるぐる回る乗り物です。上から見下ろした夜のディズニーランドは夢の国のようにきれいでした。娘の12歳最後の日に、”空”から一緒に見たその景色を目に焼き付けました。

帰りの車の中で、娘が残念そうに言いました。

「ディズニーランドって、その中にいるときは夢のようにきれいですべてが完璧なんだけど、駐車場を出ると現実が戻ってくるんだよね」

「現実って?」

「信号があちこちにあって車だらけの街とか、宿題やテストがいっぱいある学校に行かなければならないこととか」

「あらっ、学校楽しいんじゃなかったの?」

「楽しいけど、ディズニーランドほどは楽しくないじゃん」

誕生日当日の朝、夫が朝早く起きて飾り付けをしていたのは、「夢の続きをもう1日娘のために」という父親の思いからだったのかもしれないな、とふと思ったのでした。

2017年12月12日火曜日

捨てられたニラ

料理好きの夫が週末、ランチにパスタを作ってくれました。「おいしいね」を子供たちと連発し、パスタ皿をキッチンに下げたとき。見つけました。生ごみを入れる三角コーナーの中に、テープが巻かれたままのニラの一部を。

「もったいない」

私は心の中でつぶやきます。これだけあれば、チャーハンや炒め物に使えます。母の「食べ物を粗末にしたら目がつぶれるよ」という声が聞こえそうです。

このニラの下の部分を使うには、巻かれたテープに包丁の刃先を入れて切り、外さなければなりません。夫は、それが面倒だったのでしょう。おそらく、自分は食べ物を無駄にしているという意識は全くないに違いありません。これはお国柄の違いでしょうか?育ちの違いでしょうか? それとも性差でしょうか?

三角コーナーの中のニラを見て私は考えます。夫に注意しようかどうか、と。今、言わなければ、これから一生私はこのように捨てられたニラを見続け、そのたびに、「もったいない」と思い続けなければならない。

これまでも、何度か三角コーナーの中か、時に大胆にもゴミ箱の中に直接捨てられたニラを発見しました。しかし、注意して不機嫌になられても困るので、ずっと目をつぶってきました。夫と二人で料理しているとき、さりげなくニラのテープをはずしてほどき、下5ミリだけ切って捨てて、そのほかの部分は使い切るというところを見せたこともありました。が、夫はそこには注意を払わないのでしょう。効果はありませんでした。

夫には機嫌良く、たまの料理を楽しんでもらいたい。小さなことには目をつぶろう。そして、私はまた、今回も「ニラの下の部分はテープをはずせば使えるよ」という言葉を飲み込みました。

食材を無駄にする夫を別の観点から評価すると、実はとても良い点が見えてきます。つまり、人に対して細かなことを期待しないし、細かなことがそもそも目につかないという点です。こういう男性の妻はある意味楽が出来るのです。

思い出すのは、夫のコメントです。冷蔵庫内の野菜の残りを使って嬉々として料理を作る私に、真面目な表情で「食材を使い切る君は本当に偉いと思う。僕のママはよく、大きなゴミ箱をずりずりと冷蔵庫の前まで引っ張ってきて、賞味期限の切れたものや新鮮でなくなった野菜をどんどん捨てていた」と振り返りました。私は意外なことをほめられたことに驚き、「そんなことでほめてもらって、ありがとう」と恐縮したのです。

義母は看護師として働きながら4人の息子を育て上げました。昼間に家事と夕食の準備をし、夕方職場から帰宅する義父とバトンタッチをして職場に出勤する生活を続けた人です。手作りの夕食を食べ盛りの息子4人と夫に用意する(すごい量だと想像します)のに精一杯で、賞味期限内に無駄なく食材を使い切ることに注意を払うなどという時間はなかったと想像します。というより、食べ物の量が足りているかということに常に意識が向けられていたはずです。食料が豊富な国ですので、つい買い過ぎてしまった食料を無駄にしてしまうことに対する罪悪感が少なかったのかもしれません。

逆に、食料が不足した戦中戦後の日本で子供時代を過ごした私の母は、食べ物や日用品を無駄にすることを非常に嫌がりました。

その母が常に言っていた「食べ物(ご飯粒とも言います)を粗末にすると目がつぶれる」という言い伝え。数年前、同年代の札幌在住の友人2人とレストランで食事をしたときに出てきました。友人の1人がお皿に余ったパスタを「もったいない。食べようよ。目がつぶれちゃう」と言ったのです。もう1人の友人もすぐ「そうそう、目がつぶれるからね」と同意し、3人でお料理をさらえたのです。私は「食べ物を粗末にしてはいけない」という感覚を友人たちと共有できたことに、感動を覚えたのでした。

さて、そのニラ。野菜の皮の上に捨てられていましたので汚れていませんでした。ですので、拾い上げ、丁寧に洗い、端をそろえて5ミリほど切って捨て、残りをポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れました。もちろん、夫の目に触れて、夫が気分を害さないように、他の野菜の下に隠しました。

翌日、もう1束のニラの固い部分を同じ長さに切って合わせ、ホタテと一緒に炒めておかずの一品に加えました。オイスターソースを使ったその一品を夫は「おいしいね、これ」と満足そうに食べました。その夫を見ながら、私も「夫の気分を害さず、食材も無駄にせず、一挙両得だわ」と満足したのでした。

「もったいない」

私は心の中でつぶやきます。これだけあれば、チャーハンや炒め物に使えます。母の「食べ物を粗末にしたら目がつぶれるよ」という声が聞こえそうです。

このニラの下の部分を使うには、巻かれたテープに包丁の刃先を入れて切り、外さなければなりません。夫は、それが面倒だったのでしょう。おそらく、自分は食べ物を無駄にしているという意識は全くないに違いありません。これはお国柄の違いでしょうか?育ちの違いでしょうか? それとも性差でしょうか?

三角コーナーの中のニラを見て私は考えます。夫に注意しようかどうか、と。今、言わなければ、これから一生私はこのように捨てられたニラを見続け、そのたびに、「もったいない」と思い続けなければならない。

これまでも、何度か三角コーナーの中か、時に大胆にもゴミ箱の中に直接捨てられたニラを発見しました。しかし、注意して不機嫌になられても困るので、ずっと目をつぶってきました。夫と二人で料理しているとき、さりげなくニラのテープをはずしてほどき、下5ミリだけ切って捨てて、そのほかの部分は使い切るというところを見せたこともありました。が、夫はそこには注意を払わないのでしょう。効果はありませんでした。

夫には機嫌良く、たまの料理を楽しんでもらいたい。小さなことには目をつぶろう。そして、私はまた、今回も「ニラの下の部分はテープをはずせば使えるよ」という言葉を飲み込みました。

食材を無駄にする夫を別の観点から評価すると、実はとても良い点が見えてきます。つまり、人に対して細かなことを期待しないし、細かなことがそもそも目につかないという点です。こういう男性の妻はある意味楽が出来るのです。

思い出すのは、夫のコメントです。冷蔵庫内の野菜の残りを使って嬉々として料理を作る私に、真面目な表情で「食材を使い切る君は本当に偉いと思う。僕のママはよく、大きなゴミ箱をずりずりと冷蔵庫の前まで引っ張ってきて、賞味期限の切れたものや新鮮でなくなった野菜をどんどん捨てていた」と振り返りました。私は意外なことをほめられたことに驚き、「そんなことでほめてもらって、ありがとう」と恐縮したのです。

義母は看護師として働きながら4人の息子を育て上げました。昼間に家事と夕食の準備をし、夕方職場から帰宅する義父とバトンタッチをして職場に出勤する生活を続けた人です。手作りの夕食を食べ盛りの息子4人と夫に用意する(すごい量だと想像します)のに精一杯で、賞味期限内に無駄なく食材を使い切ることに注意を払うなどという時間はなかったと想像します。というより、食べ物の量が足りているかということに常に意識が向けられていたはずです。食料が豊富な国ですので、つい買い過ぎてしまった食料を無駄にしてしまうことに対する罪悪感が少なかったのかもしれません。

逆に、食料が不足した戦中戦後の日本で子供時代を過ごした私の母は、食べ物や日用品を無駄にすることを非常に嫌がりました。

その母が常に言っていた「食べ物(ご飯粒とも言います)を粗末にすると目がつぶれる」という言い伝え。数年前、同年代の札幌在住の友人2人とレストランで食事をしたときに出てきました。友人の1人がお皿に余ったパスタを「もったいない。食べようよ。目がつぶれちゃう」と言ったのです。もう1人の友人もすぐ「そうそう、目がつぶれるからね」と同意し、3人でお料理をさらえたのです。私は「食べ物を粗末にしてはいけない」という感覚を友人たちと共有できたことに、感動を覚えたのでした。

さて、そのニラ。野菜の皮の上に捨てられていましたので汚れていませんでした。ですので、拾い上げ、丁寧に洗い、端をそろえて5ミリほど切って捨て、残りをポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れました。もちろん、夫の目に触れて、夫が気分を害さないように、他の野菜の下に隠しました。

翌日、もう1束のニラの固い部分を同じ長さに切って合わせ、ホタテと一緒に炒めておかずの一品に加えました。オイスターソースを使ったその一品を夫は「おいしいね、これ」と満足そうに食べました。その夫を見ながら、私も「夫の気分を害さず、食材も無駄にせず、一挙両得だわ」と満足したのでした。

2017年12月5日火曜日

忘れ物したら?

娘と息子は、忘れ物をしたときの反応が違います。息子の水泳教室で、改めてそう感じました。更衣室で着替え中、バッグの中に水中メガネがないことに気が付いたときです。

「今日はメガネなしで泳いでね」

これが、私の最初の対応。

「嫌だ。メガネがないと泳げないの。ナマズさん(息子のクラス)はメガネをして泳がなきゃダメなの」

息子の目からはポロポロと涙がこぼれます。そして、珍しく私にまとわりついて離れません。皆の前で思わず涙がこぼれてしまったら、黄信号。息子の心にはおそらく「皆の前で泣いてしまって恥ずかしい」という意識が芽生えているのです。泣きながら私にまとわりつく息子の手の力の強さから、「メガネなしで入るくらいだったら、帰るほうが良い」という決意が感じられます。

以前、似たようなことがありました。うっかりしてスニーカーではなくサンダルで登園してしまったとき。そのときも珍しく泣いて私にまとわりつきました。幼稚園の先生も私も、「サンダルでも園庭で遊べるから大丈夫」と説得したのですが、泣き止まず、結局私はもう一度息子を自転車の後ろに乗せて帰宅し、スニーカーに履き直させ、「登園」をやり直したのです。

私は一応息子に言います。

「昨日、持ち物を確認しなさいって言ったでしょう」

「確認したよ。そのときはあったんだ」

「でも、ないってことは確認していないことと同じでしょう」

「あったのに、どうしてバッグに入っていないのか分からないの」

息子の目からはまた涙が流れてきます。私はあきらめ、「仕方ないわね。今度はちゃんと確認してね。今回は買ってあげる」と言い、息子の側を離れ、受付に向かいました。息子が後ろから私を呼び止めました。

「ママ、色はブルーね」

振り返ると、「今泣いたカラスが・・・」という表情になっています。さすが、ちゃっかり者の第2子です。

注文通りにブルー色のメガネを購入して息子に差し出しました。息子は嬉々として受け取り、その新しいメガネを格好良くはめて、「ママ、じゃあね」と言いながら、プールに入っていきました。

こういう場面では、「きょうだいでも、全然違うなぁ」と面白く感じます。そして、娘の幼稚園・小学校のころを思い出します。娘だったら、まったく別の反応をしたでしょう。

「今日はメガネなしで泳いでね」と言うと、「うん、そうするね」とにっこり笑って答えるでしょう。そして、先生にもじもじしながら「メガネを忘れました」と言い、メガネを借りてプールに入り、見学する私に何事もなかったかのように飛切りの笑顔で手を振ってくれたと思います。

先日の運動会のときもそうでした。幼稚園児から高校生まで同じ校舎で学ぶ娘の学校。運動会は午前中が園児・小学生、午後が中学生・高校生に分かれています。そのとき娘は午前中は制服に黒いタイツと革靴で勉強し、午後は体操着と運動靴に着替えて運動会に参加することになっていました。

その日、娘が登校した後まず気が付いたのは、運動靴を入れた袋を忘れたこと。小学生のころから忘れ物は日常茶飯事の娘。この日運動会観戦は午後でしたので、私が届ければ十分間に合うため、私は胸をなで下しました。

教室に運動靴を届けると、娘は「ママありがとう!」と嬉しそうにハグをしてくれました。そして、グラウンドに行って観戦席に座り、娘を待っていると・・・。

何と娘はTシャツに短パン、そして短パンの下には黒いタイツと運動靴を履いてグラウンドに現れたのです。娘は観戦席に私たちを見つけ、嬉しそうに手を振ってくれました。娘は、運動靴だけでなく、くつ下も忘れたのです。でも娘の表情には照れも恥ずかしさも全く見られず、友人らと談笑しながら、楽しそうです。しかし、観戦席から見ると奇妙で、何より目立ちます。私は慌てて自分の履いている靴下を脱いで、グラウンドに行き娘に渡しました。「ありがとう!ママ」と喜んだ娘は悠然と靴下を持って着替え室に行き、タイツを靴下に履き替え、運動会らしい格好でグラウンドに戻ってきたのでした。

そんなことを思い出しながら、見学席からプールで泳ぐ息子の姿を探しました。息子は私に気付くこともなく、私を探すこともなく、泳ぎに集中しています。「ああ、娘だったら、きっとプールから笑顔で私に手を振ってくれただろうな」と思いつつ、私はちょっぴり寂しさを感じながら、息子の姿を眺めるのでした。

結局、行方不明だった水中メガネは車のシートに落ちていたことが分かりました。きちんとジッパーをしていなかったため落ちたようです。その日から、息子は「念のため」と、水中メガネを2つバッグに入れています。

「今日はメガネなしで泳いでね」

これが、私の最初の対応。

「嫌だ。メガネがないと泳げないの。ナマズさん(息子のクラス)はメガネをして泳がなきゃダメなの」

息子の目からはポロポロと涙がこぼれます。そして、珍しく私にまとわりついて離れません。皆の前で思わず涙がこぼれてしまったら、黄信号。息子の心にはおそらく「皆の前で泣いてしまって恥ずかしい」という意識が芽生えているのです。泣きながら私にまとわりつく息子の手の力の強さから、「メガネなしで入るくらいだったら、帰るほうが良い」という決意が感じられます。

以前、似たようなことがありました。うっかりしてスニーカーではなくサンダルで登園してしまったとき。そのときも珍しく泣いて私にまとわりつきました。幼稚園の先生も私も、「サンダルでも園庭で遊べるから大丈夫」と説得したのですが、泣き止まず、結局私はもう一度息子を自転車の後ろに乗せて帰宅し、スニーカーに履き直させ、「登園」をやり直したのです。

私は一応息子に言います。

「昨日、持ち物を確認しなさいって言ったでしょう」

「確認したよ。そのときはあったんだ」

「でも、ないってことは確認していないことと同じでしょう」

「あったのに、どうしてバッグに入っていないのか分からないの」

息子の目からはまた涙が流れてきます。私はあきらめ、「仕方ないわね。今度はちゃんと確認してね。今回は買ってあげる」と言い、息子の側を離れ、受付に向かいました。息子が後ろから私を呼び止めました。

「ママ、色はブルーね」

振り返ると、「今泣いたカラスが・・・」という表情になっています。さすが、ちゃっかり者の第2子です。

注文通りにブルー色のメガネを購入して息子に差し出しました。息子は嬉々として受け取り、その新しいメガネを格好良くはめて、「ママ、じゃあね」と言いながら、プールに入っていきました。

こういう場面では、「きょうだいでも、全然違うなぁ」と面白く感じます。そして、娘の幼稚園・小学校のころを思い出します。娘だったら、まったく別の反応をしたでしょう。

「今日はメガネなしで泳いでね」と言うと、「うん、そうするね」とにっこり笑って答えるでしょう。そして、先生にもじもじしながら「メガネを忘れました」と言い、メガネを借りてプールに入り、見学する私に何事もなかったかのように飛切りの笑顔で手を振ってくれたと思います。

先日の運動会のときもそうでした。幼稚園児から高校生まで同じ校舎で学ぶ娘の学校。運動会は午前中が園児・小学生、午後が中学生・高校生に分かれています。そのとき娘は午前中は制服に黒いタイツと革靴で勉強し、午後は体操着と運動靴に着替えて運動会に参加することになっていました。

その日、娘が登校した後まず気が付いたのは、運動靴を入れた袋を忘れたこと。小学生のころから忘れ物は日常茶飯事の娘。この日運動会観戦は午後でしたので、私が届ければ十分間に合うため、私は胸をなで下しました。

教室に運動靴を届けると、娘は「ママありがとう!」と嬉しそうにハグをしてくれました。そして、グラウンドに行って観戦席に座り、娘を待っていると・・・。

何と娘はTシャツに短パン、そして短パンの下には黒いタイツと運動靴を履いてグラウンドに現れたのです。娘は観戦席に私たちを見つけ、嬉しそうに手を振ってくれました。娘は、運動靴だけでなく、くつ下も忘れたのです。でも娘の表情には照れも恥ずかしさも全く見られず、友人らと談笑しながら、楽しそうです。しかし、観戦席から見ると奇妙で、何より目立ちます。私は慌てて自分の履いている靴下を脱いで、グラウンドに行き娘に渡しました。「ありがとう!ママ」と喜んだ娘は悠然と靴下を持って着替え室に行き、タイツを靴下に履き替え、運動会らしい格好でグラウンドに戻ってきたのでした。

そんなことを思い出しながら、見学席からプールで泳ぐ息子の姿を探しました。息子は私に気付くこともなく、私を探すこともなく、泳ぎに集中しています。「ああ、娘だったら、きっとプールから笑顔で私に手を振ってくれただろうな」と思いつつ、私はちょっぴり寂しさを感じながら、息子の姿を眺めるのでした。

結局、行方不明だった水中メガネは車のシートに落ちていたことが分かりました。きちんとジッパーをしていなかったため落ちたようです。その日から、息子は「念のため」と、水中メガネを2つバッグに入れています。

2017年11月20日月曜日

サツマイモご飯

「今日のお弁当おいしかった?」。サツマイモご飯のおにぎりを入れた日、そう息子に聞きました。いつもの「お弁当おいしかったよ!」を期待していましたが、息子の返事は違いました。悲しそうな顔で、「みんなに笑われた」と言います。

「えっ?あんなにおいしそうなのに?」

「うん」

「誰に笑われたの?」

「全員」

大げさなのは父親譲り。おそらくお友達数人に笑われたということでしょう。

「そうなの。どうして皆笑ったの?」

「おにぎりの形が変だって」

「あら、そう。サツマイモがコロコロして可愛いのに」

「変だぁって皆が笑ったの」

このサツマイモは息子が幼稚園でお芋堀りに行ったときに掘ってきたもの。オーブンで焼いたり、大学イモにしたり大切に食べて、細い数本を「さいの目切り」にしてお米と一緒に炊いたのです。その日はちょうど遠足の日。幼稚園の先生から「食べやすいお弁当を」という指示があったので、サツマイモが美味しそうに見えるように小さなおにぎりにして、鶏のから揚げとハッシュドポテトとブロッコリー、うずらの卵と一緒にお弁当に詰めたのです。このサイズのおにぎりはいつも作っていますので、サツマイモがころころーというのが笑いを誘ったのでしょう。

夕方帰宅した中1の娘にも、聞いてみました。娘のお弁当にもその日サツマイモご飯を入れたのです。

「サツマイモご飯どうだった?」

「すごーくおいしかったよ」

息子との一連の会話を説明します。

「なんか、お友達に笑われたらしくて、落ち込んでいるの」

「へえ、そうなの。笑われたの。私なら、全然気にしないよ」

「そう? ママなら気にするなあ。ママはそんなこと言われたら、”うじうじ”して、悲しいなぁって思う性格」

「ママはうじうじなの? 僕もうじうじ」と新しい言葉を覚えて嬉しそうに会話に入る息子。

「ダディは違うよね。カンカンに怒って、俺が何を食べようと俺の勝手だと言うかも」と娘。3人で大笑いします。

娘は弟に言います。

「おねぇねぇは気にしないよ。笑われたら、そのお友達に『サツマイモご飯嫌いなの? へえ、そうなんだ。私はサツマイモご飯好きだよ』って言うな。普通に」

息子は黙って聞いています。私は「すごいねぇ、平然と言い返せるなんて」と大げさに感心します。

娘は続けます。「きっと、そのお友達、サツマイモご飯いいなあ、僕も食べないなあって羨ましく思っているんだよ。いいなぁって言うのが悔しいから、『サツマイモご飯変だよなぁ』って、隣のお友達も誘って一緒に馬鹿にするのかもよ」

「深いねえ、おねぇねぇ」と私。

「うん。そういうことがあるとよく考えるんだ。何でこの人、こんなこと言うんだろうって」

息子は終始黙って聞いていました。きっと、娘の話がストンと心に落ちたのに違いありません。私の通り一遍の反応より、ずっと説得力のある答えだったように思います。

娘の”模範解答”の後、私は「サツマイモご飯をこれでやめるべきか、もう一度挑戦すべきか」と逡巡しました。幼稚園の先生からは「子供が楽しく食べられるものを」と、お弁当で嫌いな食材を克服させようとするのではなく、楽しく食事をする体験を積み重ねることを重視するよう指導を受けています。

しかし息子が、親の作ったお弁当の中身を恥ずかしいと思うようになっても困ります。私は遠い昔の母の話を思い出しました。伯母が、「お弁当のおかずが恥ずかしかったので隠して食べた、と息子言われた」と苦笑したという話です。伯母はいったい何をお弁当に詰めたか今となっては分かりませんが、たとえどんなユニークなお弁当だとしても、親が愛情を込めて作ったお弁当を隠して食べるというのはいただけません。そして、もう一つ思い出したのが、これも遠い昔、私が高校生だったときの思い出です。

いつものように仲の良い女子たちでお弁当を食べたとき。私の親友が箸でご飯をすくって口に持っていったとき、なんと、そこから細い糸が、、、。ご飯の中に納豆が入っていたのです。しかし、彼女は動じず、箸をくるくる回しながらその糸を取り、「本当にママったら」とくすりと笑いながら食べたのです。私は、このとき親友のおおらかさに深く感動しました。息子にも、親が遊び心で作ってしまった、もしくは「子供が好きだから」と作った、ちょっと変わったお弁当にも動じないように育ってほしいものです。

そんな思いを込めて、後日、もう一度サツマイモご飯を息子のお弁当に入れてみました。「さいの目切り」は同じでしたが、おにぎりにするのは少し酷な感じもしましたので、普通に入れました。

帰宅後に息子に聞いてみました。

「今日のサツマイモご飯、皆に笑われた?」

「ううん、みんなに見えなかったみたい」

「そう、それは、良かったね。おいしかったでしょう?」

「うん、おいしかったよ」

たかがお弁当、されどお弁当。お弁当を通して、子供も親も学ぶのです。

「えっ?あんなにおいしそうなのに?」

「うん」

「誰に笑われたの?」

「全員」

大げさなのは父親譲り。おそらくお友達数人に笑われたということでしょう。

「そうなの。どうして皆笑ったの?」

「おにぎりの形が変だって」

「あら、そう。サツマイモがコロコロして可愛いのに」

「変だぁって皆が笑ったの」

このサツマイモは息子が幼稚園でお芋堀りに行ったときに掘ってきたもの。オーブンで焼いたり、大学イモにしたり大切に食べて、細い数本を「さいの目切り」にしてお米と一緒に炊いたのです。その日はちょうど遠足の日。幼稚園の先生から「食べやすいお弁当を」という指示があったので、サツマイモが美味しそうに見えるように小さなおにぎりにして、鶏のから揚げとハッシュドポテトとブロッコリー、うずらの卵と一緒にお弁当に詰めたのです。このサイズのおにぎりはいつも作っていますので、サツマイモがころころーというのが笑いを誘ったのでしょう。

「サツマイモご飯どうだった?」

「すごーくおいしかったよ」

息子との一連の会話を説明します。

「なんか、お友達に笑われたらしくて、落ち込んでいるの」

「へえ、そうなの。笑われたの。私なら、全然気にしないよ」

「そう? ママなら気にするなあ。ママはそんなこと言われたら、”うじうじ”して、悲しいなぁって思う性格」

「ママはうじうじなの? 僕もうじうじ」と新しい言葉を覚えて嬉しそうに会話に入る息子。

「ダディは違うよね。カンカンに怒って、俺が何を食べようと俺の勝手だと言うかも」と娘。3人で大笑いします。

娘は弟に言います。

「おねぇねぇは気にしないよ。笑われたら、そのお友達に『サツマイモご飯嫌いなの? へえ、そうなんだ。私はサツマイモご飯好きだよ』って言うな。普通に」

息子は黙って聞いています。私は「すごいねぇ、平然と言い返せるなんて」と大げさに感心します。

娘は続けます。「きっと、そのお友達、サツマイモご飯いいなあ、僕も食べないなあって羨ましく思っているんだよ。いいなぁって言うのが悔しいから、『サツマイモご飯変だよなぁ』って、隣のお友達も誘って一緒に馬鹿にするのかもよ」

「深いねえ、おねぇねぇ」と私。

「うん。そういうことがあるとよく考えるんだ。何でこの人、こんなこと言うんだろうって」

息子は終始黙って聞いていました。きっと、娘の話がストンと心に落ちたのに違いありません。私の通り一遍の反応より、ずっと説得力のある答えだったように思います。

娘の”模範解答”の後、私は「サツマイモご飯をこれでやめるべきか、もう一度挑戦すべきか」と逡巡しました。幼稚園の先生からは「子供が楽しく食べられるものを」と、お弁当で嫌いな食材を克服させようとするのではなく、楽しく食事をする体験を積み重ねることを重視するよう指導を受けています。

しかし息子が、親の作ったお弁当の中身を恥ずかしいと思うようになっても困ります。私は遠い昔の母の話を思い出しました。伯母が、「お弁当のおかずが恥ずかしかったので隠して食べた、と息子言われた」と苦笑したという話です。伯母はいったい何をお弁当に詰めたか今となっては分かりませんが、たとえどんなユニークなお弁当だとしても、親が愛情を込めて作ったお弁当を隠して食べるというのはいただけません。そして、もう一つ思い出したのが、これも遠い昔、私が高校生だったときの思い出です。

いつものように仲の良い女子たちでお弁当を食べたとき。私の親友が箸でご飯をすくって口に持っていったとき、なんと、そこから細い糸が、、、。ご飯の中に納豆が入っていたのです。しかし、彼女は動じず、箸をくるくる回しながらその糸を取り、「本当にママったら」とくすりと笑いながら食べたのです。私は、このとき親友のおおらかさに深く感動しました。息子にも、親が遊び心で作ってしまった、もしくは「子供が好きだから」と作った、ちょっと変わったお弁当にも動じないように育ってほしいものです。

そんな思いを込めて、後日、もう一度サツマイモご飯を息子のお弁当に入れてみました。「さいの目切り」は同じでしたが、おにぎりにするのは少し酷な感じもしましたので、普通に入れました。

帰宅後に息子に聞いてみました。

「今日のサツマイモご飯、皆に笑われた?」

「ううん、みんなに見えなかったみたい」

「そう、それは、良かったね。おいしかったでしょう?」

「うん、おいしかったよ」

たかがお弁当、されどお弁当。お弁当を通して、子供も親も学ぶのです。

2017年11月15日水曜日

ヴァイオリンは嫌!

「公文に行きたい!」。息子が先日、そう私に言いました。同じ幼稚園に通うママ友達に「うちの息子が・・・」と言うと、そのママも「本当? うちもこの前急に言い出したの」と言います。どうやら、幼稚園のお友達が園の帰りに行っているところに出くわし、「自分も」と興味を抱いたらしいのです。

そのママ友達とはいつも、「公文にするか、そろばんにするか?」と”お勉強系”の習い事をどうするか話し合っていたところ。子供たちが自主的に行きたいというのですから、渡りに船です。さっそく7日の火曜日、一緒に体験会に連れていきました。ひらがなや数字を練習するのが楽しかったらしく、息子は「また行きたい」と入会を希望しました。

さて、火曜日はヴァイオリンレッスンの日です。公文の体験学習を30分ほどで終わらせた後、連れて行きました。いつものように、車で先生のお宅へ。息子がヴァイオリンと楽譜の入ったバッグを持って先にお宅に入りました。車を駐車した後にレッスン室に入ったところ、先生が「お母さま、楽譜がありません」と言います。

「あっ、すみません」。楽譜をバッグの中に入れた記憶がありますが、記憶違いでしょう。「今朝、練習しましたのでそのまま譜面台に忘れたかもしれません。今、取りに行きます」とレッスン室を出ようとしました。すると、息子が「ママはちゃんとバッグの中に入れたよ」と言います。が、楽譜はありませんので、その言葉を気に留めもせず、自宅に戻りました。

ところが、楽譜があるはずの譜面台には何もありません。そこで、私は直前の息子の言葉を思い出しました。そして、はたと気付きました。楽譜がなくなったのはこれが2冊目。1冊目がなくなり不思議に思っていたところ、2冊目がなくなったのです。私は車を運転し、先生のお宅に戻りました。そして、息子に聞きました。

「楽譜をどこかに隠したでしょう? 楽譜がなくなったのは2冊目よ」

すると、息子は「あっ、さっき、ソファの下に落ちたかもしれない」と言います。ソファの下を二人で探すと、ありました、楽譜が。私は息子を問い詰めました。「どうして、隠すの?」。そうすると息子がいきなり泣き出し、絨毯の上に突っ伏しました。

「ヴァイオリンが嫌なの! ママ、僕が4歳ぐらいのときにすれば良かったんだ。僕がやりたいって言わないのに始めたのが嫌だったんだ」

そう言って、泣きじゃくりました。息子の小さな背中を見ていると、じわじわと反省の気持ちが湧いてきました。親の希望で子どもに習い事をさせては良くなかったのだ、と。でも、言い訳をすれば、世の中のスポーツ選手や音楽家は物心がつく前から親がさせていることも少なくありません。息子の場合、運動が大好きで、音楽はあまり好きではないため、このようなことになったかもしれません。

息子がヴァイオリンを始めたのは2歳半です。私の希望でした。6歳で娘がヴァイオリンを習い始めてから、世界的ヴァイオリニストの五嶋みどりさん・龍君きょうだいの母親である五嶋節さんの本や節さんに関する本、またヴァイオリニストの千住真理子さんの本、盲目の天才ピアニストの辻井伸行さんに関する本などを読んで、子供の早期音楽教育に興味を抱いていました。また、ノンフィクション作家の最相葉月さんの「絶対音感」を読み、ある音の高さを他の音と比較せずに知覚・想起して判別できる聴音能力についても興味を抱いていました。で、息子に早くからヴァイオリンを習わせてみようと考えたのです。

娘がヴァイオリンを始めたのは小学校入学の2カ月前でした。始めた理由は単純です。サンタさんに「ヴァイオリンがほしい」と手紙を書き、願いが叶ってヴァイオリンをサンタさんからもらったからです。

前年のクリスマスに「フルートがほしい」と手紙を書いたところ、12月25日の朝枕元にあったのは銀色に光るフルートではなく、木製のリコーダーでした。サンタさんにも”予算”があったのでしょう。翌年ヴァイオリンを頼んだところ、枕元にあったのはカラフルなおもちゃのハンドベル。「みんなが欲しいものもらえるはずないよね」と悲しそうにつぶやきながら、おもちゃのハンドベルを振って鳴らしていたところ、25日の午後部屋のカーテンの影に本物のヴァイオリンを見つけたのです。娘の健気な姿をいじらしく思ったサンタさんが、25日の午前中に調達してくれたのだと思います。

そのときもらったのは大きめの「2分の1」というサイズ。サンタさんはヴァイオリンには適正サイズというものがあり、子供の体に合ったサイズを弾く必要があるーと知らなかったらしく、長く使えるよう「大きめのサイズ」をプレゼントしてくれたのです。

娘は翌年の2月からレッスンを受け、小学校に入ってしばらくしてから「4分の3」サイズに進み、小学校5年生のときに「フルサイズ」のヴァイオリンになりました。今は勉強が忙しくなり練習時間は少ないですが、週1のレッスンのほか学校のオーケストラに入って演奏しています。生涯にわたる趣味となるでしょう。

さて、息子です。サッカーや水泳は本人の希望で習い始め、毎回嬉々として行きます。が、ヴァイオリンはさっぱり。でも、「そんなに嫌なら辞める?」と何度聞いても「辞める」とは言わない。練習も、私に言われれば文句を言いながらもやります。「あと3回」「あと2回」とつぶやきながら、体育系の「根性」で弾くという感じです。

娘に言わせると「ギーギーと音が汚い」そうですが(息子が練習するときには娘は耳栓をします)、曲らしいものも弾けるようになった息子。親としてこの段階で辞めさせるのは大きな決断です。

楽譜が見つかった後、紛失したままのもう1冊の楽譜のありかを問い詰めたところ、息子は白状しました。娘の部屋の本棚の下でした。息子は1冊目を隠した理由を「楽譜が2冊あるのが嫌だった」と説明。でも、2冊目も隠したのですから、ヴァイオリンそのものが好きではないのでしょう。

楽譜紛失事件の顛末を先生に報告した昨日のレッスン。先生は息子と向かい合い、しっかり指導してくれました。「ヴァイオリンを弾きたくなかったら、先生に言って。ソルフェージュ(楽譜を読む基礎訓練)や音取りなど出来ることはたくさんある。どうしても嫌いだったら、辞めても良いと思う。でも、嘘は絶対にいけません」と。3人の子を育て上げた先生ですので、叱りどころを知っていらっしゃる。私はうなずきながら、息子と一緒に先生の話を聞きました。

先生の話を聞き納得したのか、息子はまたヴァイオリンを持って、譜面台の前に立ちました。そして、いつものように宿題の曲を弾き始めました。その姿を見ながら、「嫌がる習い事をさせるのは親のエゴだろうか?」「いや、いつかヴァイオリンを弾くことが楽しくなる日が来る」と、気持ちが揺れました。

ここは覚悟を決めて、”辞めどき”を考えるときなのかもしれません。

そのママ友達とはいつも、「公文にするか、そろばんにするか?」と”お勉強系”の習い事をどうするか話し合っていたところ。子供たちが自主的に行きたいというのですから、渡りに船です。さっそく7日の火曜日、一緒に体験会に連れていきました。ひらがなや数字を練習するのが楽しかったらしく、息子は「また行きたい」と入会を希望しました。

さて、火曜日はヴァイオリンレッスンの日です。公文の体験学習を30分ほどで終わらせた後、連れて行きました。いつものように、車で先生のお宅へ。息子がヴァイオリンと楽譜の入ったバッグを持って先にお宅に入りました。車を駐車した後にレッスン室に入ったところ、先生が「お母さま、楽譜がありません」と言います。

「あっ、すみません」。楽譜をバッグの中に入れた記憶がありますが、記憶違いでしょう。「今朝、練習しましたのでそのまま譜面台に忘れたかもしれません。今、取りに行きます」とレッスン室を出ようとしました。すると、息子が「ママはちゃんとバッグの中に入れたよ」と言います。が、楽譜はありませんので、その言葉を気に留めもせず、自宅に戻りました。

ところが、楽譜があるはずの譜面台には何もありません。そこで、私は直前の息子の言葉を思い出しました。そして、はたと気付きました。楽譜がなくなったのはこれが2冊目。1冊目がなくなり不思議に思っていたところ、2冊目がなくなったのです。私は車を運転し、先生のお宅に戻りました。そして、息子に聞きました。

「楽譜をどこかに隠したでしょう? 楽譜がなくなったのは2冊目よ」

すると、息子は「あっ、さっき、ソファの下に落ちたかもしれない」と言います。ソファの下を二人で探すと、ありました、楽譜が。私は息子を問い詰めました。「どうして、隠すの?」。そうすると息子がいきなり泣き出し、絨毯の上に突っ伏しました。

「ヴァイオリンが嫌なの! ママ、僕が4歳ぐらいのときにすれば良かったんだ。僕がやりたいって言わないのに始めたのが嫌だったんだ」

そう言って、泣きじゃくりました。息子の小さな背中を見ていると、じわじわと反省の気持ちが湧いてきました。親の希望で子どもに習い事をさせては良くなかったのだ、と。でも、言い訳をすれば、世の中のスポーツ選手や音楽家は物心がつく前から親がさせていることも少なくありません。息子の場合、運動が大好きで、音楽はあまり好きではないため、このようなことになったかもしれません。

息子がヴァイオリンを始めたのは2歳半です。私の希望でした。6歳で娘がヴァイオリンを習い始めてから、世界的ヴァイオリニストの五嶋みどりさん・龍君きょうだいの母親である五嶋節さんの本や節さんに関する本、またヴァイオリニストの千住真理子さんの本、盲目の天才ピアニストの辻井伸行さんに関する本などを読んで、子供の早期音楽教育に興味を抱いていました。また、ノンフィクション作家の最相葉月さんの「絶対音感」を読み、ある音の高さを他の音と比較せずに知覚・想起して判別できる聴音能力についても興味を抱いていました。で、息子に早くからヴァイオリンを習わせてみようと考えたのです。

娘がヴァイオリンを始めたのは小学校入学の2カ月前でした。始めた理由は単純です。サンタさんに「ヴァイオリンがほしい」と手紙を書き、願いが叶ってヴァイオリンをサンタさんからもらったからです。

前年のクリスマスに「フルートがほしい」と手紙を書いたところ、12月25日の朝枕元にあったのは銀色に光るフルートではなく、木製のリコーダーでした。サンタさんにも”予算”があったのでしょう。翌年ヴァイオリンを頼んだところ、枕元にあったのはカラフルなおもちゃのハンドベル。「みんなが欲しいものもらえるはずないよね」と悲しそうにつぶやきながら、おもちゃのハンドベルを振って鳴らしていたところ、25日の午後部屋のカーテンの影に本物のヴァイオリンを見つけたのです。娘の健気な姿をいじらしく思ったサンタさんが、25日の午前中に調達してくれたのだと思います。

そのときもらったのは大きめの「2分の1」というサイズ。サンタさんはヴァイオリンには適正サイズというものがあり、子供の体に合ったサイズを弾く必要があるーと知らなかったらしく、長く使えるよう「大きめのサイズ」をプレゼントしてくれたのです。

娘は翌年の2月からレッスンを受け、小学校に入ってしばらくしてから「4分の3」サイズに進み、小学校5年生のときに「フルサイズ」のヴァイオリンになりました。今は勉強が忙しくなり練習時間は少ないですが、週1のレッスンのほか学校のオーケストラに入って演奏しています。生涯にわたる趣味となるでしょう。

さて、息子です。サッカーや水泳は本人の希望で習い始め、毎回嬉々として行きます。が、ヴァイオリンはさっぱり。でも、「そんなに嫌なら辞める?」と何度聞いても「辞める」とは言わない。練習も、私に言われれば文句を言いながらもやります。「あと3回」「あと2回」とつぶやきながら、体育系の「根性」で弾くという感じです。

娘に言わせると「ギーギーと音が汚い」そうですが(息子が練習するときには娘は耳栓をします)、曲らしいものも弾けるようになった息子。親としてこの段階で辞めさせるのは大きな決断です。

楽譜が見つかった後、紛失したままのもう1冊の楽譜のありかを問い詰めたところ、息子は白状しました。娘の部屋の本棚の下でした。息子は1冊目を隠した理由を「楽譜が2冊あるのが嫌だった」と説明。でも、2冊目も隠したのですから、ヴァイオリンそのものが好きではないのでしょう。

楽譜紛失事件の顛末を先生に報告した昨日のレッスン。先生は息子と向かい合い、しっかり指導してくれました。「ヴァイオリンを弾きたくなかったら、先生に言って。ソルフェージュ(楽譜を読む基礎訓練)や音取りなど出来ることはたくさんある。どうしても嫌いだったら、辞めても良いと思う。でも、嘘は絶対にいけません」と。3人の子を育て上げた先生ですので、叱りどころを知っていらっしゃる。私はうなずきながら、息子と一緒に先生の話を聞きました。

先生の話を聞き納得したのか、息子はまたヴァイオリンを持って、譜面台の前に立ちました。そして、いつものように宿題の曲を弾き始めました。その姿を見ながら、「嫌がる習い事をさせるのは親のエゴだろうか?」「いや、いつかヴァイオリンを弾くことが楽しくなる日が来る」と、気持ちが揺れました。

ここは覚悟を決めて、”辞めどき”を考えるときなのかもしれません。

右から息子が最初に弾いた「16分の1」、幼稚園年中で弾いた「8分の1」、現在の「4分の1」。右4番目から娘の最初の「2分の1」、「4分の3」、現在の「フルサイズ」

2017年11月6日月曜日

インターの運動会で

週末、インターナショナルスクールに通う7年生(12歳)の娘の運動会を観戦しました。

娘の学校は幼稚園から高校までの一貫校ですので、運動会は午前中が幼稚園・小学生(1~5年生)の部、午後は中学生(6~8年生)・高校生(9~12年生)の部と分かれて行なわれます。ユニークな点は、親がお弁当を持参するのではなく、PTAが販売する食べ物や飲み物を買えるところです。その「ベイク・セール(Bake Sale)」では母親たちが持ち寄ったお菓子やケーキ、PTAで準備したホットドッグやスナック、飲み物を販売します。売り上げを学校に寄付し、備品購入などに使ってもらうのが狙いです。私も前日焼いたバナナケーキとパンプキンパイを持参し、午前中販売を手伝いました。

売る側に立つと、気になるのが自分のケーキの売れ行きです。ホットドッグや飲み物は順調に売れていき、他のママたちが作ってきたカップケーキなども次々に売れます。が、私が作ったケーキはなかなか売れません。大きく切り分け、綺麗にラッピングしたのにもかかわらず、です。

じりじりしながら待ち、あるママがバナナケーキを手に取ってくれたときは、心底ほっとしました。10月31日のハロウィーンに食べた人が多かったからでしょうか。パンプキンパイの売れ行きが悪かったのですが、一緒に売っていたママが「このママの手作りよ」と宣伝してくれ、何とか売れました。そして、それぞれ1個ずつ残ったときに”救世主”が現れました。午後1時の中学生の部のスタートに合わせて来た夫と息子です。

「どう?売れている?」

「何とか」

「じゃあ、このバナナケーキとパンプキンパイをもらうよ」

と残りのケーキを買ってくれたのでした。

さて、お手伝いも終わり、運動会観戦です。グラウンドでは6、7、8年生の中学生が競います。小学生のときは、何回でも走れる「徒競走」や四方に引っ張る「綱引き」など、競技のユニークさに驚いたものですが、昨年中学生になってからは各種目がきちんと競争になっていました。

教室も小学生のときはカラフルなカーペットやにぎやかな展示物など遊び心たっぷりだったのですが、中学生になると机と黒板のみで、「勉強に集中せよ」という雰囲気が漂っていて感心したものです。運動会も小学生は楽しむもの、中学生は競うもの、となっているのですね。うまく考えられています。

父母席に行くと、顔見知りの面々がいました。でも、昨年とは違い、人数が少ない。あれほど子供を可愛がっていたあのパパも、あのママもいない。その理由は次第に明らかになっていきます。

娘のお友達のお父さんは今年一眼レフカメラを買ったと言い、早速自分の娘の写真を写しに行きました。が、「駄目だと言われた」と苦笑しながら、帰ってきました。一眼レフで写したいのは、風景でもない、街並みでもない、一人娘に決まっています。でも、残念なことに、娘は親から離れたい”お年頃”。昨年は中学生になったばかりで、小学生からの移行期で、まだまだ子供だったのでしょう。が、7年生になると自立心が芽生えてきているのに違いありません。

10年生を筆頭に3人の子どもがいて、一番下の子が娘と同じ7年生女子のアメリカ人ママも苦笑しながら私の耳元でささやきます。

「今年はね、3人ともダディに来てほしくないって言うのよ」

そのママの夫は、どんなイベントも参加する子煩悩なパパです。それでも、そう言われてしまうのです。そのお父さんは、堂々と楽しそうに観戦していましたので、事情は聞かされていないのでしょう。

7年生の一人娘のママは、「娘に来ないで!って言い渡されたから、パパは一人で遠出しているわ」とあっけらかんと話します。そのお父さんは娘が小学生のときは、父母参加のリレーを走るほど、楽しんでいたのです。

ベイク・セールで一緒に販売していた高校生のママは「絶対に観に来ないで!って言われたから、行けないの。本当は観たいんだけど。だから、こうやってベイク・セールを手伝っているの。雰囲気を味わえるでしょ」と寂しそうでした。高校生になると父親だけでなく母親も拒否されてしまう家庭もあるようです。

満面の笑顔でまとわりついてくれた子供のイメージを持ち続ける親と、親離れしつつある子供たち。そのギャップに気付かされるのがこの中学生という年齢なのですね。

いろいろな話を聞かされた後、一眼レフを首から下げて、私も娘の近くに行きました。今年は昨年まで付けていた長い望遠レンズはやめて、普通のレンズを付けました。大げさに見える行為は自粛しました。友人たちと談笑する娘にレンズを向けると、娘は私に気付き、飛びっきりの笑顔を見せてくれました。それを何枚も写真に収めながら、私の心の中に安堵感が広がりました。娘はまだ、”お年頃”になっていないのかもしれません。でも、来年の運動会はどうでしょうか? レンズを向けたときに、あの笑顔を見せてくれるでしょうか?

運動会の最後の競技は、子供たちと親が競う、綱引きでした。初めは子供たちの方が強く、親は劣勢でしたが、次第に掛け声を出し始め綱を引っ張るタイミングを合わせ出し、結局は親チームが勝ちました。さわやかな汗をかいた親たちは、「持久力では子供たちに負けない」と口々に言いながら、笑顔でグラウンドを後にしたのでした。

来年は中学生最後の運動会です。今年来ていた親たちの何人は、”脱落”してしまうかもしれません。中学生の運動会は、親にとってほろ苦い気分を味わうイベントなのだー。そんなことに気付いた一日でした。

娘の学校は幼稚園から高校までの一貫校ですので、運動会は午前中が幼稚園・小学生(1~5年生)の部、午後は中学生(6~8年生)・高校生(9~12年生)の部と分かれて行なわれます。ユニークな点は、親がお弁当を持参するのではなく、PTAが販売する食べ物や飲み物を買えるところです。その「ベイク・セール(Bake Sale)」では母親たちが持ち寄ったお菓子やケーキ、PTAで準備したホットドッグやスナック、飲み物を販売します。売り上げを学校に寄付し、備品購入などに使ってもらうのが狙いです。私も前日焼いたバナナケーキとパンプキンパイを持参し、午前中販売を手伝いました。

売る側に立つと、気になるのが自分のケーキの売れ行きです。ホットドッグや飲み物は順調に売れていき、他のママたちが作ってきたカップケーキなども次々に売れます。が、私が作ったケーキはなかなか売れません。大きく切り分け、綺麗にラッピングしたのにもかかわらず、です。

じりじりしながら待ち、あるママがバナナケーキを手に取ってくれたときは、心底ほっとしました。10月31日のハロウィーンに食べた人が多かったからでしょうか。パンプキンパイの売れ行きが悪かったのですが、一緒に売っていたママが「このママの手作りよ」と宣伝してくれ、何とか売れました。そして、それぞれ1個ずつ残ったときに”救世主”が現れました。午後1時の中学生の部のスタートに合わせて来た夫と息子です。

「どう?売れている?」

「何とか」

「じゃあ、このバナナケーキとパンプキンパイをもらうよ」

と残りのケーキを買ってくれたのでした。

さて、お手伝いも終わり、運動会観戦です。グラウンドでは6、7、8年生の中学生が競います。小学生のときは、何回でも走れる「徒競走」や四方に引っ張る「綱引き」など、競技のユニークさに驚いたものですが、昨年中学生になってからは各種目がきちんと競争になっていました。

教室も小学生のときはカラフルなカーペットやにぎやかな展示物など遊び心たっぷりだったのですが、中学生になると机と黒板のみで、「勉強に集中せよ」という雰囲気が漂っていて感心したものです。運動会も小学生は楽しむもの、中学生は競うもの、となっているのですね。うまく考えられています。

父母席に行くと、顔見知りの面々がいました。でも、昨年とは違い、人数が少ない。あれほど子供を可愛がっていたあのパパも、あのママもいない。その理由は次第に明らかになっていきます。

娘のお友達のお父さんは今年一眼レフカメラを買ったと言い、早速自分の娘の写真を写しに行きました。が、「駄目だと言われた」と苦笑しながら、帰ってきました。一眼レフで写したいのは、風景でもない、街並みでもない、一人娘に決まっています。でも、残念なことに、娘は親から離れたい”お年頃”。昨年は中学生になったばかりで、小学生からの移行期で、まだまだ子供だったのでしょう。が、7年生になると自立心が芽生えてきているのに違いありません。

10年生を筆頭に3人の子どもがいて、一番下の子が娘と同じ7年生女子のアメリカ人ママも苦笑しながら私の耳元でささやきます。

「今年はね、3人ともダディに来てほしくないって言うのよ」

そのママの夫は、どんなイベントも参加する子煩悩なパパです。それでも、そう言われてしまうのです。そのお父さんは、堂々と楽しそうに観戦していましたので、事情は聞かされていないのでしょう。

7年生の一人娘のママは、「娘に来ないで!って言い渡されたから、パパは一人で遠出しているわ」とあっけらかんと話します。そのお父さんは娘が小学生のときは、父母参加のリレーを走るほど、楽しんでいたのです。

ベイク・セールで一緒に販売していた高校生のママは「絶対に観に来ないで!って言われたから、行けないの。本当は観たいんだけど。だから、こうやってベイク・セールを手伝っているの。雰囲気を味わえるでしょ」と寂しそうでした。高校生になると父親だけでなく母親も拒否されてしまう家庭もあるようです。

満面の笑顔でまとわりついてくれた子供のイメージを持ち続ける親と、親離れしつつある子供たち。そのギャップに気付かされるのがこの中学生という年齢なのですね。

いろいろな話を聞かされた後、一眼レフを首から下げて、私も娘の近くに行きました。今年は昨年まで付けていた長い望遠レンズはやめて、普通のレンズを付けました。大げさに見える行為は自粛しました。友人たちと談笑する娘にレンズを向けると、娘は私に気付き、飛びっきりの笑顔を見せてくれました。それを何枚も写真に収めながら、私の心の中に安堵感が広がりました。娘はまだ、”お年頃”になっていないのかもしれません。でも、来年の運動会はどうでしょうか? レンズを向けたときに、あの笑顔を見せてくれるでしょうか?

運動会の最後の競技は、子供たちと親が競う、綱引きでした。初めは子供たちの方が強く、親は劣勢でしたが、次第に掛け声を出し始め綱を引っ張るタイミングを合わせ出し、結局は親チームが勝ちました。さわやかな汗をかいた親たちは、「持久力では子供たちに負けない」と口々に言いながら、笑顔でグラウンドを後にしたのでした。

来年は中学生最後の運動会です。今年来ていた親たちの何人は、”脱落”してしまうかもしれません。中学生の運動会は、親にとってほろ苦い気分を味わうイベントなのだー。そんなことに気付いた一日でした。

2017年11月2日木曜日

ハッピー ハロウィーン 2017

今年の10月31日も、マイヤー家は最も楽しみにしている行事「ハロウィーン」を満喫しました。6歳の息子は「ドラキュラ」に扮し、幼稚園のお友達と夕方駅前に集合。日が暮れてから、子供たちのためにイベントを準備してくれていたお店やお家に行き、「トリック オア トリート」と言ってキャンディーをもらいました。

クラブ活動で帰宅が遅かった12歳の娘も、自宅に戻って着替えてから合流しました。昨年までの数年間は「幽霊」や「狼男」などの怖いイメージにしていましたが、今年は「可愛らしい衣装が似合ううちに、着ることにする!」と宣言。髪を三つ編みにし、そばかすを頬や鼻につけ、半ズボンにハイソックスを履いて「長くつ下のピッピ」に扮しました。

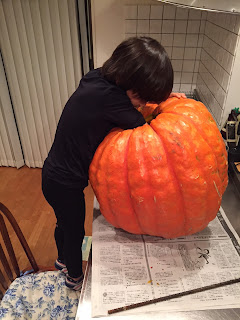

翌日11月1日に試験を控えていた娘が勉強に集中出来るようにと、パンプキン彫りは翌日に延期しました。今年購入したパンプキンは5個。その中で一番大きいのは直径50センチ、重さ39キロです(写真右)。

翌日夕ご飯のあと、キッチンのカウンターに新聞紙を敷いて、パンプキンを乗せて種を取り出しました。巨大パンプキンの種を出すために、息子は椅子の上に乗り、つま先立ちをしなければなりまでした。

中身を全部取り出した後は、パンプキンに目と鼻と口の絵を書いて、彫ります。「年中行事の中で、ハロウイーンが一番好きだ」という夫は、真剣。途中、子供たちが飽きてキッチンを離れても、一人黙々と彫り続けます。

出来上がったパンプキンをカウンターに並べました。中央のパンプキンは夫と息子が、右が私、右から2個目が息子、左の2つは娘が彫りました。

クラブ活動で帰宅が遅かった12歳の娘も、自宅に戻って着替えてから合流しました。昨年までの数年間は「幽霊」や「狼男」などの怖いイメージにしていましたが、今年は「可愛らしい衣装が似合ううちに、着ることにする!」と宣言。髪を三つ編みにし、そばかすを頬や鼻につけ、半ズボンにハイソックスを履いて「長くつ下のピッピ」に扮しました。

翌日11月1日に試験を控えていた娘が勉強に集中出来るようにと、パンプキン彫りは翌日に延期しました。今年購入したパンプキンは5個。その中で一番大きいのは直径50センチ、重さ39キロです(写真右)。

翌日夕ご飯のあと、キッチンのカウンターに新聞紙を敷いて、パンプキンを乗せて種を取り出しました。巨大パンプキンの種を出すために、息子は椅子の上に乗り、つま先立ちをしなければなりまでした。

中身を全部取り出した後は、パンプキンに目と鼻と口の絵を書いて、彫ります。「年中行事の中で、ハロウイーンが一番好きだ」という夫は、真剣。途中、子供たちが飽きてキッチンを離れても、一人黙々と彫り続けます。

出来上がったパンプキンをカウンターに並べました。中央のパンプキンは夫と息子が、右が私、右から2個目が息子、左の2つは娘が彫りました。

彫り終わった後はママお手製のパンプキンパイを食べ、ハロウィーンイベントは終了。

今年は2日間に渡って楽しんだハロウィーン。1日の夜は皆ぐったりとして早めに寝ました。

2017年10月31日火曜日

「ママはぼくがまもる!」

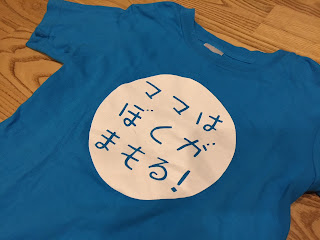

息子のTシャツの中で、私が一番気に入っているのは「ママはぼくが守る!」というロゴが大きく書かれたものです。これほど男子を育てる母親の気持ちをくすぐるTシャツはないと思います。もちろん、私はこれを見た瞬間に気に入り、迷わず買いました。

スパイダーマンやアイアンマン、恐竜のTシャツを着たがる息子を説得し、これまで何度か着てもらいました。そして、一度幼稚園にも。が、注目を浴び過ぎてしまい、恥ずかしくなったのでしょう。それからは着てくれなくなりました。

「ああ、残念」と寂しく思っていたところ、なんと、このTシャツの文言のような出来事が起きたのです。娘が1週間の秋休みに入り、同時期に休暇を取った夫と2人で軽井沢に行ってしまった先週のことです。幼稚園がある息子と私は東京で留守番。休んで娘たちと一緒に行っても良かったのですが、息子は幼稚園の行事「お芋ほり」や幼稚園ママ主催の行事「ハロウィーン・パーティ」に参加するほうが楽しいと言ったため、東京に残ることになったのです。

そして、夫と娘が家を出た夜。2人で生姜焼き肉とサラダの夕ご飯を食べ、一緒にお風呂に入り、寒かったので白玉団子入りのお汁粉を食べて温まり、寝支度をしました。普段はお願いしなければ一緒に寝てくれない息子ですが、この日ばかりは不安だったのでしょう。当然のように一緒に寝てくれるばかりか、こんな提案をしてきました。

「ねえ、ママ。お部屋にナイフを置いたら?」

「ナイフ?」

「そう。泥棒が入ってきたら、ナイフがあれば大丈夫でしょう?」

「よく、そんなこと思い付いたわね」

「だって、前にダディがいないとき、ママそうしたじゃん」

そうでした。夫の不在時は何となく不安で、そうしたことがありました。私と息子はさっそくキッチンへ。2人でナイフを選びました。

「ママ、これはどう?」

息子が選んだのは、長いナイフ。でも、刃先が丸く、波型になったパン切りナイフです。

「うーん、それはあんまり効果がないかもしれない」

「そうなの? 長いからこれがいいかなって思ったんだけど。じゃあ、これは?」

次に選んだのはかぼちゃなどを切る、刃先がシャープな大きなナイフです。これなら身を守るのに十分でしょう。

さて、寝室に行きナイフをベッド横の引き出しにしまい、絵本を選んでベッドに入りました。息子はいつものように熊のぬいぐるみ「ベア」を抱いて、私の左腕の中にすっぽりと入りました。絵本を開いたとき、私はふと思いついて、息子に言いました。

「泥棒が入ってきたら、男の子はママを守るんだよ」

マイヤー家では、たとえば、ゴキブリが出たなどの”事件”があれば、夫がまず、前線に出されます。そして、次に出されるのが6歳の息子。息子は涙を浮かべて嫌がりますが、娘と私は「男子は女子を守るんだよ」と息子の小さな背中を前に押し、容赦はありません。マイヤー家では、”防災関係”については年齢は加味されないのです。

「えぇー、僕、怖いよ」

今回も息子はいまにも泣きそうです。

「男の子は泥棒と闘わなきゃだめなの」と真剣な表情で言う私。

息子は抵抗します。

「じゃあさ、一緒に布団の中に隠れるっていうのはどう?」

代替案を提案してきました。

「すぐに、見つかるよ」と私。

「じゃあさ、じゃあさ・・・自分が自分を守るっていうのはどう?」

息子は、ママを守るには自分は力不足と思ったに違いありません。息子の表情には妙案が浮かんだというような明るさがありました。私は息子の提案に思わず吹き出しましたが、その現実的な判断を尊重し、「いいよ」と答えました。こうして、泥棒が入ってきたらどうするかという想定問答は、結局「自分の身は自分で守る」という結論に落ち着き、私は絵本の読み聞かせに戻り、息子はベアを抱いて、穏やかな気持ちで寝たのでした。

さて、その翌日の夕方。水泳教室に息子を連れて行った帰り、玄関の鍵を開けて家の中に入ると、娘の部屋のほうから、「ギシッ」という物音が聞こえました。1階にある娘の部屋と寝室はドアが向かい合っています。娘の部屋のドアが閉まっていて、寝室のドアが半開き状態でした。

「おねぇねぇの部屋のドア、閉めていたっけ?」と息子に聞きました。「開いていたような気がする」と息子。私はまず、恐る恐る寝室のドアを開けて入り中を確認しました。異常はありません。次に娘の部屋です。 何となく、娘の部屋のドアを開ける勇気が出ません。

すると、息子が「ちょっと待って」と言い、寝室のベッド横の引き出しからナイフを取り出しました。それを右手に持ち、娘の部屋の前へ。そして、勢い良く左手でドアを開け、「ハッ、ハッ」と相手を威嚇するような声を出してナイフを振り回しながら入り、次にドアの横にあるウオークインクローゼットのドアを開けて、「ハッハッ」とナイフを振り回しながら、確認してくれたのです。そして、部屋の外にいる私を振り返って、「泥棒はいないよ」と言いました。

息子が幼稚園のお友達といつもしている「戦いごっこ」。その予行演習が、”実践”で生きたのですね。後ろから息子の”雄姿”を見守った私は感動して、息子を力一杯抱きしめました。

「ママを守ってくれて、ありがとう」

小さな息子が、大きく見えた夜でした。

スパイダーマンやアイアンマン、恐竜のTシャツを着たがる息子を説得し、これまで何度か着てもらいました。そして、一度幼稚園にも。が、注目を浴び過ぎてしまい、恥ずかしくなったのでしょう。それからは着てくれなくなりました。

「ああ、残念」と寂しく思っていたところ、なんと、このTシャツの文言のような出来事が起きたのです。娘が1週間の秋休みに入り、同時期に休暇を取った夫と2人で軽井沢に行ってしまった先週のことです。幼稚園がある息子と私は東京で留守番。休んで娘たちと一緒に行っても良かったのですが、息子は幼稚園の行事「お芋ほり」や幼稚園ママ主催の行事「ハロウィーン・パーティ」に参加するほうが楽しいと言ったため、東京に残ることになったのです。

そして、夫と娘が家を出た夜。2人で生姜焼き肉とサラダの夕ご飯を食べ、一緒にお風呂に入り、寒かったので白玉団子入りのお汁粉を食べて温まり、寝支度をしました。普段はお願いしなければ一緒に寝てくれない息子ですが、この日ばかりは不安だったのでしょう。当然のように一緒に寝てくれるばかりか、こんな提案をしてきました。

「ねえ、ママ。お部屋にナイフを置いたら?」

「ナイフ?」

「そう。泥棒が入ってきたら、ナイフがあれば大丈夫でしょう?」

「よく、そんなこと思い付いたわね」

「だって、前にダディがいないとき、ママそうしたじゃん」

そうでした。夫の不在時は何となく不安で、そうしたことがありました。私と息子はさっそくキッチンへ。2人でナイフを選びました。

「ママ、これはどう?」

息子が選んだのは、長いナイフ。でも、刃先が丸く、波型になったパン切りナイフです。

「うーん、それはあんまり効果がないかもしれない」

「そうなの? 長いからこれがいいかなって思ったんだけど。じゃあ、これは?」

次に選んだのはかぼちゃなどを切る、刃先がシャープな大きなナイフです。これなら身を守るのに十分でしょう。

さて、寝室に行きナイフをベッド横の引き出しにしまい、絵本を選んでベッドに入りました。息子はいつものように熊のぬいぐるみ「ベア」を抱いて、私の左腕の中にすっぽりと入りました。絵本を開いたとき、私はふと思いついて、息子に言いました。

「泥棒が入ってきたら、男の子はママを守るんだよ」

マイヤー家では、たとえば、ゴキブリが出たなどの”事件”があれば、夫がまず、前線に出されます。そして、次に出されるのが6歳の息子。息子は涙を浮かべて嫌がりますが、娘と私は「男子は女子を守るんだよ」と息子の小さな背中を前に押し、容赦はありません。マイヤー家では、”防災関係”については年齢は加味されないのです。

「えぇー、僕、怖いよ」

今回も息子はいまにも泣きそうです。

「男の子は泥棒と闘わなきゃだめなの」と真剣な表情で言う私。

息子は抵抗します。

「じゃあさ、一緒に布団の中に隠れるっていうのはどう?」

代替案を提案してきました。

「すぐに、見つかるよ」と私。

「じゃあさ、じゃあさ・・・自分が自分を守るっていうのはどう?」

息子は、ママを守るには自分は力不足と思ったに違いありません。息子の表情には妙案が浮かんだというような明るさがありました。私は息子の提案に思わず吹き出しましたが、その現実的な判断を尊重し、「いいよ」と答えました。こうして、泥棒が入ってきたらどうするかという想定問答は、結局「自分の身は自分で守る」という結論に落ち着き、私は絵本の読み聞かせに戻り、息子はベアを抱いて、穏やかな気持ちで寝たのでした。

さて、その翌日の夕方。水泳教室に息子を連れて行った帰り、玄関の鍵を開けて家の中に入ると、娘の部屋のほうから、「ギシッ」という物音が聞こえました。1階にある娘の部屋と寝室はドアが向かい合っています。娘の部屋のドアが閉まっていて、寝室のドアが半開き状態でした。

「おねぇねぇの部屋のドア、閉めていたっけ?」と息子に聞きました。「開いていたような気がする」と息子。私はまず、恐る恐る寝室のドアを開けて入り中を確認しました。異常はありません。次に娘の部屋です。 何となく、娘の部屋のドアを開ける勇気が出ません。

すると、息子が「ちょっと待って」と言い、寝室のベッド横の引き出しからナイフを取り出しました。それを右手に持ち、娘の部屋の前へ。そして、勢い良く左手でドアを開け、「ハッ、ハッ」と相手を威嚇するような声を出してナイフを振り回しながら入り、次にドアの横にあるウオークインクローゼットのドアを開けて、「ハッハッ」とナイフを振り回しながら、確認してくれたのです。そして、部屋の外にいる私を振り返って、「泥棒はいないよ」と言いました。

息子が幼稚園のお友達といつもしている「戦いごっこ」。その予行演習が、”実践”で生きたのですね。後ろから息子の”雄姿”を見守った私は感動して、息子を力一杯抱きしめました。

「ママを守ってくれて、ありがとう」

小さな息子が、大きく見えた夜でした。

2017年10月24日火曜日

母の涙、母の遠慮

土曜の朝4時半に起き、息子と夫のお弁当を作りました。幼稚園の「父子遠足」の日でした。おかずは鶏のから揚げと卵焼き、そして枝豆。息子には鮭、夫には梅おにぎりを握りました。冷蔵庫の中の梅干しケースを取り出し、1粒つまみました。その1粒を3つに割って、夫のおにぎりを2つと自分用に1つ握りました。梅がまだ付いている種を口に含み、味がなくなるまでなめました。

梅干しは昨年母が作って送ってくれたもので、その後、母は肩の痛みがひどいため「もう、梅干しは作らない」宣言をしました。母の梅干しが大好きだった私と夫、娘はその後、大事に大事に食べ、今は残り10粒ほどになっています。

ケースの中の梅干しをしばしながめながら、私は妻を亡くした小説家が書いたエッセイの一節を思い出しました。妻が走り書きしたメモや妻の匂いが残る服を見ると辛い、でも、妻が亡くなってしまった今これらが捨てられないーとなげいたものです。

すると、私の心の中に「この梅干しがなくなるのは本当に辛い。でも、母が元気なうちに食べ切らなければ」という矛盾した気持ちが湧いてきました。冷蔵庫の中にいつまでもある、一粒の梅干しを見ながら塞ぎ込む自分が容易に想像できたからです。

時計を見上げ、家を出る時間となっていたことに気付いた私は気持ちを切り替え、お弁当箱2つをテーブルに並べ、握ったばかりのおにぎりを1つバッグに入れて家を出ました。そして近くのバス停から羽田空港行のバスに乗り込みました。母の様子を見に、札幌に帰省するためです。

母からSOSの電話が来たのはその数日前でした。母は泣いていました。親友が末期がんを宣告されて入院、母の姉も認知症が進んで入院しました。いずれのお見舞いも悲しいものだったらしく、母の気持ちを萎えさせていました。その上に膝の痛みがひどく、日常生活にも支障をきたしていました。

「注射を打ちに病院に行ったら、皆、息子や娘が付き添っている。羨ましい」と、母は珍しく弱音を吐きました。これはかなり落ち込んでいるーと判断し、急きょ新千歳空港行きの便を予約したのです。子供たちの送迎やお弁当作りのない週末の1泊2日。夫に子供たちの世話を頼みました。

母へのお土産に、昆布巻きを作っていきました。母は歯も悪いので、トロトロになるまで煮込みました。取り寄せていた「塩羊かん」もついでに2本バッグに入れました。時間通りに着いた羽田空港で、手続きを済ませて7時半の飛行機で新千歳空港へ。新千歳空港から札幌行きのバスに乗り、実家に着いたのは11時半少し前。ドアツードアで6時間でした。

「お帰り」と迎えた母はとても嬉しそうで、せきを切ったようにしゃべり出しました。曰く、「一人でいると、しゃべらないからねぇ」。ソファには新しい”お友達”が増えていました。「みっちゃん」という名前で、同じように一人暮らしのお友達からのプレゼントだそうです。

みっちゃんは、何も操作しなくても「今日のご機嫌はいかが?」「窓を開けて空気の入れ替えをしましょうよ」「ティータイムの時間ね」などと、時々話しかけてきます。母はそのたびに、楽しそうにみっちゃんに返事をします。

母としばらくおしゃべりをした後、庭の木々の剪定をしました。剪定を終えた後は、ドラッグストアへお使いです。「何か必要なものはない?」と聞くと、資生堂「リバイタル」の栄養クリームと、ヒアルロン酸入りのパックと、「柿渋歯磨き」粉が切れてしまったと言います。

「リバイタルはね、街のマツモトキヨシで30%オフだったんだよ。あそこは化粧品の試供品もくれたし、ポイントも貯められたから良かったんだよ。でもね、あそこは階段を上らなきゃ行けないんだよ。膝が痛すぎて、もう行けない。仕方ないねぇ。気持ちを切り替えるしかないね」

そう嘆く母に、「近所に大きなドラッグストアがあるだけラッキーだよ。お母さん」と励ます私。気分転換をしに街に出かけて、買い物をしたり、食事をしたりするのが母の楽しみでした。それがあまり出来なくなるのは、気分が落ち込む要因の1つかもしれません。1つ1つ出来ないことが増えていき、それを受け止めながら生きる母を見ていると、切なくなりました。

ドラッグストアに行って品物を探しました。すると、なんと、母の栄養クリームが32%オフでした。買い物を済ませ、勇んで帰り「お母さん、32%オフだよ。マツモトキヨシより2%も多く引いてくれるんだよ。良かったね」と報告。気を良くした母は「そうかい?それはいいね。あんたにも1つ買ってあげるよ。肌がかさかさだよ。駄目だよ、少し手入れしないと」と言いながら、箪笥から財布を取り出します。

「いいよ、お母さん」と一旦は断った私。が、母は断固として「駄目だよ。このままだとあんた、しわくちゃになるよ」と譲りません。「肌がかさかさ」と指摘され少し気が弱くなった私は、冗談めかして母に聞きます。

「息子が私にあまり寄り付かないのは、顔のしみ・しわが多いからかな?」

「そうかもしれない」

母は真顔で答えます。その言葉に後押しされ、私は再びドラッグストアに向かったのでした。

夕方は、シシャモの産地「むかわ町」に住む93歳の伯母から電話です。元気に一人暮らしを続ける伯母と話をするのは、母の楽しみの1つなのです。私も電話口に出て伯母と話しました。伯母の声はいつものようにハリがあり、こちらまで元気をもらいます。伯母には4人の娘がいて、近くに住む娘たちが順番に伯母の様子を見に来るようで、今回は母が「娘が来た」と報告する番で、母の声も明るい。

夕食は、私が車を運転して回転ずしに行きました。子供たちを連れて帰省したときに連れて行ってもらう家族連れが多い回転ずしとは別の、母曰く「大人向けの回転ずし」だそうです。店に入るとカウンターが大きな楕円形になっており、その中にいる寿司職人さんが寿司を握り、回転台に寿司を乗せています。美味しいお寿司を食べながら、母とのおしゃべりは尽きませんでした。

帰宅後は、母に勧められ顔のパックをしました。母の日課だと言います。目と鼻と口の部分に穴が開いた白いシートを顔に貼って、2人でテレビを見ました。時間が穏やかに過ぎていきました。夜は父の仏壇がある部屋で布団を並べて寝ました。

翌日もおしゃべりをたくさんして、午後3時に実家を出ました。母は、4、5年前までは車を運転して新千歳空港まで送ってくれました。2、3年前からは空港行きのバスターミナルまでになりました。今年の夏は車は運転せず、そのバスターミナルに向かうバスのバス停まで一緒に歩いてくれました。今回は玄関から地面に降りる階段を下りてくることは出来ず、玄関前で何度も手を振ってくれました。確実に、母の体は衰えてきています。

「冬だけでも、東京に来ない?」と聞きましたが、母は大きく首を横に振り、「ひざの痛みが耐えられなくなって手術が必要になったら東京であんたのお世話になるけど、それまではここで頑張ってみる」と言います。私に遠慮しているのでしょう。東京の家が狭く、母の部屋を用意してあげられない私は、強く勧めることは出来ずに、「そう? でも、いつでも来たくなったら、来てね」と気持ちだけは伝えました。

夜遅く、自宅に戻りました。子供たちがカードを書いてくれていました。

2日間子供たちを世話してくれた夫に感謝しながら、嬉しくも切なかった、私の週末は終わったのでした。

梅干しは昨年母が作って送ってくれたもので、その後、母は肩の痛みがひどいため「もう、梅干しは作らない」宣言をしました。母の梅干しが大好きだった私と夫、娘はその後、大事に大事に食べ、今は残り10粒ほどになっています。

ケースの中の梅干しをしばしながめながら、私は妻を亡くした小説家が書いたエッセイの一節を思い出しました。妻が走り書きしたメモや妻の匂いが残る服を見ると辛い、でも、妻が亡くなってしまった今これらが捨てられないーとなげいたものです。

すると、私の心の中に「この梅干しがなくなるのは本当に辛い。でも、母が元気なうちに食べ切らなければ」という矛盾した気持ちが湧いてきました。冷蔵庫の中にいつまでもある、一粒の梅干しを見ながら塞ぎ込む自分が容易に想像できたからです。

時計を見上げ、家を出る時間となっていたことに気付いた私は気持ちを切り替え、お弁当箱2つをテーブルに並べ、握ったばかりのおにぎりを1つバッグに入れて家を出ました。そして近くのバス停から羽田空港行のバスに乗り込みました。母の様子を見に、札幌に帰省するためです。

母からSOSの電話が来たのはその数日前でした。母は泣いていました。親友が末期がんを宣告されて入院、母の姉も認知症が進んで入院しました。いずれのお見舞いも悲しいものだったらしく、母の気持ちを萎えさせていました。その上に膝の痛みがひどく、日常生活にも支障をきたしていました。

「注射を打ちに病院に行ったら、皆、息子や娘が付き添っている。羨ましい」と、母は珍しく弱音を吐きました。これはかなり落ち込んでいるーと判断し、急きょ新千歳空港行きの便を予約したのです。子供たちの送迎やお弁当作りのない週末の1泊2日。夫に子供たちの世話を頼みました。

母へのお土産に、昆布巻きを作っていきました。母は歯も悪いので、トロトロになるまで煮込みました。取り寄せていた「塩羊かん」もついでに2本バッグに入れました。時間通りに着いた羽田空港で、手続きを済ませて7時半の飛行機で新千歳空港へ。新千歳空港から札幌行きのバスに乗り、実家に着いたのは11時半少し前。ドアツードアで6時間でした。

「お帰り」と迎えた母はとても嬉しそうで、せきを切ったようにしゃべり出しました。曰く、「一人でいると、しゃべらないからねぇ」。ソファには新しい”お友達”が増えていました。「みっちゃん」という名前で、同じように一人暮らしのお友達からのプレゼントだそうです。

みっちゃんは、何も操作しなくても「今日のご機嫌はいかが?」「窓を開けて空気の入れ替えをしましょうよ」「ティータイムの時間ね」などと、時々話しかけてきます。母はそのたびに、楽しそうにみっちゃんに返事をします。

母としばらくおしゃべりをした後、庭の木々の剪定をしました。剪定を終えた後は、ドラッグストアへお使いです。「何か必要なものはない?」と聞くと、資生堂「リバイタル」の栄養クリームと、ヒアルロン酸入りのパックと、「柿渋歯磨き」粉が切れてしまったと言います。

「リバイタルはね、街のマツモトキヨシで30%オフだったんだよ。あそこは化粧品の試供品もくれたし、ポイントも貯められたから良かったんだよ。でもね、あそこは階段を上らなきゃ行けないんだよ。膝が痛すぎて、もう行けない。仕方ないねぇ。気持ちを切り替えるしかないね」

そう嘆く母に、「近所に大きなドラッグストアがあるだけラッキーだよ。お母さん」と励ます私。気分転換をしに街に出かけて、買い物をしたり、食事をしたりするのが母の楽しみでした。それがあまり出来なくなるのは、気分が落ち込む要因の1つかもしれません。1つ1つ出来ないことが増えていき、それを受け止めながら生きる母を見ていると、切なくなりました。

ドラッグストアに行って品物を探しました。すると、なんと、母の栄養クリームが32%オフでした。買い物を済ませ、勇んで帰り「お母さん、32%オフだよ。マツモトキヨシより2%も多く引いてくれるんだよ。良かったね」と報告。気を良くした母は「そうかい?それはいいね。あんたにも1つ買ってあげるよ。肌がかさかさだよ。駄目だよ、少し手入れしないと」と言いながら、箪笥から財布を取り出します。

「いいよ、お母さん」と一旦は断った私。が、母は断固として「駄目だよ。このままだとあんた、しわくちゃになるよ」と譲りません。「肌がかさかさ」と指摘され少し気が弱くなった私は、冗談めかして母に聞きます。

「息子が私にあまり寄り付かないのは、顔のしみ・しわが多いからかな?」

「そうかもしれない」

母は真顔で答えます。その言葉に後押しされ、私は再びドラッグストアに向かったのでした。

夕方は、シシャモの産地「むかわ町」に住む93歳の伯母から電話です。元気に一人暮らしを続ける伯母と話をするのは、母の楽しみの1つなのです。私も電話口に出て伯母と話しました。伯母の声はいつものようにハリがあり、こちらまで元気をもらいます。伯母には4人の娘がいて、近くに住む娘たちが順番に伯母の様子を見に来るようで、今回は母が「娘が来た」と報告する番で、母の声も明るい。

夕食は、私が車を運転して回転ずしに行きました。子供たちを連れて帰省したときに連れて行ってもらう家族連れが多い回転ずしとは別の、母曰く「大人向けの回転ずし」だそうです。店に入るとカウンターが大きな楕円形になっており、その中にいる寿司職人さんが寿司を握り、回転台に寿司を乗せています。美味しいお寿司を食べながら、母とのおしゃべりは尽きませんでした。

帰宅後は、母に勧められ顔のパックをしました。母の日課だと言います。目と鼻と口の部分に穴が開いた白いシートを顔に貼って、2人でテレビを見ました。時間が穏やかに過ぎていきました。夜は父の仏壇がある部屋で布団を並べて寝ました。

翌日もおしゃべりをたくさんして、午後3時に実家を出ました。母は、4、5年前までは車を運転して新千歳空港まで送ってくれました。2、3年前からは空港行きのバスターミナルまでになりました。今年の夏は車は運転せず、そのバスターミナルに向かうバスのバス停まで一緒に歩いてくれました。今回は玄関から地面に降りる階段を下りてくることは出来ず、玄関前で何度も手を振ってくれました。確実に、母の体は衰えてきています。

「冬だけでも、東京に来ない?」と聞きましたが、母は大きく首を横に振り、「ひざの痛みが耐えられなくなって手術が必要になったら東京であんたのお世話になるけど、それまではここで頑張ってみる」と言います。私に遠慮しているのでしょう。東京の家が狭く、母の部屋を用意してあげられない私は、強く勧めることは出来ずに、「そう? でも、いつでも来たくなったら、来てね」と気持ちだけは伝えました。

夜遅く、自宅に戻りました。子供たちがカードを書いてくれていました。

2日間子供たちを世話してくれた夫に感謝しながら、嬉しくも切なかった、私の週末は終わったのでした。

2017年10月21日土曜日

娘の感性

あるころから、娘をあまり叱らなくなっています。小さいころは、「きちんとした女の子に」と願っていたことから、ずいぶん厳しくしつけました。が、あまり効果がないのと、厳しくし過ぎると娘の感性を潰してしまうのではないか、と思うようになったことで、うるさく言わなくなりました。

週末に娘にお風呂掃除を頼みました。ずいぶん時間がかかっているなぁとのぞいてみると、傘を差して壁を洗っていました。お気に入りの歌を歌いながら、楽しそうに洗っていました。

「壁の上のほうを洗うと、水滴がぽつぽつ落ちてくるんだもん」と娘。世の中広しと言えども、傘を差しながらお風呂掃除をする人はいないでしょう。こういう時、家事を娘に教えなければならない母親はどうコメントすべきなのでしょうか?

「傘を差しながらなんて、お風呂掃除をするものではありません」

それこそ、素っ頓狂な注意です。娘の後ろ姿を見ながら、私は自問自答します。

「そもそも、傘を差しながらお風呂場を洗うのはおかしいの?」

「もしかしたら、傘を差しながらお風呂掃除をする人がいるかもしれない」

「私では絶対に思い付かない、こんな意外性のある行動を取れる娘は結構すごいのではないか?」

「こんな素敵な感性を持つ娘を注意してばっかりなんて、親として間違っているよ」、などなど。

結局は、「楽しそうだね。ありがとう」と言いました。娘はにっこり笑って「どういたしまして」と答えました。こうして、親としての私はユニークな娘に日々鍛えられ、教えられています。子育ては、面白い。

週末に娘にお風呂掃除を頼みました。ずいぶん時間がかかっているなぁとのぞいてみると、傘を差して壁を洗っていました。お気に入りの歌を歌いながら、楽しそうに洗っていました。

「壁の上のほうを洗うと、水滴がぽつぽつ落ちてくるんだもん」と娘。世の中広しと言えども、傘を差しながらお風呂掃除をする人はいないでしょう。こういう時、家事を娘に教えなければならない母親はどうコメントすべきなのでしょうか?

「傘を差しながらなんて、お風呂掃除をするものではありません」

それこそ、素っ頓狂な注意です。娘の後ろ姿を見ながら、私は自問自答します。

「そもそも、傘を差しながらお風呂場を洗うのはおかしいの?」

「もしかしたら、傘を差しながらお風呂掃除をする人がいるかもしれない」

「私では絶対に思い付かない、こんな意外性のある行動を取れる娘は結構すごいのではないか?」

「こんな素敵な感性を持つ娘を注意してばっかりなんて、親として間違っているよ」、などなど。

結局は、「楽しそうだね。ありがとう」と言いました。娘はにっこり笑って「どういたしまして」と答えました。こうして、親としての私はユニークな娘に日々鍛えられ、教えられています。子育ては、面白い。

2017年10月13日金曜日

再び、厚生労働省に

先日、厚生労働省を訪れました。今夏、フリーランス記者として仕事を再開し、記事に必要な審議会を取材するために行きました。

受付で身分証明書を提示して、通行証をもらい、省内に入りました。エレベーターに乗り、目的の場所である22階のボタンを押してから、案内板を見てまず探したのは「記者クラブ」でした。すっかり忘れていましたが、9階にありました。

私が新聞社を辞めたのは13年前。厚生労働省記者クラブに席を置き、取材・執筆をしていた日々が鮮やかに脳裏に蘇りました。同省を担当した2年間は、記者生活で最も充実していたときでした。

「中央」で取材することは、地方紙の記者として医療・社会保障問題を取材していた私にとって、大きな目標でした。所属部長との面談があるたびに、「政策決定の場で取材させてください!」と訴え続け、ようやく希望がかなって2001年東京支社に転勤、間もなく厚生労働省担当となりました。

取材は難しいことも多く、時間に追われる日々でしたが、医療・社会保障問題は奥が深く、やりがいがありました。記者を10人近く配置する全国紙やNHKと違い、地方紙や民放テレビが記者クラブに配置する記者の数は1人か2人。それぞれが独自の視点で記事を書く中、協力し合いました。しかし、担当して1年ほどで、私は胃痛や背中の痛みなどに悩まされるようになります。無理をして仕事を続け、2003年血液がん「悪性リンパ腫」と診断されました。ステージは最も悪いⅣ期。私は38歳、既婚で子供はいませんでした。

築地にある国立がんセンター(現・国立がん研究センター)で、2週間おきに6回の抗がん剤治療を受けました。最初の2回は入院して行い、3回目から通院で行いました。そして、私は3回目の抗がん剤治療を終えた後に、仕事に復帰しました。残り3回の治療は、取材日程をやりくりしてできると判断したのです。

治療で髪が全部抜けましたが、明るい髪色のかつらをかぶって記者クラブに戻りました。しかし、気力で職場復帰したものの、抗がん剤治療中の仕事は、簡単ではありませんでした。

あるときは、全身の倦怠感から電車に乗っていることができず、途中、電車を降りてホームのベンチに座って休み、また数駅乗っては降りてベンチで休むーを繰り返しながら、取材先に向かいました。

政党取材で、記者たちが会議室の中からドア越しに漏れ聞こえる議員らの言葉を聞き取るために耳をつけてメモを取る「壁耳」。壁に耳をつけて聞いている最中に吐き気をもよおし、トイレに駆け込み、何度も嘔吐しました。

取材中に集中できず、厚生労働省を飛び出してタクシーをひろい、国立がんセンターに行ったこともあります。医師には会えないので、顔見知りの看護師に「取材をしていて、話に集中できないんです。ところどころ、抜けてしまうんです。抗がん剤が脳に作用することはあるんですか?」と迫りました。

「普通、人は大病をすると人生の尊さ、家族のありがたさに気付くけど、君は全く気が付かなかった。治療前も治療中も治療後も、仕事の話しかしなかった」

そう振り返るのは、治療中、私を支え続けてくれた夫です。私は、焦っていました。必死に働いてやっと手にしたやりがいのある担当です。一日でも早く現場復帰をしなければーという気持ちしかありませんでした。

私はいわゆる「仕事人間」でした。でも、優秀な記者だから仕事人間だったわけではありません。凡庸な記者だったからこそ、体調が悪くても、抗がん剤治療の途中でも、仕事に戻らなければ、遅れをとってしまうと考えたのです。当時、女性記者が少なかった中、機会を与えてくれた会社に対して、その期待と給料に見合う分の仕事をしなければ、と焦っていたのです。私は1986年に施行された男女雇用機会均等法の第1世代で、いわゆる「総合職」として採用され、男性と同等の仕事と給料を保証された社員でした。ですので、気負いもあったと思います。

復帰後は、他紙や民放テレビの記者に助けられました。政党の取材で、カメラマンや記者でごった返す中、片手でレコーダーを政治家に向け、片手でかつらを押さえながら「かつらが取れる~」と叫ぶと、民放テレビの女性記者が「私が押さえてあげるわ~」と言ってくれ、皆で大笑いしたこともありました。厚生労働省の一階にベンチがありました。そこには時折、所属部長が私の様子を見に来てくれました。抗がん剤治療中の記者が職場復帰してくるなど、管理面で大変だったと思います。それでも、「無理するなよ」と言って、励ましてくれました。

時間は少しかかりましたが、集中力は戻り、治療前と同等の仕事ができるようになりました。そして、体調が安定し、髪の毛がびっしりと頭を覆ったころ、私は妊娠をしました。39歳でした。抗がん剤治療後の妊娠で私の心は揺れました。

私は「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざに得心していました。どうしても手に入れたいものがある場合は同等に大切なものを手放さなければならないことを十分分かっていた年齢でした。そして、抗がん剤治療後の39歳という年齢で、妊娠しながら記者としての仕事を続けるべきか否かを、想定される結末4つをノートに書き出し、考えました。

1)仕事を続けて、無事出産

2)仕事を続けて、流産

3)仕事を辞めて、無事出産

4)仕事を辞めて、流産

1)は奇跡に近い。2)は、耐え難いほどの後悔となるだろう。3)、4)の決断は納得できる。

そして、私は将来後悔しない決断をしました。

しかし、安定期に入り気が緩んだ私は、産後にフリーランス記者として働こうと、週1回2時間、大学の主催する医療問題研究会に「医療ジャーナリスト」として参加しました。赤ちゃんを無事産むために後ろ髪を引かれる思いで仕事を辞めたにもかかわらず、仕事への執着を捨てられなかったのです。

妊娠8か月目で全く予期せぬことが起こり私は緊急入院し、一か月後に緊急帝王切開で娘を出産しました。この予期せぬことは、まだ、ブログで書く心の準備ができていませんので、ここでは書きません。が、私はこのことから、細い糸で仕事につなげようとしてしまったことを深く後悔し、出産後数年間、ふさぎ込む日々を送ることになるのです。その精神的な落ち込みが、血液がんの再発、再々発、そして、2つの血液の難病を引き寄せる一因となったのかもしれません。

深い後悔の気持ちから、仕事にはもう戻るまいと決意して、ずいぶん経ちました。が、病気を克服し、二人目の子どもを出産し、50代になり、仕事を辞めてから干支が一回りして、私は残りの人生で何ができるかを考える時期になりました。そして、仕事を続けたいという執着心からも、仕事を望んだことで起こってしまった結果に対する罪悪感からも自由になり、やはり、取材をして記事を書きたいという気持ちに素直に従おうと思えるようになりました。

13年ぶりの厚生労働省は少しセキュリティーが厳しくなった以外はあまり変わっていませんでした。審議会の部屋に入ると、あのときと同様、審議委員らのテーブルには分厚い資料が並べられ、テレビ局のカメラマンがいて、記者たちも壁側に並べられた椅子に座っていました。変わったのは、カメラマンや記者たちが私よりずっと年下になっていることと、配布資料の字は小さ過ぎ、バッグから取り出した老眼鏡をかけなければ読めなくなっていたことです。

老眼鏡をかけて資料を読む自分に苦笑したものの、吹っ切れた気持ちになりました。 「私は、ここからまた、再スタートを切るんだ」という覚悟が芽生えました。フリーランスの記者として仕事をするために、私は一度厚生労働省に帰る必要があったのだと思います。あれほど執着した、新聞記者としての仕事を過去のものとして整理して、一歩前に出るために、予期せぬ病気にかかってしまい去らなければならなかった場所に立ち返る必要があったのです。

取材を終え、エレベーターで一階に降りました。そして、通行証を受け付けに戻し、外に出ました。いま一度そびえ立つビルを見上げ、「厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare」と書かれた案内版の前で自撮りし、夫にメールで送りました。夫は、私が仕事を手放さなければならなかった悔しさを誰よりも分かってくれる人です。そして、私が仕事に戻ることを誰よりも望み、応援しれくれる人です。私は、こうメッセージを添えました。

「ここに、戻ってきたわ」と。

半休を取り、幼稚園年長の息子の世話をしてくれていた夫からは、「やったね!」という返信がありました。

私は、すがすがしい気持ちで霞が関を去りました。これから何度となく、そこに足を運ぶでしょう。そのときは、もう特別な気持ちを抱かず、取材が出来ると思います。この特別な日のことをブログに記し、私はまた一歩前に進みたいと思います。

受付で身分証明書を提示して、通行証をもらい、省内に入りました。エレベーターに乗り、目的の場所である22階のボタンを押してから、案内板を見てまず探したのは「記者クラブ」でした。すっかり忘れていましたが、9階にありました。

私が新聞社を辞めたのは13年前。厚生労働省記者クラブに席を置き、取材・執筆をしていた日々が鮮やかに脳裏に蘇りました。同省を担当した2年間は、記者生活で最も充実していたときでした。

「中央」で取材することは、地方紙の記者として医療・社会保障問題を取材していた私にとって、大きな目標でした。所属部長との面談があるたびに、「政策決定の場で取材させてください!」と訴え続け、ようやく希望がかなって2001年東京支社に転勤、間もなく厚生労働省担当となりました。

取材は難しいことも多く、時間に追われる日々でしたが、医療・社会保障問題は奥が深く、やりがいがありました。記者を10人近く配置する全国紙やNHKと違い、地方紙や民放テレビが記者クラブに配置する記者の数は1人か2人。それぞれが独自の視点で記事を書く中、協力し合いました。しかし、担当して1年ほどで、私は胃痛や背中の痛みなどに悩まされるようになります。無理をして仕事を続け、2003年血液がん「悪性リンパ腫」と診断されました。ステージは最も悪いⅣ期。私は38歳、既婚で子供はいませんでした。

築地にある国立がんセンター(現・国立がん研究センター)で、2週間おきに6回の抗がん剤治療を受けました。最初の2回は入院して行い、3回目から通院で行いました。そして、私は3回目の抗がん剤治療を終えた後に、仕事に復帰しました。残り3回の治療は、取材日程をやりくりしてできると判断したのです。

治療で髪が全部抜けましたが、明るい髪色のかつらをかぶって記者クラブに戻りました。しかし、気力で職場復帰したものの、抗がん剤治療中の仕事は、簡単ではありませんでした。

あるときは、全身の倦怠感から電車に乗っていることができず、途中、電車を降りてホームのベンチに座って休み、また数駅乗っては降りてベンチで休むーを繰り返しながら、取材先に向かいました。

政党取材で、記者たちが会議室の中からドア越しに漏れ聞こえる議員らの言葉を聞き取るために耳をつけてメモを取る「壁耳」。壁に耳をつけて聞いている最中に吐き気をもよおし、トイレに駆け込み、何度も嘔吐しました。

取材中に集中できず、厚生労働省を飛び出してタクシーをひろい、国立がんセンターに行ったこともあります。医師には会えないので、顔見知りの看護師に「取材をしていて、話に集中できないんです。ところどころ、抜けてしまうんです。抗がん剤が脳に作用することはあるんですか?」と迫りました。

「普通、人は大病をすると人生の尊さ、家族のありがたさに気付くけど、君は全く気が付かなかった。治療前も治療中も治療後も、仕事の話しかしなかった」

そう振り返るのは、治療中、私を支え続けてくれた夫です。私は、焦っていました。必死に働いてやっと手にしたやりがいのある担当です。一日でも早く現場復帰をしなければーという気持ちしかありませんでした。

私はいわゆる「仕事人間」でした。でも、優秀な記者だから仕事人間だったわけではありません。凡庸な記者だったからこそ、体調が悪くても、抗がん剤治療の途中でも、仕事に戻らなければ、遅れをとってしまうと考えたのです。当時、女性記者が少なかった中、機会を与えてくれた会社に対して、その期待と給料に見合う分の仕事をしなければ、と焦っていたのです。私は1986年に施行された男女雇用機会均等法の第1世代で、いわゆる「総合職」として採用され、男性と同等の仕事と給料を保証された社員でした。ですので、気負いもあったと思います。

復帰後は、他紙や民放テレビの記者に助けられました。政党の取材で、カメラマンや記者でごった返す中、片手でレコーダーを政治家に向け、片手でかつらを押さえながら「かつらが取れる~」と叫ぶと、民放テレビの女性記者が「私が押さえてあげるわ~」と言ってくれ、皆で大笑いしたこともありました。厚生労働省の一階にベンチがありました。そこには時折、所属部長が私の様子を見に来てくれました。抗がん剤治療中の記者が職場復帰してくるなど、管理面で大変だったと思います。それでも、「無理するなよ」と言って、励ましてくれました。

時間は少しかかりましたが、集中力は戻り、治療前と同等の仕事ができるようになりました。そして、体調が安定し、髪の毛がびっしりと頭を覆ったころ、私は妊娠をしました。39歳でした。抗がん剤治療後の妊娠で私の心は揺れました。

私は「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざに得心していました。どうしても手に入れたいものがある場合は同等に大切なものを手放さなければならないことを十分分かっていた年齢でした。そして、抗がん剤治療後の39歳という年齢で、妊娠しながら記者としての仕事を続けるべきか否かを、想定される結末4つをノートに書き出し、考えました。

1)仕事を続けて、無事出産

2)仕事を続けて、流産

3)仕事を辞めて、無事出産

4)仕事を辞めて、流産

1)は奇跡に近い。2)は、耐え難いほどの後悔となるだろう。3)、4)の決断は納得できる。

そして、私は将来後悔しない決断をしました。

しかし、安定期に入り気が緩んだ私は、産後にフリーランス記者として働こうと、週1回2時間、大学の主催する医療問題研究会に「医療ジャーナリスト」として参加しました。赤ちゃんを無事産むために後ろ髪を引かれる思いで仕事を辞めたにもかかわらず、仕事への執着を捨てられなかったのです。

妊娠8か月目で全く予期せぬことが起こり私は緊急入院し、一か月後に緊急帝王切開で娘を出産しました。この予期せぬことは、まだ、ブログで書く心の準備ができていませんので、ここでは書きません。が、私はこのことから、細い糸で仕事につなげようとしてしまったことを深く後悔し、出産後数年間、ふさぎ込む日々を送ることになるのです。その精神的な落ち込みが、血液がんの再発、再々発、そして、2つの血液の難病を引き寄せる一因となったのかもしれません。

深い後悔の気持ちから、仕事にはもう戻るまいと決意して、ずいぶん経ちました。が、病気を克服し、二人目の子どもを出産し、50代になり、仕事を辞めてから干支が一回りして、私は残りの人生で何ができるかを考える時期になりました。そして、仕事を続けたいという執着心からも、仕事を望んだことで起こってしまった結果に対する罪悪感からも自由になり、やはり、取材をして記事を書きたいという気持ちに素直に従おうと思えるようになりました。

13年ぶりの厚生労働省は少しセキュリティーが厳しくなった以外はあまり変わっていませんでした。審議会の部屋に入ると、あのときと同様、審議委員らのテーブルには分厚い資料が並べられ、テレビ局のカメラマンがいて、記者たちも壁側に並べられた椅子に座っていました。変わったのは、カメラマンや記者たちが私よりずっと年下になっていることと、配布資料の字は小さ過ぎ、バッグから取り出した老眼鏡をかけなければ読めなくなっていたことです。

老眼鏡をかけて資料を読む自分に苦笑したものの、吹っ切れた気持ちになりました。 「私は、ここからまた、再スタートを切るんだ」という覚悟が芽生えました。フリーランスの記者として仕事をするために、私は一度厚生労働省に帰る必要があったのだと思います。あれほど執着した、新聞記者としての仕事を過去のものとして整理して、一歩前に出るために、予期せぬ病気にかかってしまい去らなければならなかった場所に立ち返る必要があったのです。

取材を終え、エレベーターで一階に降りました。そして、通行証を受け付けに戻し、外に出ました。いま一度そびえ立つビルを見上げ、「厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare」と書かれた案内版の前で自撮りし、夫にメールで送りました。夫は、私が仕事を手放さなければならなかった悔しさを誰よりも分かってくれる人です。そして、私が仕事に戻ることを誰よりも望み、応援しれくれる人です。私は、こうメッセージを添えました。

「ここに、戻ってきたわ」と。

半休を取り、幼稚園年長の息子の世話をしてくれていた夫からは、「やったね!」という返信がありました。

私は、すがすがしい気持ちで霞が関を去りました。これから何度となく、そこに足を運ぶでしょう。そのときは、もう特別な気持ちを抱かず、取材が出来ると思います。この特別な日のことをブログに記し、私はまた一歩前に進みたいと思います。

2017年9月24日日曜日

娘の良いところ

「一緒にお風呂に入ろう」

休日の朝、息子を誘いました。母親からすっかり”自立”してしまった6歳(幼稚園年長)の息子は「ダディと入る」と言い、来てくれません。

「そうかぁ、ママ寂しいなぁ」とつぶやきながらお風呂場へ。すると、中1の娘が息子に言い聞かせる声が聞こえました。

「せっかく、ママが誘ってくれたんだから、一緒に入ったら?」

「僕、今日はダディと入るんだ」

と言い張る息子の声が聞こえます。

「ああ、もう一緒に寝ることも、お風呂に入ることも、なかなか出来なくなるんだなぁ」

じわじわと寂しさが込み上げてきました。湯船につかって、6年間の息子との楽しい日々を振り返ると、涙がこぼれました。すると、突然、お風呂場のドアが開き、娘が入ってきたのです。

「ママ、一緒にお風呂入ろう!」

いつものように、元気一杯です。私は、息子がお友達に「一緒にあ・そ・ぼ!」と誘われたときに使う「い・い・よ!」で、娘の誘いに答えます。

体を洗った娘が、バスタブに入ってきます。大人と大人サイズの子供が入るには、バスタブは狭過ぎましたが、何とか収まりました。「泣いていることを感付かれたらどうしよう」と思った矢先、娘がこう聞きました。

「ママ、泣いているの?」

私は正直に答えました。

「うん、子供がすっかり大きくなってしまって、ママと一緒にお風呂に入りたがらなくなって寂しいなと思ったの」。すると、娘がにこりと笑って言いました。

「いいじゃん、上の子がママと一緒にお風呂に入りたがっているんだから」

その言葉を聞いて、私は反省しました。なぜ、「一緒にお風呂に入ろう」と娘に声を掛けなかったのか、と。すっかり大きくなってしまった娘をお風呂に誘うことは、しなくなっていました。娘はもしかしたら、そう声を掛けてほしかったのかもしれません。

でも、娘は自分には声を掛けてくれなくても、すねることなく、母親の気持ちに寄り添おうとしてくれました。息子に断られた私を、可哀そうだと思ってくれたのかもしれません。娘には、そんな優しさがあります。そして、私はいつも、後からそのことに気付くのです。

午後、夫と息子と一緒に散歩に出かけた娘は、私に野花を摘んできてくれました。小さなころからよく、野花を摘んでくれたり、住宅の木々から道に落ちた花を拾ってきてくれたりしました。そんなさりげないプレゼントを、今でも時折してくれます。

人の気持ちに寄り添い、人にさりげない優しさを示すことが出来る。それが、娘の一番素敵なところです。それを大切にしようと思った一日でした。

休日の朝、息子を誘いました。母親からすっかり”自立”してしまった6歳(幼稚園年長)の息子は「ダディと入る」と言い、来てくれません。

「そうかぁ、ママ寂しいなぁ」とつぶやきながらお風呂場へ。すると、中1の娘が息子に言い聞かせる声が聞こえました。

「せっかく、ママが誘ってくれたんだから、一緒に入ったら?」

「僕、今日はダディと入るんだ」

と言い張る息子の声が聞こえます。

「ああ、もう一緒に寝ることも、お風呂に入ることも、なかなか出来なくなるんだなぁ」

じわじわと寂しさが込み上げてきました。湯船につかって、6年間の息子との楽しい日々を振り返ると、涙がこぼれました。すると、突然、お風呂場のドアが開き、娘が入ってきたのです。

「ママ、一緒にお風呂入ろう!」

いつものように、元気一杯です。私は、息子がお友達に「一緒にあ・そ・ぼ!」と誘われたときに使う「い・い・よ!」で、娘の誘いに答えます。

体を洗った娘が、バスタブに入ってきます。大人と大人サイズの子供が入るには、バスタブは狭過ぎましたが、何とか収まりました。「泣いていることを感付かれたらどうしよう」と思った矢先、娘がこう聞きました。

「ママ、泣いているの?」

私は正直に答えました。

「うん、子供がすっかり大きくなってしまって、ママと一緒にお風呂に入りたがらなくなって寂しいなと思ったの」。すると、娘がにこりと笑って言いました。

「いいじゃん、上の子がママと一緒にお風呂に入りたがっているんだから」

その言葉を聞いて、私は反省しました。なぜ、「一緒にお風呂に入ろう」と娘に声を掛けなかったのか、と。すっかり大きくなってしまった娘をお風呂に誘うことは、しなくなっていました。娘はもしかしたら、そう声を掛けてほしかったのかもしれません。

でも、娘は自分には声を掛けてくれなくても、すねることなく、母親の気持ちに寄り添おうとしてくれました。息子に断られた私を、可哀そうだと思ってくれたのかもしれません。娘には、そんな優しさがあります。そして、私はいつも、後からそのことに気付くのです。

午後、夫と息子と一緒に散歩に出かけた娘は、私に野花を摘んできてくれました。小さなころからよく、野花を摘んでくれたり、住宅の木々から道に落ちた花を拾ってきてくれたりしました。そんなさりげないプレゼントを、今でも時折してくれます。

人の気持ちに寄り添い、人にさりげない優しさを示すことが出来る。それが、娘の一番素敵なところです。それを大切にしようと思った一日でした。

2017年9月17日日曜日

「私、子供なんですけど」

26cmのスニーカーが小さくなった中1の娘に、夫が「男女兼用」の26・5cmのスニーカーを探して買ってきてくれました。「男性用でいいんじゃない?」と言う私に対し、夫は「そんなの、可哀そうだ。探せば、女性用もあるはずだよ」と言い張り、職場にほど近いスポーツ用品店で見つけてきたのです。

どんなに大きくなっても、娘は夫にとって、「Daddy's Little Girl(ダディの小さな娘)」なのでしょう。仕事の合間を縫って探したスニーカーは、学校帰りの娘が夫と待ち合わせて試着。色も履き心地も丁度良かったらしく、娘は大層喜んで夫と帰宅しました。

さて、小さくなった、26cmのスニーカー2足をどうしようかと考えた私。あまり履いていないため、まだまだ、新しい。捨てるのは忍びないので、横浜そごうの子供靴売り場に持っていくことにしました。そごう・西武では、不用な子供靴を引き取り、ザンビアの子供たちに送っているのです。靴1足につき、500円のクーポン券を配布しています。このクーポン券は次回、子供用品売り場で5000円以上の商品を購入する場合に利用できるのです。5000円以上の買い物はあまりしないので、クーポン券を使うことはほとんどありませんが、これまで何度も娘と息子の靴を持っていきました。自分の子供たちの靴が、役に立っていると思うと嬉しいのです。

しかし、今回はこれまでのように、すんなりと持っていくことは出来ませんでした。26cmの靴を子供靴として引き取ってくれるかどうか、分からなかったからです。私は「ザンビアなら、26cmの靴を履く子供がいるはず」と想像しました。一応、売り場に電話をして確認しました。売り場の店員さんは「そうですか、26cmですか。お子さんが履いているのですよね?」と念を押しました。その子供靴売り場では、25・5cmの娘の革靴を買ったことがあります。私は遠慮がちに「ええ、足は大きいですけど、子供が履いているんです」と答えました。店員さんは明るく、「大丈夫です」と答えてくれました。

26cmのスニーカー2足と、息子の19センチのスニーカー1足を持って、娘が「お使い」として横浜そごうに行きました。帰宅後、娘は靴を渡すときの一部始終を楽しそうに話してくれました。

子供靴売り場の靴引き取りコーナーで、娘が袋から靴を出した途端、店員さんは「取り扱うのは、子供靴なんです」と言ったそうです。そこで娘はすかさず真顔でこう答えたといいます。

「私、子供なんですけど・・・」

娘はいつまでも子供でいたい、と願っている子です。自分は子供なんだ、と主張する身長165cm超・足26・5cmの女子に、「あなたの靴は子供靴ではないです」と言えるほど、度胸のある店員さんはいないでしょう。その店員さんは、カウンター越しに娘の足元をのぞき込み、「そうですか」と答え、3足を引き取ってくれたそうです。そして、500円クーポンも3枚くれたそうです。

娘は「かんしゃじょう」をもらってきました。「ありがとう。みんながくれたくつで学校に行けるよ」というメッセージと、ザンビアの子供たちが靴を履いて楽しそうにサッカーをしている写真が載っているものです。私はこれまでもらったことがないので、店員さんもきっと娘に対して好感を持ってくれたのでしょう。

私と娘は、この感謝状を見ながら、ザンビアの子供たちがスニーカーを履いて学校に行ったり遊んだりする様子を想像し、とても幸せな気分になりました。そして私は、娘を子供として扱ってくれた、横浜そごうの子供靴売り場の店員さんに、心の中でお礼を言ったのでした。

どんなに大きくなっても、娘は夫にとって、「Daddy's Little Girl(ダディの小さな娘)」なのでしょう。仕事の合間を縫って探したスニーカーは、学校帰りの娘が夫と待ち合わせて試着。色も履き心地も丁度良かったらしく、娘は大層喜んで夫と帰宅しました。

さて、小さくなった、26cmのスニーカー2足をどうしようかと考えた私。あまり履いていないため、まだまだ、新しい。捨てるのは忍びないので、横浜そごうの子供靴売り場に持っていくことにしました。そごう・西武では、不用な子供靴を引き取り、ザンビアの子供たちに送っているのです。靴1足につき、500円のクーポン券を配布しています。このクーポン券は次回、子供用品売り場で5000円以上の商品を購入する場合に利用できるのです。5000円以上の買い物はあまりしないので、クーポン券を使うことはほとんどありませんが、これまで何度も娘と息子の靴を持っていきました。自分の子供たちの靴が、役に立っていると思うと嬉しいのです。

しかし、今回はこれまでのように、すんなりと持っていくことは出来ませんでした。26cmの靴を子供靴として引き取ってくれるかどうか、分からなかったからです。私は「ザンビアなら、26cmの靴を履く子供がいるはず」と想像しました。一応、売り場に電話をして確認しました。売り場の店員さんは「そうですか、26cmですか。お子さんが履いているのですよね?」と念を押しました。その子供靴売り場では、25・5cmの娘の革靴を買ったことがあります。私は遠慮がちに「ええ、足は大きいですけど、子供が履いているんです」と答えました。店員さんは明るく、「大丈夫です」と答えてくれました。

26cmのスニーカー2足と、息子の19センチのスニーカー1足を持って、娘が「お使い」として横浜そごうに行きました。帰宅後、娘は靴を渡すときの一部始終を楽しそうに話してくれました。

子供靴売り場の靴引き取りコーナーで、娘が袋から靴を出した途端、店員さんは「取り扱うのは、子供靴なんです」と言ったそうです。そこで娘はすかさず真顔でこう答えたといいます。

「私、子供なんですけど・・・」

娘はいつまでも子供でいたい、と願っている子です。自分は子供なんだ、と主張する身長165cm超・足26・5cmの女子に、「あなたの靴は子供靴ではないです」と言えるほど、度胸のある店員さんはいないでしょう。その店員さんは、カウンター越しに娘の足元をのぞき込み、「そうですか」と答え、3足を引き取ってくれたそうです。そして、500円クーポンも3枚くれたそうです。

娘は「かんしゃじょう」をもらってきました。「ありがとう。みんながくれたくつで学校に行けるよ」というメッセージと、ザンビアの子供たちが靴を履いて楽しそうにサッカーをしている写真が載っているものです。私はこれまでもらったことがないので、店員さんもきっと娘に対して好感を持ってくれたのでしょう。

私と娘は、この感謝状を見ながら、ザンビアの子供たちがスニーカーを履いて学校に行ったり遊んだりする様子を想像し、とても幸せな気分になりました。そして私は、娘を子供として扱ってくれた、横浜そごうの子供靴売り場の店員さんに、心の中でお礼を言ったのでした。

2017年9月11日月曜日

母の麦わら帽子

朝、子供たちと夫を送り出し、洗濯をしようと娘の部屋に丸まっている服やタオルを取りに行ったとき、ベッド横のフックにかかっている麦わら帽子が目に留まりました。朝晩に秋の気配を感じるようになった今日このごろ、「今年の夏も終わってしまったのだな」と、娘中1、息子幼稚園年長の夏休みが終わってしまったことを少し寂しく思いました。

「そろそろ、衣替えも始めなければ」とその麦わら帽子を手に取り仕舞おうとしたとき、ふと母の麦わら帽子を思い出しました。

今年の夏は来年傘寿(80歳)を迎える母のために、家族旅行を計画していました。行き先はオーストリアとハンガリー。膝に慢性的な痛みがあり、歩行がゆっくりな母も楽しめるような、ゆったりとした12日間の日程を組みました。が、旅行の2週間前、母から電話があり、「旅行はいけない」との知らせがあったのです。歩行が困難なほど膝が痛くなったのが理由でした。残念でしたが、旅行はキャンセルしました。

その後、お盆に子供たちを連れて帰りました。母は、前回帰省した春よりもずっと歩行がゆっくりとなり、ゴミ捨てや買い物も休み休みとなっていました。昨年の夏と比べると、出来ないことも増えていました。今年は、毎年お弁当を持って行く公園へも、大通りビアガーデンへも、一緒に行きませんでした。「3人で行っておいで」と言い、ついてきませんでした。

しかし、母はいつものように私たちを楽しませようと、盛りだくさんの計画を立ててくれていました。劇団四季の「ライオンキング」のチケット(北海道四季劇場で上演)をプレゼントしてくれました。毎年恒例の、温泉が併設された大型プールや、定山渓温泉にも連れて行ってくれました。昨年と変わったのは、母ではなく、私が運転したということです。

定山渓温泉に行くとき、母は新しい麦わら帽子をかぶりました。横に黒いサングラスの飾りがついた素敵な麦わら帽子でした。

「これね、旅行に行く前に買ったの。素敵でしょ」。おしゃれな母がオーストリア旅行を楽しみにしていたことが、伝わってきました。切なくなりました。

「残念だったけど、仕方ないね。こうやって、少しずつ少しずつ、出来ないことが増えるんだから」と母はため息をつきました。でも、気持ちを奮い立たせるように、「国内旅行だったら行けるかもしれない。それを楽しみに生きよう」と話します。母はどんなに辛いことがあっても、良い面を見つけ、希望を持ち、前向きに生きてきたのです。

私も元気に、「いいねぇ、お母さん。京都や北陸に行きたいと言っていたもんね。また、計画立てようね」と答えました。

ホテルで、母と私、子供たちでゆったりと温泉につかった後、部屋に戻りました。途中、「●●様 傘寿お祝いの会」という札が部屋の入り口の横にかかっているのが目に留まりました。女性の名前でした。子供たちや孫たちが集まり、おばあちゃんを囲んで和やかに食事をし、歓談している様子が目に浮かびました。「海外旅行なんて無理をせず、こういう負担の少ないお祝いを計画すれば良かった」と後悔しました。

長く膝の痛みに耐えてきた母には今回、手術を勧めました。「子供たちが小さいから私が札幌に介護に来るのは難しいけど、お母さんに東京に来てもらって、東京の病院で手術してもらうと私もお世話が出来るよ。札幌には北大病院とか良い病院があるけど、東京も良い病院がたくさんあるんだよ」と説得しました。が、母は今のところ「痛いのをだましだまし、暮らしていたほうが良い」といいます。

雪の多い冬の札幌での暮らしは大変ですので、「せめて冬だけでも、東京に来ない?」とも聞いてみました。私たちの家は手狭で母の部屋を用意することは出来ず、娘の部屋に2段ベッドを入れて、母が東京に来るときはその下のベッドに寝てもらっています。窮屈ではありますが、可愛がっている孫娘とおしゃべりしながら眠りにつくのは、母の楽しみの一つになっています。

母は 「ありがとう。でも、家を空けるのはねぇ。ここは私のお城だからねぇ。まずは、雪かきをしてくれる人を探してみる」と首を縦に振りません。

札幌にはこれから、気持ちの良い秋がやって来て、そして、その後に厳しい冬がやってきます。母には何とかこの冬を乗り切ってもらいたい。そして来年、暖かくなったら、箱根か伊豆の温泉旅行に連れていこう、と思っています。

「そろそろ、衣替えも始めなければ」とその麦わら帽子を手に取り仕舞おうとしたとき、ふと母の麦わら帽子を思い出しました。

今年の夏は来年傘寿(80歳)を迎える母のために、家族旅行を計画していました。行き先はオーストリアとハンガリー。膝に慢性的な痛みがあり、歩行がゆっくりな母も楽しめるような、ゆったりとした12日間の日程を組みました。が、旅行の2週間前、母から電話があり、「旅行はいけない」との知らせがあったのです。歩行が困難なほど膝が痛くなったのが理由でした。残念でしたが、旅行はキャンセルしました。

その後、お盆に子供たちを連れて帰りました。母は、前回帰省した春よりもずっと歩行がゆっくりとなり、ゴミ捨てや買い物も休み休みとなっていました。昨年の夏と比べると、出来ないことも増えていました。今年は、毎年お弁当を持って行く公園へも、大通りビアガーデンへも、一緒に行きませんでした。「3人で行っておいで」と言い、ついてきませんでした。

しかし、母はいつものように私たちを楽しませようと、盛りだくさんの計画を立ててくれていました。劇団四季の「ライオンキング」のチケット(北海道四季劇場で上演)をプレゼントしてくれました。毎年恒例の、温泉が併設された大型プールや、定山渓温泉にも連れて行ってくれました。昨年と変わったのは、母ではなく、私が運転したということです。

定山渓温泉に行くとき、母は新しい麦わら帽子をかぶりました。横に黒いサングラスの飾りがついた素敵な麦わら帽子でした。

「これね、旅行に行く前に買ったの。素敵でしょ」。おしゃれな母がオーストリア旅行を楽しみにしていたことが、伝わってきました。切なくなりました。

「残念だったけど、仕方ないね。こうやって、少しずつ少しずつ、出来ないことが増えるんだから」と母はため息をつきました。でも、気持ちを奮い立たせるように、「国内旅行だったら行けるかもしれない。それを楽しみに生きよう」と話します。母はどんなに辛いことがあっても、良い面を見つけ、希望を持ち、前向きに生きてきたのです。

私も元気に、「いいねぇ、お母さん。京都や北陸に行きたいと言っていたもんね。また、計画立てようね」と答えました。

ホテルで、母と私、子供たちでゆったりと温泉につかった後、部屋に戻りました。途中、「●●様 傘寿お祝いの会」という札が部屋の入り口の横にかかっているのが目に留まりました。女性の名前でした。子供たちや孫たちが集まり、おばあちゃんを囲んで和やかに食事をし、歓談している様子が目に浮かびました。「海外旅行なんて無理をせず、こういう負担の少ないお祝いを計画すれば良かった」と後悔しました。

長く膝の痛みに耐えてきた母には今回、手術を勧めました。「子供たちが小さいから私が札幌に介護に来るのは難しいけど、お母さんに東京に来てもらって、東京の病院で手術してもらうと私もお世話が出来るよ。札幌には北大病院とか良い病院があるけど、東京も良い病院がたくさんあるんだよ」と説得しました。が、母は今のところ「痛いのをだましだまし、暮らしていたほうが良い」といいます。

雪の多い冬の札幌での暮らしは大変ですので、「せめて冬だけでも、東京に来ない?」とも聞いてみました。私たちの家は手狭で母の部屋を用意することは出来ず、娘の部屋に2段ベッドを入れて、母が東京に来るときはその下のベッドに寝てもらっています。窮屈ではありますが、可愛がっている孫娘とおしゃべりしながら眠りにつくのは、母の楽しみの一つになっています。

母は 「ありがとう。でも、家を空けるのはねぇ。ここは私のお城だからねぇ。まずは、雪かきをしてくれる人を探してみる」と首を縦に振りません。

札幌にはこれから、気持ちの良い秋がやって来て、そして、その後に厳しい冬がやってきます。母には何とかこの冬を乗り切ってもらいたい。そして来年、暖かくなったら、箱根か伊豆の温泉旅行に連れていこう、と思っています。

2017年8月26日土曜日

姪っ子の来日

米国テキサス州に住む姪が東京の我が家を訪れ、一週間滞在して昨日帰国しました。姪は夫の兄の長女。両親の離婚や母親の再婚という試練にめげることなく、目標に向かって明るく生きる姪の姿に、感動した一週間でした。

姪は24歳。昨年大学を卒業し、この秋から教育心理学を学ぶためにテキサス州の大学院に行きます。今回の日本旅行は祖父母(夫の両親)からの大学卒業プレゼント。卒業式の後のお祝いの食事の席で、祖父母から「ずっと行きたかった日本」行きのチケットと旅行ガイドを贈られたときは大泣きしたといいます。夫の両親からは事前に私たちに相談がありました。姪に会う機会が少ない私たちにとっては、願ってもない機会でした。

Tシャツと短パン姿でバックパックを背負い、大きなスーツケースを引いて現れた姪は、素敵な大人の女性に成長していました。私は姪の両親である、義兄と元妻の結婚式に出ていますので、そのあとまもなく生まれた姪の成長は写真やたまに会う機会を通じて、ずっと見てきました。久しぶりに会った姪の屈託のない笑顔は小さいころのままで、容姿や声は母親にとても良く似ていました。

義兄が元妻と離婚したのは7、8年前のことです。二人の間には、姪を筆頭に長男、次女と3人の子供がいます。2組に1組が離婚するという米国では、離婚は夫婦の問題であり子供にとっては両親であることには変わりない、という考え方が主流で、義兄と元妻もその考え方だったのでしょう。3人きょうだいの親権は「共同親権」です。

離婚後3人の子供を連れて家を出てアパートに移り住んだ元妻と、家族で住んだ家を処分し、その元妻と同じアパートに部屋を借りて独り暮らしを始めた義兄は、協力し合って子供の学校や習い事への送迎をしていました。二人の関係はさておき、「子供のためには何が良いか」という判断基準で、物事を決めていったのだと推測します。子供たちは平日元妻のところで暮らしていましたが、夫婦間の取り決めで、月に何度かの週末と祝日などは、義兄のところで過ごしたようです。

日本では一人の親が親権を持つ「単独親権」が多いのでなかなか理解しにくいですが、義兄のケースを見ていると、見習うべきところは多いと感じました。

義兄の元妻は数年後、子供が2人いる男性と出会い再婚しました。姪はちょうど大学進学で家を出たところでしたので、元妻は下の2人を連れて行きました。姪は、新しいお父さんとも仲良くしているらしく、「私はとてもラッキーなの。今回、大学院の近くにアパートを借りて引っ越ししたとき、ダッド(父親)とステップファザー(義理の父)が一緒に手伝ってくれたのよ」と笑います。

義兄も、元妻も、そして元妻の夫も、心中いろいろあれども、子供のためには協力し合う”大人”なのだと思います。その姿勢が子供たちにも伝わっているのでしょう。姪はとても前向きで明るい女性に成長していました。

姪は大学と大学院のすべての費用を自分で賄っています。奨学金とアルバイトで稼ぐお金で足り部分は教育ローンを借りたと言います。「仕事を始めたら、長い期間ローンを返済しなければならないの」と説明する姪の表情には、その困難さを感じさせる暗さは全く感じられませんでした。「大学院を修了したら、いずれは博士課程に行きたい」と目標を語る姪に、私たちはただただ、感心するばかりでした。

やり繰りが苦しいであろう中から姪は、私たちの子供2人に塗り絵やシャボン玉などのお土産を買ってきてくれました。私と夫にはテキサス州の形のアップリケが付いたタオルと、「今回の私の日本旅行の写真を入れてね」と写真フレームをプレゼントしてくれました。その気遣いに、胸が打たれました。