新型コロナウイルス感染拡大を防止するため「緊急事態宣言」が出された翌日の8日、私は大学の図書館に向かいました。5月6日までの全校舎閉館の前に8、9日の2日間のみ図書館の書籍や資料の貸し出しができると連絡があったためです。

自宅から大学まではドアツードアで1時間弱。その道程で、「やはり、街は昨日までと違う」と実感しました。まず、駅併設のショッピングモール内のほとんどの店が閉まっていました。ワインショップ、はちみつ屋さん、衣料・雑貨店、食器店、花屋さん、カフェ、そして書店です。私の本を置いてくれている書店が閉まっているのはとても寂しく感じました。愛想は悪いけど、心の温かい店長さんの顔を思い浮かべながら電車に乗りました。

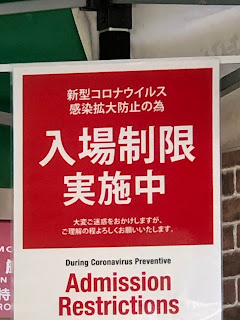

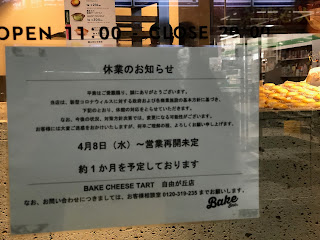

|

| 駅併設のショッピングモールはスーパーとドラッグストア以外は5月6日まで閉店 |

学校の最寄り駅で降り、階段を登り切ると入口で女性がマスクを配っていました。驚きました。

「これはどこからの提供ですか?」と聞いてみると、女性がにこりと笑って答えました。

「当社の社長が、うちで何かできることはないか? 在庫があるマスクを皆さんに配ろうと言い出しまして、交差点でこうして皆さんにお配りしているんです」

「そうですか。とても助かります。どちらの会社ですか」

「近くの不動産会社です」

女性は会社名を名乗ることなく、また、通る人にマスクを配り始めました。

気持ちがほんわかと温かくなりました。

図書館で必要な資料をコピーした後は、コンピュータールームへ。9日からオンラインで始まる講義のレジュメをコピーするためです。しばらくすると、一緒に学んでいる大学院生が入ってきました。都内の病院に勤務する乳腺外科の医師です。私の通う大学院の院生の4割は医師で、皆、仕事をしながら学んでいるのです。本当に頭が下がります。

「大変なことになっていますね」

「えぇ、僕は担当ではないのですが、医師が足りないので、もうすぐ駆り出されるかもしれません。とにかく、スタッフが足りないんですよ。連日、たくさんの患者さんが来て・・・」

しばらく、都内の病院の医療体制の話をした後、質問をされました。

「がんセンターには行っていますか?」

以前、私が国立がん研究センター中央病院で治療をしたと話したのを覚えていたのですね。

「ええ、たまたま、今週の金曜日は血液検査と診察の日なんです」

「もし延期できるなら、診察日を延期したほうがいいですよ。うちの病院はまだスタッフから感染者は出ていないけど、がんセンターは出ているでしょう。今はとにかく病院に近付かないほうがいい」

現場の医師の言葉は説得力がありました。

さて、自宅に帰って間もなく、歯科医院から電話がありました。

「明日、予約が入っていますが、キャンセルさせてください。緊急事態宣言が出されて、救急の患者さん以外は治療を控えさせていただくことが決まりました」

歯科は最も飛沫感染が起こりやすい場所なのでーという説明がありました。歯の痛みがありましたが、まだ、我慢できる痛みです。対象期間が終わるまでは待つことにしました。耐えられない痛みになったときは、診てもらえるそうです。

マスクを配ることを思い付いた不動産会社の社長さんのように、「私が出来ることは?」と自問自答する毎日。でも、臨時休校の子どもたちの世話をしながら、出来る取材は限られていて、刻々と変わる情報のスピードに追い付かない。そんなじりじりとした気持ちを夫に言うと、夫が言いました。

「この状況下、どこで感染するか分からない。とにかく、家にいてくれないか」

夫の言うことはもっともだと自分に言い聞かせました。