2023年1月24日火曜日

娘の大学出願終わる

2023年1月16日月曜日

奇跡ではなく軌跡

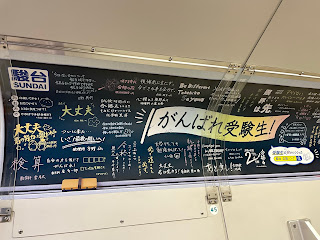

息子の英語の試験の帰り、電車内で「がんばれ受験生!」とタイトルがついた広告を見つけました。息子とおしゃべりをしつつ眺めながら、どれも良い言葉だなぁと感動しました。そのうちの一つがこれ。

「奇跡ではなく、自分の歩んだ軌跡を信じよう」

いいなぁ。息子にはこう思えるぐらい、頑張ってほしい。そして、自分もこう思えるぐらい頑張ろうと思いました。

2023年1月15日日曜日

子育ての難しさについて

昨日、地元小学校に通う5年生の息子が、英語塾のテストを受けました。現在の実力を測るテストで、3月から始まる新6年生のクラス分けの判断材料になるといいます。

会場は品川にあるオフィスビル。試験開始時間近くに現地に着くと、息子と同年代の子とその親が続々と会場に入っていきました。子どもたちの顔を見るとほとんどが日本人で、ハーフの子はほんのひと握りしかいません。

この英語塾は帰国子女対象に特化した塾で、日本人の子のほとんどが帰国子女で、ハーフの子が少し。そして、帰国子女の多くが「帰国子女枠」で中学受験をすると聞いています。

東京・神奈川の中高一貫校では、こうした帰国子女に対して、通常の受験とは別枠で試験を設けています。帰国子女とは海外に暮らしたことがある子どもで、帰国後一定の年数以内であることが条件。帰国子女枠でのテストは英語・国語・算数で、普通の中学受験とは別の日程で行われます。求められる英語のレベルは英検1級レベルと言われています。

息子はアメリカ人の父親を持ち、英語を日常的に話しますが、日本生まれ日本育ちですので、帰国子女枠を使えません。ですので、息子は帰国子女たちと同レベルで英語を習得しつつ、通常の国語・算数・理科・社会で受験する子どもたちと競うというとても厳しい闘いを強いられています。

強いられているのではありません。私たち親が強いているのです。品川の会場に息子を送った後、駅近くのカフェで試験時間の2時間をつぶしました。私のテーブルの両隣には、同じ塾に通っていると思われるママさんが携帯電話を見たり本を読んだりしながら、子どもの試験が終わるのを待っています。「どの親も、子どもに少しでも良い進路をーと一生懸命だなぁ」と共感しました。お迎えの時間が近づいてきたころ、両隣のママさんが席を立ちました。私もそれに続きました。

試験会場前には沢山の親が待っていました。しばらくして、息子が会場から走って出てきました。

「よっ!」

いつもの挨拶です。

「どうだった?」

「まぁまぁかな」

駅に向かう道すがら、息子がつぶやきました。「僕の塾の成績が悪い理由はさ、英語の勉強しているからだよ」

「そうだね。普通は英語勉強しないで、4教科だけでいいもんね。逆に英語で受験する子は国・算しかいらないし」

そうはいっても、息子はハーフです。英語を捨てるわけにはいきません。日本の中学受験に失敗したときに備えて、インターナショナルスクール受験への可能性を残してあげたい。そのために英語は捨てられない。

塾の先生に1年ほど前に言われたことを思い出します。

「お母さま、5教科は無理です。5年生で5教科を学んでいる子はいませんし、負担が大き過ぎます。思い切って英・国・算に絞るか、英語を捨てて、国・算・理・社の4教科に絞ることをお勧めします」

私は先生の助言に耳を傾けつつ、自分の考えを貫いてしまいました。なぜ、息子にこれほどの負担を強いたのか。なぜならば、息子は”普通に何でもこなせた”からです。小学校の勉強も出来、英語もネイティブ並みに話し、運動も出来た。中学校受験に挑める力を持っているように思えた。だから、このような負担をしいてしまったのです。

娘は違いました。小4ですでに、勉強に遅れを取っており、英語もあまり得意ではありませんでした。クラスメートのほとんどが中学受験をするという環境に置いておくと、娘が駄目になってしまうと思えた。だから、日本語をある程度習得し、英語も難しくならない5年生というタイミングで、思い切ってインターに転校させた。それが奏功して、自由な環境で学び、英語を母語とし、好きなアートや音楽に集中できた。ゆっくりと成長できた。

が、息子は違いました。普通だった。塾通いも出来たし、スポーツも得意だった。英語も話せた。習い事をいくつもこなしても文句も言わず、ひょうひょうとしていた。だから、こうして、あえて難しい選択をしてしまったのです。その結果、もしかしたらどれも中途半端ということになってしまっているのではないかーと感じています。

息子は私ががん治療に入る前に凍結保存した受精卵を7年後に子宮に戻して生まれました。私が46歳のときに産みました。当時、私はがんを2回再発させてしまい、主治医からもあと数年の命と言われていた。だから、何としても娘にきょうだいを作ってあげたかった。

そして、凍結保存した受精卵を自分の体調が悪いからといって破棄したり、医学の発展のために寄付したりなどとても出来なかった。受精卵は命かどうかーという議論はありますが、私にとっては命の萌芽だった。だから、自分の子宮に戻す決断しか考えられなかったのです。

受精卵を子宮に戻すことは反対されることは分かっていましたので、誰にも、主治医にも相談せず、「当事者」である夫の反対を押し切って、私の判断で子宮に戻しました。妊娠が分かって、私が毎日神に祈ったのは「私の命と引き換えに、この子をこの世に無事産ませてください」ということでした。毎日、毎日、そう神様に祈った。だから、無事産まれてきてくれただけで、十分だったのです。

それなのに、息子が成長し、娘のときのような発達に関する不安も心配もなく、運動も得意、勉強もそこそこできる、英語の習得も速い。そんな成長ぶりを見て、期待をしてしまった。息子に負担を強いていると思うときに、いつも、自分がしていることの矛盾を痛感するのです。命懸けで産んだ子どもに対して、生まれてきてくれたことに感謝するだけでは足りず、多くの負担を強いてしまっている。何と私はおろかなのだろうーと。息子ならできるー。そう信じてしまうのです。

娘は自然妊娠で生まれました。天からの授かりものです。天から預かっている子どもです。でも、息子は私が自分の命を捨ててでも欲しいと決断し、産んだ子です。私が決断しなければ、この世に存在しなかった子です。だから、私がサポートできるうちに、あれも身に付けさせたい、これも身に付けさせたいーと、無理を強いてしまうのでしょうか。

夜、また、嫌がる息子に塾の宿題をやらせました。

「算数は終わったの? 漢字もまだやっていないでしょう。もう、どうでもいいと思っているでしょ」

「うん。半分はどうでもいいと思っている。そして半分はどうでもいいと思っている人間が合格するはずはないと分かっている」

大人びた言葉が返ってきました。娘はとても手がかかりました。そういう意味での難しさがあった。そして、難しさの反面、天使のようなかわいらしさと素直さがある。息子はほとんど手がかからない。たぶん、放っておいてもそつなく生きていくと分かる。でも、逆の意味で難しい。子育ては一筋縄ではいきません。一筋縄でいかない理由は親にあるのだ。そう実感する日々です。

2023年1月14日土曜日

近づく子育ての卒業

インターナショナルスクール12年生(日本の高3)の娘は今、大学への出願手続きに追われています。イギリスの大学が終わり、現在取り組んでいるのが日本の大学。そして、カナダと続きます。

娘は日本の大学への入学を希望していますが、不安は尽きません。進路指導の先生が、日本の大学の倍率が高くなっていると説明しているからです。欧米の大学の授業料は日本の私立大学の2,3倍ととても高く、円安も重なり、インターに通う生徒たちが日本の大学にシフトしているらしいのです。

クラスメートも、少しずつですが、イタリアやイギリスなど海外の大学から合格をもらい始めました。さらに、娘が通った地元の幼稚園のお友達が続々、上智やら慶応やら、立派な大学に合格しており(4月入学、娘の場合は9月入学なので発表はもう少し後です)、否が応でも、娘の不安は高まるばかり。親としても、まずは、どこか一校合格をいただければーと願っています。

さて、娘の高校は6月に卒業式ですが、4月末で授業が終わるようです。娘の学校に行くのは私たちにとっても楽しみでしたが、それも出来なくなります。で、娘の学校に行く機会をなるべく増やそうと、今週の木曜日は任意参加のPTAの集まり「コーヒー・モーニング」に参加しました。

朝、娘と一緒に家を出ました。電車の中で娘とおしゃべりをしようと思っていたら、娘は「ママ、私、通学時間に勉強しているの」と言います。携帯電話を取り出し、オンライン学習システムに保存されたテキストブックにアクセスして、勉強し始めました。なるほど。今どきの学生は、テキストブックを開くのではなくて、携帯電話で勉強するのですね。仕方ないので、私もkindle で読書。

娘の子育てはいつもハラハラドキドキでしたが、こうして、それも終わりに近づくと思うと寂しい。娘の幼稚園時代のママ友の年賀状にも、「18年間続いたお弁当づくりも終わります」「もう、子育ても終わりですね」という文言が。子どもの高校卒業は、親にとってもあれこれと世話を焼く子育ての卒業。やっぱり、皆、安堵しつつも寂しいのです。

2023年1月8日日曜日

きりたんぽ鍋

鍋が美味しい季節になりました。皆さんのお宅ではどのような鍋を召し上がりますか? 我が家では今日、子どもたちのリクエストに応えて、きりたんぽ鍋を作りました。

きりたんぽ鍋を初めて食べたのは、娘が1、2歳のころですので、16,7年前のころになります。娘と同い年のお子さんがいる友人夫婦のお宅に伺ったときに、いただきました。とても美味しかったので、スープの発売元を教えてもらい、取り寄せました。それから我が家の定番の鍋になりました。

鍋を作るときは必ず、母を招きます。ニラ、ネギ、マイタケ、鶏もも肉ときりたんぽを入れるだけのシンプルな鍋ですが、美味しくお腹も一杯に。母は「鍋のスープは量が多くて一回で食べきれないから、作らないの。美味しいね」と喜んでいました。子どもたちもきりたんぽが大好きですので、競い合って食べていました。食べ終わった後は、心もほんわかと温かくなりました。

2023年1月3日火曜日

箱根駅伝を観に行く

いつも自信なげな小5の息子に、何とか目標を持ってもらおうと今日、箱根駅伝を観に行きました。沿道での応援は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため自粛が求められていましたが、今年は3年ぶりに認められました。この機会を逃してはいけないーと家族で観に行くことにしたのです。

昨年はテレビで観戦しました。選手らの走りを観て、「駅伝に出たいなぁ」とつぶやいた息子。運動は得意なのに、週1回通うかけっこ教室も水泳教室もさほど熱心に取り組まず、どうしたものかーと考えていましたので、駅伝に興味を持ってくれて嬉しかった。「来年は、実物を見せよう」と決めました。

1年待って今日、京急蒲田駅周辺の沿道に向かいました。ちょうど正午ごろに現地に着き、選手らが走る姿が良く見える場所を確保できました。息子はさっそく、私の母に電話をします。「すごく目立つ黄色のトレーナー着ているから、テレビに映ったら僕だと分かると思うよ」と、珍しくウキウキとした様子で母に話しています。昔から箱根駅伝ファンの母も、孫が駅伝に興味を持ってくれ、嬉しいに違いありません。

隣に立っていた男性は一眼レフカメラを持っています。「選手たちが来るころには、今道路にかかっている影がクリアになります」と説明してくれました。太陽はビル群の後ろにあり、長い影が道路を覆っているのです。30分ほど待っているとその男性が言うように徐々に影が短くなり、太陽が上に登ってきました。そして、道路がクリアになってから、最初に現れたのは駒澤大学の青柿響君。いやぁ、速いです。あっという間に目前を疾走していきました。

|

| 最初に現れた、駒澤大学の青柿君。速い |

次に中央大学の助川拓海君、そして6分ほど遅れて青山学院大学の中倉啓敦君が現れました。皆、恰好良い! 沿道から「頑張れ~!」と声援が送られます。選手たちが目の前を走り抜けるたびに、「ご家族はどれほど、誇りに思っているだろう」と目頭が熱くなりました。

|

| 2番目に現れた、中央大の助川君。頑張れ~! |

|

| 去年の総合優勝校・青山学院大の中倉君。カッコいいぞ! |

参加している20選手が走り終わり、「楽しかったね」「皆、すごいスピードで走ってびっくり」などと言い合いながら、帰路に着きました。お腹が空いたと子どもたちが言うので、蒲田駅近くの「Burgar King」に寄りました。ハンバーガーとオニオンリングを頬張りながら、「目指せ!箱根駅伝」と息子に発破を掛けたのでした。

2023年1月1日日曜日

明けましておめでとうございます

皆さま、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

皆さまはおせち料理を召し上がりましたか? 私は大晦日に作る予定だった「うま煮」を作れず、何と、今朝作りました。結婚してから21年、毎年年末に作ってきましたが、元旦に作るのは初めてです。

取り掛かってみると、時間に余裕がない大晦日よりも、丁寧に作ることが出来ました。気持ちに余裕があったせいか味も良く、来年も元旦の朝に作ろうかな?と思うほど。

昼ご飯に招待した母も「美味しい」と喜んでくれました。

昨夜作ったきんとんは、豆を十分に水に浸していなかったため硬めで、また少々焦がしてしまい、色が飴色になってしまいました。が、娘と息子が「ママ、めっちゃ美味しい!」と言ってくれました。夫や母にも評価してもらえて、ほっとしました。

マイヤー家の大晦日の夕食➡手巻き寿司、ステーキ、タラバガニ、お刺身

元旦の昼食➡鶏肉のソテー、うま煮、ボタンエビ、タラバガニ、お刺身、お雑煮

子どもたちがおせち料理を好まないのに無理やり食べさせていたら、「季節の行事の中で、食べ物がおいしくないお正月は一番嫌い」と言われ反省。子どもたちも母も夫も楽しんでもらえる、このような和洋折衷のメニューに落ち着きました。

|

| 元旦の食卓 |

|

| きんとんとタルトは手作りで |

|

| 元旦の朝に、うま煮の準備。お雑煮の材料も一緒に |

|

| 丁寧に作ることが出来ました |

|

| 豆きんとんは少し焦がしてしまい、飴色に |

|

| 豆きんとんの上に栗を添えて |