2017年の最も大きな挑戦は、仕事を再開したことです。今夏から、ニュースサイトで医療記事を書いています。きっかけは、ある出会いでした。

春、久しぶりに何か学びたいと思い立ち、都内の大学の社会人講座に申し込みました。新聞広告が、たまたま目に留まったのです。「面白そう」と思い、夫に許可を得て、申し込んだ口座は2つ。1つは「今、ジャーナリズムを考える」(10回コース)、もう1つは「人体の神秘に迫る~がんと日本人~」(5回コース)でした。

いずれも土曜日開催のため、夫に子供たちの世話を頼みました。夫は、私が仕事を辞めたことをとても悔しく残念に思っていることを、十分知っています。ですので、体調が良くなってきた私が社会復帰に向けて一歩踏み出すことを、とても喜んでくれます。そのときも毎回、気持ち良く私を送り出してくれました。

「今、ジャーナリズムを考える」は、大学のメディア社会学科の教授を中心に、元新聞記者やジャーナリストらが講座を受け持っていました。どれも濃い内容でしたが、一番良かったのが、戦争を長く取材してきたジャーナリストによる講座でした。

テーマは、「ロシア政治の闇」でした。とても迫力のある、興味深い内容でした。講座が終わった後は、参加者から質問が相次ぎました。私も、質問しました。その数日前にニュースになった北方領土に関するプーチン大統領の発言についてどう考えるか、という質問でした。

講座が終わった後も、ジャーナリストを囲んで、参加者が意見交換しました。次の講座があるため、講義室を開けなければならず、「皆さん、もしよろしければ、続きを構内のカフェでしませんか?」と彼が呼び掛けました。その呼び掛けに、「ぜひ、お願いします!」と手を挙げたのが、私と若い女性の2人でした。

カフェで、コーヒーを飲みながら話は盛り上がりました。彼は元新聞記者だったころから、親近感もわきました。私ともう1人の女性が自己紹介をしました。私は元新聞記者であること、厚生労働省担当だったこと、がんや自己免疫疾患などを患いその闘病記を出版社のノンフィクション賞に応募して最終候補に残ったことなどを話しました。私は、次の「がんと日本人」の講座があったため、彼のメールアドレスを聞いて、途中で退席しました。

帰宅後、お礼のメールを送ったところ、すぐ返信が来ました。「新しいニュースサイトを開設予定です。ご興味があれば、デモサイトをのぞいてみてください」という内容でした。そして、何度かのメールのやり取りの後、「医療記事を書ける人をちょうど探していたところです。ニュースサイトの代表も交えて、ぜひお会いしましょう」との誘いを受けました。3人で会いました。代表は、民放テレビで解説委員をしているジャーナリストでした。

ニュースサイトの概要を聞いた後、「医療記事を1本書いてください。2000字、写真付きで」と頼まれました。もちろん、「ぜひ、書かせてください」と即答しました。取材など、10年以上もしていませんので、自信はありませんでした。が、書く機会を逃すわけにはいきませんでした。

会合の帰り、紹介をしてくれたジャーナリストに「2000字はどれくらいの長さですか?」という初歩的な質問をしました。新聞記事は「●行」と数えるため、「●字」と言われても大まかな長さが分からなかったのです。その後も、メールで「取材のため名刺を作ります。肩書きはどうしたらよいでしょう?」という間の抜けた相談までしました。彼は、いつでも迅速に、丁寧に、誠実に答えてくれました。

書くテーマは迷いました。新聞や雑誌・書籍で医療関係のニュースは追っていたつもりですが、ブランクが長過ぎて、何をテーマにしてもしっかりとした記事を書ける自信がなかったのです。夫に相談しました。夫はネットで海外ニュースを日々読んでいます。英米を中心にローマ法王やトランプ米大統領までコメントを出すほど大きな話題になっているニュースはどうだろうか?と提案してくれました。新聞のデータベースで調べると、日本ではほとんど記事になっていませんでした。人工呼吸器をつけて生きている、進行性の難病を患う乳児の話です。

テーマをそれに決めました。インターネットで英米の新聞・雑誌記事を探してプリントアウトして読み込み、英国の病院や裁判所、大学などのサイトを調べて関連資料を探して読み、日本での取材先を探して(困難を伴いました)取材をして、1週間家にこもって記事を書きました。

家族で他県の保養地でのんびりとする予定でしたが、私は行かずに、家で資料の読み込みと記事執筆に集中しました。夫はそのときも快く、子供たちを連れて行ってくれました。

そして、ようやく記事が出来上がり、投稿したのは8月2日。その後は、取材すると次のテーマが見つかるーという良い循環の中で、1カ月に1本程度ですが、家事・育児をやり繰りしながら下調べや取材・執筆をして、出稿しています。現在は、少し長めの原稿に取り組んでいる最中です。

ブランクの長さにも関わらず、ジャーナリズムの世界に再び呼び戻してくれた2人のジャーナリストには感謝の気持ちでいっぱいです。また、全面的に協力してくれる夫にもとても感謝をしています。

先日、「お茶を一緒にした女性とは連絡を取っているのですか」とジャーナリストに聞いてみました。その女性は熱心に彼に質問し、自分の意見も持っている人でした。彼によると、その女性はあの後会社を辞め、アメリカに留学したそうです。彼女も、あの講座で何かきっかけを掴んだことが、人生の転機となったのかもしれません。

考えているだけでなく実際に行動することで何かに出会えたり、きっかけがつかめる。その出会いやきっかけを大切にすることで、前に進むことが出来る。今年はそんなことを学んだ1年でした。

2017年12月31日日曜日

2017年、私の挑戦① トゥシューズを履く

2017年は、2つの新しいことに挑戦しました。1つは念願のトゥシューズを履いたことです。そうです。あのバレエのトゥシューズです。

私がバレエを始めたのは、49歳のときです。40代にそれまで躊躇して出来なかったことを思い切ってやってみようと挑戦したことの1つでした。気になっていた近所のバレエスタジオの門を叩きました。体験レッスンを申し込むための、教室の主宰者へのメールには「バレエは初めてです。40代です」と書きました。

「今年、50歳になります」なんて、書きませんでした。何せ、「40代に始める」というところに、意味があるのですから。

ちなみに、40代最後の年にした、それまで躊躇して出来なかった、もしくは機会を逸して出来なかったほかの2つは、①コンバースのスニーカーを履く②ダッフルコートを着るーです。いずれも、”若い人”の装いです。これらもハードルが高いと感じていましたが、バレエと同様、「挑戦してみたら、意外と普段の生活にすんなりと馴染む」ものでした。

そのスタジオの主宰者は、かつてイギリスのバレエ団に所属し、後進を育成するために帰国してスタジオを開いたという容姿の美しい30代の女性でした。もちろん、子供のレッスンが主ですが、大人向けのレッスンも行っています。

午前中のレッスンを体験し、さっそく入会を申し込みました。午前9時半から始まるレッスンに参加していたのは主婦やパートタイムで働いている人がほとんど。子供のころにバレエを習っていたという人も幾人もいました。

1年ほど週1回のレッスンをこの時間帯に受けていましたが、途中で夜のレッスンに切り替えました。夜のレッスンにはフルタイムで働いてへとへとの状態のワーキングウーマンが来ます。レッスン中の、「うちの上司、使えなくてさぁ」「最近の若い新入社員は・・・」「今度こそ、部署替えだと思う」などという、話を聞くのが面白い。

私は主婦ですのでこれらの話には参加できませんが、ワーキングウーマンの話を聞くとほっとするのです。夜のレッスンに切り替えた理由は、これです。場に馴染みやすかったのです。

週1回、夫が早く帰って来られるときに子供たちを頼み、午後7時半から8時45分までのレッスンに参加します。スタジオは自転車で数分の場所にありますので、「雨が降ったら、行かない」という”緩い”感じで、3年間続けました。そして、3年を過ぎた今夏、恐る恐る先生に聞いてみました。

「入会して3年経つのですけれど、そろそろトゥシューズを履いてもよろしいでしょうか」、と。

勇気が要りました。何せ、普通のバレエシューズででさえ、きちんと踊れないのですから。ですので、策を練りました。同時期に入会した女性を誘ったのです。彼女も、私より少し若いぐらいの”すっかり大人”の女性です。

「いいですよ。今度、シルビア(バレエ用品を売る店)さんがスタジオにトゥシューズを販売に来てくれるんですよ。そのときにフィッティングしてもらったらどうですか?」

意外にもすんなり「OK」が出ました。でも、側で会話を聞いていた入会2年の女性の、「先生、私も始めていいですか? 私、来年還暦なんです。それまでにトゥシューズ履きたいんです!」という切なる願いは聞き入れられませんでした。先生曰く、「今の状態で履くと怪我をするかもしれない。危ないのでもう少しレッスンに慣れてから」ということでした。

「還暦」という言葉を持ち出して、先生の情に訴えたその女性の度胸には感心しました。私も50代に入りずいぶん図々しくなったと思いますが、上には上がいるものです。

さて、トゥシューズを履いた感触はというと、やはり「痛い」のが一番の感想。でも、うまく立てたときに鏡に映った自分は、少し普段より綺麗に見えるような気がします。首と背筋がすっと伸びていて、足もトゥシューズ分だけ長くなるからです。つま先だけで立つためにお腹に力を入れますので、普段はたるんでいるお腹も一瞬だけ引き締まります。フロアに降りた瞬間、お腹はまた緩みますが。

ぼちぼちと続けているバレエ。数年後には発表会に出られるように、頑張ります。

私がバレエを始めたのは、49歳のときです。40代にそれまで躊躇して出来なかったことを思い切ってやってみようと挑戦したことの1つでした。気になっていた近所のバレエスタジオの門を叩きました。体験レッスンを申し込むための、教室の主宰者へのメールには「バレエは初めてです。40代です」と書きました。

「今年、50歳になります」なんて、書きませんでした。何せ、「40代に始める」というところに、意味があるのですから。

ちなみに、40代最後の年にした、それまで躊躇して出来なかった、もしくは機会を逸して出来なかったほかの2つは、①コンバースのスニーカーを履く②ダッフルコートを着るーです。いずれも、”若い人”の装いです。これらもハードルが高いと感じていましたが、バレエと同様、「挑戦してみたら、意外と普段の生活にすんなりと馴染む」ものでした。

そのスタジオの主宰者は、かつてイギリスのバレエ団に所属し、後進を育成するために帰国してスタジオを開いたという容姿の美しい30代の女性でした。もちろん、子供のレッスンが主ですが、大人向けのレッスンも行っています。

午前中のレッスンを体験し、さっそく入会を申し込みました。午前9時半から始まるレッスンに参加していたのは主婦やパートタイムで働いている人がほとんど。子供のころにバレエを習っていたという人も幾人もいました。

1年ほど週1回のレッスンをこの時間帯に受けていましたが、途中で夜のレッスンに切り替えました。夜のレッスンにはフルタイムで働いてへとへとの状態のワーキングウーマンが来ます。レッスン中の、「うちの上司、使えなくてさぁ」「最近の若い新入社員は・・・」「今度こそ、部署替えだと思う」などという、話を聞くのが面白い。

私は主婦ですのでこれらの話には参加できませんが、ワーキングウーマンの話を聞くとほっとするのです。夜のレッスンに切り替えた理由は、これです。場に馴染みやすかったのです。

週1回、夫が早く帰って来られるときに子供たちを頼み、午後7時半から8時45分までのレッスンに参加します。スタジオは自転車で数分の場所にありますので、「雨が降ったら、行かない」という”緩い”感じで、3年間続けました。そして、3年を過ぎた今夏、恐る恐る先生に聞いてみました。

「入会して3年経つのですけれど、そろそろトゥシューズを履いてもよろしいでしょうか」、と。

勇気が要りました。何せ、普通のバレエシューズででさえ、きちんと踊れないのですから。ですので、策を練りました。同時期に入会した女性を誘ったのです。彼女も、私より少し若いぐらいの”すっかり大人”の女性です。

「いいですよ。今度、シルビア(バレエ用品を売る店)さんがスタジオにトゥシューズを販売に来てくれるんですよ。そのときにフィッティングしてもらったらどうですか?」

意外にもすんなり「OK」が出ました。でも、側で会話を聞いていた入会2年の女性の、「先生、私も始めていいですか? 私、来年還暦なんです。それまでにトゥシューズ履きたいんです!」という切なる願いは聞き入れられませんでした。先生曰く、「今の状態で履くと怪我をするかもしれない。危ないのでもう少しレッスンに慣れてから」ということでした。

「還暦」という言葉を持ち出して、先生の情に訴えたその女性の度胸には感心しました。私も50代に入りずいぶん図々しくなったと思いますが、上には上がいるものです。

さて、トゥシューズを履いた感触はというと、やはり「痛い」のが一番の感想。でも、うまく立てたときに鏡に映った自分は、少し普段より綺麗に見えるような気がします。首と背筋がすっと伸びていて、足もトゥシューズ分だけ長くなるからです。つま先だけで立つためにお腹に力を入れますので、普段はたるんでいるお腹も一瞬だけ引き締まります。フロアに降りた瞬間、お腹はまた緩みますが。

ぼちぼちと続けているバレエ。数年後には発表会に出られるように、頑張ります。

遠方の親、どう見守る?

遠方で一人暮らしをする親をどう見守るかー。これは働き盛りの人たちの大きな悩みではないでしょうか? 私も、札幌で一人暮らしをする母のことを常々心配しています。逆に母は、私が子育て真っ最中で忙しいことを気遣ってくれ「お母さんは大丈夫だよ」と言い、痛む膝を引きずりながらも自立して暮らしてくれています。ありがたいことです。

全く大したことはできませんが、私自身の体調が良くなってから、出来る範囲で様子を見に行っています。春・夏休みは子供たちを連れ、週末にかけて帰るときは幼稚園生の息子を連れて帰りました。そして、10月に初めて、夫に子供たちを預けて一泊二日の強行スケジュールで帰省。それが案外うまく行ったので、今月中旬にも一人で帰省しました。子供や夫にもさほど迷惑が掛からず、私自身にもストレスがかからず、母も気兼ねなく私との時間を楽しめたようです。

スケジュールは次のような感じです。朝5時半に自宅近くのバス停から直通バスに乗り、羽田空港へ。4、50分で空港に着きますので、7時半発の飛行機で新千歳空港へ。同空港から札幌行きの直通バスに乗り、終点ターミナルで路線バスに乗り換えます。実家に着くのは午前11時半。ドア・ツー・ドアで6時間です。

実家では母が、私の好物を料理して待ってくれています。二人でたっぷりおしゃべりしてから夕食。夕食後はお風呂に入って、枕を並べて寝ます。翌日もゆっくりとして、午後のバスで新千歳空港へ。飛行機が順調に飛べば、家族との夕ご飯に間に合います。

その話を仙台の友人にすると、函館に一人暮らしの母がいる彼女は、「新幹線が函館まで通って、本当に助かっている」と語ります。「仙台から3時間もかからないの。おばあちゃんっ子の大学生の息子も、時折一人でおばあちゃんに会いに行っている」とのこと。なんて、幸せなおばあちゃんでしょう。

仕事仲間の男性は、小樽で母親が一人暮らしをしています。小樽は坂の多い街。車を運転しない母親の、食料品や日用品の買い物を手伝うために、冬は頻繁に帰省しているようです。彼の場合は新千歳空港でレンタカーを借りて、小樽に向かうと言います。「スタッドレスタイヤで坂道を走るのは不安でしたけど、地元の人に冬道の運転の仕方を教えてもらってから、不安が減りました」と苦笑します。

彼の主な仕事はプログラミング。「小樽にいても出来る仕事を1週間分ぐらいまとめて帰省するようにスケジュールを組んでいるんです」と語ります。

住宅リフォーム会社に勤めていた知り合いの建築士の男性は、昨年50歳を目前に会社を辞めました。函館に一人暮らしの父親がおり、数か月に一度、帰省して様子を見に行っているうちに、故郷の魅力を再認識したと言います。そして、東京の会社で培ったリフォームの技術を故郷で活かしたいと、函館に事務所を構えました。

函館は港町として栄えた、魅力的な街。モダンなデザインの建物も多く残っているといい、その活用に彼の知識と経験を活かしてほしいと地元で期待されているようです。彼は現在、妻と大学生の子供2人と東京に住み、函館に出張する形で仕事に取り組んでいます。「いずれ子供たちが独立したら、函館に移り住みたい」と夢を語ります。

”内地”(北海道から見た本州)に出てしまった子供(中年の)にとって、故郷北海道はやはり海を渡る遠い地。また、親にとっても内地は、たとえ子供から「こちらに来て一緒に住まない?」と提案されても、おいそれとは行ける場所ではありません。やはり、子供が子育てや仕事をやり繰りして、時折親の様子を見に行くのが精いっぱいでしょう。

それを「たいへん」と思わずに、発想を転換して、前述の2人の男性のように親の住む地で出来る仕事を開拓している話は、聞いていて気持ちが明るくなります。また、私の友人のように大きくなった子供が祖母の様子を見に行くーという話も、「うちの子どもも、もう少し大きくなったら」と参考になります。

では、親が要介護の状態になったらどうするか。横浜在住の友人で、札幌で一人暮らしの父親が車いす生活になってしまった人がいます。彼女はその時に思い切って、横浜市内に特別養護老人ホームを見つけて、父親を入居させました。何件も探し、部屋に空きが出るまで待ったと言い、「入居出来て、ラッキーだった」と振り返ります。

車いすに乗る父親を新千歳空港から飛行機に乗せるのは大変だったと言いますが、頻繁に父親の見舞いに行けて、洗濯などの世話も出来て安心なようです。彼女の話を聞いていると、親は自立して生活できるギリギリまで自宅で生活し、要介護という状態になったら、子供の近くの施設に入居するーという形が現実的なのかもしれない、と思います。

さて、今月帰省したときに、母が杖を見せてくれました。杖の先端に雪道でも使えるよう金具の滑り止めが付いているものです。ワンタッチで、金具を出し入れ出来る優れものです。

母は、「1500円払って、オプションで、どこでも杖を立てかけられる部品を付けたの。これが便利なのよ」と自慢げに話します。杖を使うようになって落ち込んでいるかな?と想像していましたが、意外にも気にしていない様子でした。

「杖をついて歩くことなんか、全然気にしていない。だって、若い人だって杖ついて歩いているもの。世の中、膝が痛い人は結構いるのよ」

母のこんなサバサバとした言葉も、娘を心配させまいという気遣いからなのだろうな、と思っています。遠方の親を見守っているつもりでも、やっぱり見守られているのはこちらのほうなのですね。

全く大したことはできませんが、私自身の体調が良くなってから、出来る範囲で様子を見に行っています。春・夏休みは子供たちを連れ、週末にかけて帰るときは幼稚園生の息子を連れて帰りました。そして、10月に初めて、夫に子供たちを預けて一泊二日の強行スケジュールで帰省。それが案外うまく行ったので、今月中旬にも一人で帰省しました。子供や夫にもさほど迷惑が掛からず、私自身にもストレスがかからず、母も気兼ねなく私との時間を楽しめたようです。

スケジュールは次のような感じです。朝5時半に自宅近くのバス停から直通バスに乗り、羽田空港へ。4、50分で空港に着きますので、7時半発の飛行機で新千歳空港へ。同空港から札幌行きの直通バスに乗り、終点ターミナルで路線バスに乗り換えます。実家に着くのは午前11時半。ドア・ツー・ドアで6時間です。

実家では母が、私の好物を料理して待ってくれています。二人でたっぷりおしゃべりしてから夕食。夕食後はお風呂に入って、枕を並べて寝ます。翌日もゆっくりとして、午後のバスで新千歳空港へ。飛行機が順調に飛べば、家族との夕ご飯に間に合います。

その話を仙台の友人にすると、函館に一人暮らしの母がいる彼女は、「新幹線が函館まで通って、本当に助かっている」と語ります。「仙台から3時間もかからないの。おばあちゃんっ子の大学生の息子も、時折一人でおばあちゃんに会いに行っている」とのこと。なんて、幸せなおばあちゃんでしょう。

仕事仲間の男性は、小樽で母親が一人暮らしをしています。小樽は坂の多い街。車を運転しない母親の、食料品や日用品の買い物を手伝うために、冬は頻繁に帰省しているようです。彼の場合は新千歳空港でレンタカーを借りて、小樽に向かうと言います。「スタッドレスタイヤで坂道を走るのは不安でしたけど、地元の人に冬道の運転の仕方を教えてもらってから、不安が減りました」と苦笑します。

彼の主な仕事はプログラミング。「小樽にいても出来る仕事を1週間分ぐらいまとめて帰省するようにスケジュールを組んでいるんです」と語ります。

住宅リフォーム会社に勤めていた知り合いの建築士の男性は、昨年50歳を目前に会社を辞めました。函館に一人暮らしの父親がおり、数か月に一度、帰省して様子を見に行っているうちに、故郷の魅力を再認識したと言います。そして、東京の会社で培ったリフォームの技術を故郷で活かしたいと、函館に事務所を構えました。

函館は港町として栄えた、魅力的な街。モダンなデザインの建物も多く残っているといい、その活用に彼の知識と経験を活かしてほしいと地元で期待されているようです。彼は現在、妻と大学生の子供2人と東京に住み、函館に出張する形で仕事に取り組んでいます。「いずれ子供たちが独立したら、函館に移り住みたい」と夢を語ります。

”内地”(北海道から見た本州)に出てしまった子供(中年の)にとって、故郷北海道はやはり海を渡る遠い地。また、親にとっても内地は、たとえ子供から「こちらに来て一緒に住まない?」と提案されても、おいそれとは行ける場所ではありません。やはり、子供が子育てや仕事をやり繰りして、時折親の様子を見に行くのが精いっぱいでしょう。

それを「たいへん」と思わずに、発想を転換して、前述の2人の男性のように親の住む地で出来る仕事を開拓している話は、聞いていて気持ちが明るくなります。また、私の友人のように大きくなった子供が祖母の様子を見に行くーという話も、「うちの子どもも、もう少し大きくなったら」と参考になります。

では、親が要介護の状態になったらどうするか。横浜在住の友人で、札幌で一人暮らしの父親が車いす生活になってしまった人がいます。彼女はその時に思い切って、横浜市内に特別養護老人ホームを見つけて、父親を入居させました。何件も探し、部屋に空きが出るまで待ったと言い、「入居出来て、ラッキーだった」と振り返ります。

車いすに乗る父親を新千歳空港から飛行機に乗せるのは大変だったと言いますが、頻繁に父親の見舞いに行けて、洗濯などの世話も出来て安心なようです。彼女の話を聞いていると、親は自立して生活できるギリギリまで自宅で生活し、要介護という状態になったら、子供の近くの施設に入居するーという形が現実的なのかもしれない、と思います。

さて、今月帰省したときに、母が杖を見せてくれました。杖の先端に雪道でも使えるよう金具の滑り止めが付いているものです。ワンタッチで、金具を出し入れ出来る優れものです。

母は、「1500円払って、オプションで、どこでも杖を立てかけられる部品を付けたの。これが便利なのよ」と自慢げに話します。杖を使うようになって落ち込んでいるかな?と想像していましたが、意外にも気にしていない様子でした。

「杖をついて歩くことなんか、全然気にしていない。だって、若い人だって杖ついて歩いているもの。世の中、膝が痛い人は結構いるのよ」

母のこんなサバサバとした言葉も、娘を心配させまいという気遣いからなのだろうな、と思っています。遠方の親を見守っているつもりでも、やっぱり見守られているのはこちらのほうなのですね。

2017年12月25日月曜日

サンタさん、信じてる?

「おねぇねぇ起きて!サンタさん、来たよ!サンタさん、来たよ!」

クリスマスの朝、息子の弾んだ声が娘の部屋から聞こえてきました。イブの夜はサンタさんが来るのを待って、娘の部屋で一緒に寝たのです。息子が嬉しそうにサンタさんからのプレゼントを持ってきて、私と夫に見せてくれました。

「サンタさん、来てくれたんだね。良かったね。おねぇねぇにもプレゼントくれたみたい?」

「うん」

娘の部屋をのぞくと、娘は起きていましたが、まだベッドの中。でも、「サンタさんがプレゼントくれたの」と嬉しそうな、そしてほっとしたような表情を浮かべています。

前日は2人ともサンタさんを迎える準備で大忙しでした。娘は1時間以上かけて、サンタさんにイラスト入りの手紙を書きました。

部屋の窓の鍵を開け、サンタさんが入って来やすいように、窓の下に踏み台を置きました。サンタさんにはアップルパイとクッキーと牛乳を、トナカイさんにはニンジンを用意し、机の上に置いておきました。そして、インターネットでサンタさんの居場所をチェックしながら、「いま、太平洋を渡っているよ!もう、寝なきゃ」と興奮しながら2人で一緒にベッドに入り、ようやく10時過ぎに眠りについたのです。

2人が窓の下に置いた踏み台には、ニンジンのかけらがいくつか落ちています。

「トナカイさんが、落としていったんだね」と息子。「サンタさんはアップルパイとクッキー食べたかな?」と聞くと、「食べたよ。急いでいたんだね、残しているけど」と娘が答えます。机を見ると、皿の上のアップルパイは食べかけで、クッキーはなくなっています。牛乳も半分ぐらい飲んでいるでしょうか?ニンジンはいくつか机の上にこぼれています。

今年は2人ともサンタさんに手紙を書いたのがクリスマスイブだったため、机の上に置いておきました。私も夫も「サンタさんに送って!」と頼まれましたが、「もう、今から送っても間に合わないよ」と机の上に置いておくように説得したのです。

サンタさんは手紙は読んだらしく、封は切ってありました。が、持ち帰らなかったようで、皿の横に置いたままになっていました。娘のサンタさんへの手紙はとても良く描けていました。「サンタさん、持っていかなくて良かった。素敵に描けているから、額に入れて飾ろうね」と私。

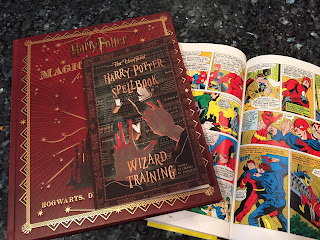

娘はプレゼントの袋を開けた瞬間、歓声を上げました。魔法の杖の使い方説明書と「ハリー・ポッター」の本が入っていたのです。娘は3年前にサンタさんにお願いして魔法の杖をもらったのですが、何度杖を使っても魔法をかけることが出来ず、翌年とその次の年に魔法の杖の使い方説明書をお願いしていたのです。今年、やっと念願がかないました。息子には「フラッシュ」の本でした。

「サンタさん、いるのかなあ?」とイブの夜、少し不安そうに私たちに聞いた娘。

「友達が皆、サンタさんは親なんだ、親がプレゼントを用意してくれるんだって言うんだよね。私はサンタさんはいるって信じているんだけど」

夫が答えました。

「うーん、ティーンエイジャーは微妙な年齢だからなぁ。もう、プレゼントをもらえないかもしれない。ダディもプレゼントをもらえなくなったのは君ぐらいの年だった」

「あら、サンタさんはサンタさんを信じている子供にはプレゼントをくれるらしいわよ」と私。

3人でそんな会話をした翌朝、娘は枕元にプレゼントを発見し、ほっとしたようです。

うちの子どもはまだサンタを信じているかー。これは小学校高学年ぐらいの子どもを持つ多くの親がクリスマス前に考えるテーマではないでしょうか? 私も娘の学校のママ友達と、忘年会で盛り上がりました。

「うちの娘は友達からサンタは親だって言われて、今年はもう信じていないのよ」

「あら、うちには去年からサンタは来ないわよ」

「えっ?そうなの?」

忘年会に参加していたのは12、13歳の子どもを持つ母親5人。その中で、サンタさんの存在を信じていたのは、13歳の私の娘だけでした。娘は「サンタさんは絶対いる」と頑なでした。いいえ、いると信じたかったのだと思います。が、だんだんその気持ちも揺らいでしまい、クリスマスイブの「サンタさん、いるのかなあ?」という弱気な発言になってしまったようです。

さて、サンタさんからプレゼントをもらって喜んだ娘は、さっそく魔法の杖の使い方説明書を読み、杖を使ってみることにしました。まずは、鍵のかかっているドアを開けることにしました。息子が寝室に入りドアを閉めて鍵をかけました。娘がドアの外から魔法をかけます。

「Alohomora!」

「開くかなあ?」

娘がドアノブを回します。

「開いたよ!開いた!」

「すごいねえ」と感心する私。

どうして魔法をかけられたのか分かりませんが、とにかくドアは開きました。魔法が効いたということで、私は娘に聞いてみました。

「ねぇ、ママの顔のシミも魔法で消えるかな?」

「・・・。たぶん、そういう魔法はないと思う」と娘は申し訳なさそうな顔で答えます。が、すぐにこりと笑って「でも、あるかもしれないよ。後から説明書をじっくり読んでみるね」と言ってくれました。

信じる者は救われるーというではありませんか。私もサンタさんの存在と魔法を信じることにしましょう。

クリスマスの朝、息子の弾んだ声が娘の部屋から聞こえてきました。イブの夜はサンタさんが来るのを待って、娘の部屋で一緒に寝たのです。息子が嬉しそうにサンタさんからのプレゼントを持ってきて、私と夫に見せてくれました。

「サンタさん、来てくれたんだね。良かったね。おねぇねぇにもプレゼントくれたみたい?」

「うん」

娘の部屋をのぞくと、娘は起きていましたが、まだベッドの中。でも、「サンタさんがプレゼントくれたの」と嬉しそうな、そしてほっとしたような表情を浮かべています。

前日は2人ともサンタさんを迎える準備で大忙しでした。娘は1時間以上かけて、サンタさんにイラスト入りの手紙を書きました。

部屋の窓の鍵を開け、サンタさんが入って来やすいように、窓の下に踏み台を置きました。サンタさんにはアップルパイとクッキーと牛乳を、トナカイさんにはニンジンを用意し、机の上に置いておきました。そして、インターネットでサンタさんの居場所をチェックしながら、「いま、太平洋を渡っているよ!もう、寝なきゃ」と興奮しながら2人で一緒にベッドに入り、ようやく10時過ぎに眠りについたのです。

2人が窓の下に置いた踏み台には、ニンジンのかけらがいくつか落ちています。

今年は2人ともサンタさんに手紙を書いたのがクリスマスイブだったため、机の上に置いておきました。私も夫も「サンタさんに送って!」と頼まれましたが、「もう、今から送っても間に合わないよ」と机の上に置いておくように説得したのです。

サンタさんは手紙は読んだらしく、封は切ってありました。が、持ち帰らなかったようで、皿の横に置いたままになっていました。娘のサンタさんへの手紙はとても良く描けていました。「サンタさん、持っていかなくて良かった。素敵に描けているから、額に入れて飾ろうね」と私。

娘はプレゼントの袋を開けた瞬間、歓声を上げました。魔法の杖の使い方説明書と「ハリー・ポッター」の本が入っていたのです。娘は3年前にサンタさんにお願いして魔法の杖をもらったのですが、何度杖を使っても魔法をかけることが出来ず、翌年とその次の年に魔法の杖の使い方説明書をお願いしていたのです。今年、やっと念願がかないました。息子には「フラッシュ」の本でした。

「サンタさん、いるのかなあ?」とイブの夜、少し不安そうに私たちに聞いた娘。

「友達が皆、サンタさんは親なんだ、親がプレゼントを用意してくれるんだって言うんだよね。私はサンタさんはいるって信じているんだけど」

夫が答えました。

「うーん、ティーンエイジャーは微妙な年齢だからなぁ。もう、プレゼントをもらえないかもしれない。ダディもプレゼントをもらえなくなったのは君ぐらいの年だった」

「あら、サンタさんはサンタさんを信じている子供にはプレゼントをくれるらしいわよ」と私。

3人でそんな会話をした翌朝、娘は枕元にプレゼントを発見し、ほっとしたようです。

うちの子どもはまだサンタを信じているかー。これは小学校高学年ぐらいの子どもを持つ多くの親がクリスマス前に考えるテーマではないでしょうか? 私も娘の学校のママ友達と、忘年会で盛り上がりました。

「うちの娘は友達からサンタは親だって言われて、今年はもう信じていないのよ」

「あら、うちには去年からサンタは来ないわよ」

「えっ?そうなの?」

忘年会に参加していたのは12、13歳の子どもを持つ母親5人。その中で、サンタさんの存在を信じていたのは、13歳の私の娘だけでした。娘は「サンタさんは絶対いる」と頑なでした。いいえ、いると信じたかったのだと思います。が、だんだんその気持ちも揺らいでしまい、クリスマスイブの「サンタさん、いるのかなあ?」という弱気な発言になってしまったようです。

さて、サンタさんからプレゼントをもらって喜んだ娘は、さっそく魔法の杖の使い方説明書を読み、杖を使ってみることにしました。まずは、鍵のかかっているドアを開けることにしました。息子が寝室に入りドアを閉めて鍵をかけました。娘がドアの外から魔法をかけます。

「Alohomora!」

「開くかなあ?」

娘がドアノブを回します。

「開いたよ!開いた!」

「すごいねえ」と感心する私。

どうして魔法をかけられたのか分かりませんが、とにかくドアは開きました。魔法が効いたということで、私は娘に聞いてみました。

「ねぇ、ママの顔のシミも魔法で消えるかな?」

「・・・。たぶん、そういう魔法はないと思う」と娘は申し訳なさそうな顔で答えます。が、すぐにこりと笑って「でも、あるかもしれないよ。後から説明書をじっくり読んでみるね」と言ってくれました。

信じる者は救われるーというではありませんか。私もサンタさんの存在と魔法を信じることにしましょう。

2017年12月24日日曜日

カセットテープ

私は39歳のときに、新聞記者の仕事を辞めました。血液がん治療後の高齢妊娠で、「仕事か子供か」の選択を迫られ、熟慮の末「子供」を選びました。苦渋の決断でした。後に仕事への思いを断ち切れない自分を責め、集めた書籍や資料、仕事用スーツ、膨大な量の名刺など、あらゆるものを処分しました。その中で捨てられなかったものがあります。1つは自分の記事のスクラップブック、もう1つは1個のカセットテープです。

カセットテープは、イギリスの作家へのインタビューを録音したものです。私はその作家が大好きで、来日したときに取材する機会に恵まれました。英語でのインタビューを試みようとしたため、記事執筆時に表現等の確認をすることもあると考え録音したのです。作家は、今回ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロです。

彼へのインタビューで覚えているのは、まなざしの優しい、穏やかな話し方をする人だったことです。そして、果敢にも英語でのインタビューを試み、途中、彼が話す英語の表現が分からず質問を繰り返した私に、優しく「通訳の方にお願いしても良いのですよ」と言ってくれたことです。私は恐縮しながら、同席していた通訳の方に頭を下げ、途中で日本語でのインタビューに切り替えたのです。

カズオ・イシグロは、ノーベル賞候補と期待されている村上春樹と比較されることが多々あります。また、この二人は友人同士だとも聞きます。私は村上春樹も大好きで、作品はほとんど読みましたが、やはり、カズオ・イシグロのほうが好きです。

両者はともに才能溢れる素晴らしい作家で、私は、彼らの作品を読むときは至福のときを過ごします。が、私にとって大きく違う点は、村上春樹の作品は私の心の奥には残らず、カズオ・イシグロの作品は心の奥底まで深く染み入り、残り続けるということです。

カズオ・イシグロの作品には、生きることのやるせなさ、切なさがとても良く描かれています。私がカズオ・イシグロを最も好きな作家と挙げる理由はその点にあります。彼の作品を読むと、心を大きく揺さぶられるのです。自分の心の奥深くあるものと共鳴するのかもしれません。

彼の作品の中で1番好きなのは「日の名残り」、そして次に「わたしを離さないで」です。いずれも、抑制の効いた筆致で描かれていますが、心に深く残る作品です。

今回、このブログを書くにあたり、屋根裏部屋に行き、スクラップブックをしまってある黒い大きなスーツケースを開けてみました。暗がりの中で、スクラップブックをまとめた紐にはさみを入れ、カズオ・イシグロの記事を探しました。見つけた記事の中の彼は、髪が黒く、若い。日付は2001年11月7日、16年も前です。記事を読むと、作品の中に息づく「日本人性」に焦点を当て、彼の「これまでも今後も、私の作品の根底には、日本人としてのアイデンティティーがあるのではないでしょうか」という言葉で締めくくっています。

スクラップブックのページをめくると、次のページには「ハリー・ポッター」を翻訳・出版した出版社の女性社長のインタビュー記事を貼っています。写真も記事としての扱いも、カズオ・イシグロの記事より断然大きい。あのころは、彼が将来ノーベル文学賞を受賞するとは、誰も想像しなかったと思います。私も、発表のニュースを見るまで、全く想像しませんでした。

彼の肉声はどのような感じだったのだろう、とカセットテープを聞こうと思い立ちました。が、どこを探しても自宅にはカセットレコーダーが見当たりませんでした。この16年の間に、録音機器も大きく変わったのです。

今度家電店に行ったときにでも買って聞こうか、それとも、また机の引き出しの奥にしまい「いつか、聞いてみよう」と楽しみにするのが良いか、迷っています。

カセットテープは、イギリスの作家へのインタビューを録音したものです。私はその作家が大好きで、来日したときに取材する機会に恵まれました。英語でのインタビューを試みようとしたため、記事執筆時に表現等の確認をすることもあると考え録音したのです。作家は、今回ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロです。

彼へのインタビューで覚えているのは、まなざしの優しい、穏やかな話し方をする人だったことです。そして、果敢にも英語でのインタビューを試み、途中、彼が話す英語の表現が分からず質問を繰り返した私に、優しく「通訳の方にお願いしても良いのですよ」と言ってくれたことです。私は恐縮しながら、同席していた通訳の方に頭を下げ、途中で日本語でのインタビューに切り替えたのです。

カズオ・イシグロは、ノーベル賞候補と期待されている村上春樹と比較されることが多々あります。また、この二人は友人同士だとも聞きます。私は村上春樹も大好きで、作品はほとんど読みましたが、やはり、カズオ・イシグロのほうが好きです。

両者はともに才能溢れる素晴らしい作家で、私は、彼らの作品を読むときは至福のときを過ごします。が、私にとって大きく違う点は、村上春樹の作品は私の心の奥には残らず、カズオ・イシグロの作品は心の奥底まで深く染み入り、残り続けるということです。

カズオ・イシグロの作品には、生きることのやるせなさ、切なさがとても良く描かれています。私がカズオ・イシグロを最も好きな作家と挙げる理由はその点にあります。彼の作品を読むと、心を大きく揺さぶられるのです。自分の心の奥深くあるものと共鳴するのかもしれません。

彼の作品の中で1番好きなのは「日の名残り」、そして次に「わたしを離さないで」です。いずれも、抑制の効いた筆致で描かれていますが、心に深く残る作品です。

今回、このブログを書くにあたり、屋根裏部屋に行き、スクラップブックをしまってある黒い大きなスーツケースを開けてみました。暗がりの中で、スクラップブックをまとめた紐にはさみを入れ、カズオ・イシグロの記事を探しました。見つけた記事の中の彼は、髪が黒く、若い。日付は2001年11月7日、16年も前です。記事を読むと、作品の中に息づく「日本人性」に焦点を当て、彼の「これまでも今後も、私の作品の根底には、日本人としてのアイデンティティーがあるのではないでしょうか」という言葉で締めくくっています。

スクラップブックのページをめくると、次のページには「ハリー・ポッター」を翻訳・出版した出版社の女性社長のインタビュー記事を貼っています。写真も記事としての扱いも、カズオ・イシグロの記事より断然大きい。あのころは、彼が将来ノーベル文学賞を受賞するとは、誰も想像しなかったと思います。私も、発表のニュースを見るまで、全く想像しませんでした。

彼の肉声はどのような感じだったのだろう、とカセットテープを聞こうと思い立ちました。が、どこを探しても自宅にはカセットレコーダーが見当たりませんでした。この16年の間に、録音機器も大きく変わったのです。

今度家電店に行ったときにでも買って聞こうか、それとも、また机の引き出しの奥にしまい「いつか、聞いてみよう」と楽しみにするのが良いか、迷っています。

2017年12月19日火曜日

娘の反抗

私は幼稚園から中学校まで、エレクトーンを習っていました。鍵盤が2段(3段)あり、足で弾く鍵盤も付いている楽器です。昭和13年生まれの母が、「近所の友達がオルガンを弾いていて羨ましかった」という思いをずっと抱いていたため、一人娘の私に当時流行していたその楽器を習わせてくれたのです。

高校生になり、運動部の活動が忙しくなったため続けられませんでしたが、私が今でも一応楽譜が読めて、つっかえながらでも鍵盤を弾けるのは、母のお陰です。そんな経験から、子供たちにも「何か楽器を」という気持ちがあり、たまたま娘がサンタさんに頼んだことがきっかけでヴァイオリンを習わせることになりました。その流れで息子にもヴァイオリンを習わせています。

エレクトーンで弾く曲の中で、とても好きな曲がありました。「エストレリータ(小さな星)」という曲です。エレクトーンで弾く曲はクラシックよりもジャズやボサノバなどが多いため、ヴァイオリンと重なることはあまりありません。が、そのメキシコの作家による「エストレリータ」だけは、幾人もの著名なヴァイオリニストのCDに収められており、私は車を運転するときなどによく聴いていました。

流れるように美しい旋律で、特に転調するときの心を揺さぶられるような、終わりに向かうときの心にしみ入るような音色には、何度聞いても胸を打たれます。

https://www.bing.com/videos/search?q=arthur+grumiaux+estrelita&&view=detail&mid=97A914BC7022695F9BA997A914BC7022695F9BA9&FORM=VRDGAR

この大好きな曲を来年1月に開かれる発表会で弾いてほしいと娘に頼みました。娘は「いいよ」と嬉しそうに答えてくれ、先生にも楽譜を探してもらいました。そして、毎日、娘が練習する「エストレリータ」を聞いて、私は気分良く家事をしていました。

ところが、ある日。練習が終わり、私が「もう一度弾いて」と頼むと、娘が「どうして、ママがリクエストするたびに弾かなければならないの?」と言葉を返したのです。娘には珍しい反応です。私は「いいよ、また、明日聞かせてもらうね」と答えました。娘は「ごめんね、ママ」と言って、ヴァイオリンを仕舞いました。

そして、次のヴァイオリンのレッスンのとき。先生に「全然、素敵に弾けていない。どういう風にこの曲を弾きたいかイメージがしっかり出来ていないから弾けないのよ」と注意されていました。私には十分素敵に聞こえましたが、先生の期待するレベルはずっと高いのでしょう。娘はこう先生に答えました。

「私は、この曲を全然素敵だと思っていないんです。だから、素敵になんか弾けない」と。そして、続けました。「この曲は、ママに勧められて発表会の曲に選んだんです。私が弾きたいわけではない」と。娘の目には涙が浮かんでいます。

先生は毅然として娘に言いました。

「あなたがママのリクエストに応えて弾くと決めたのだったら、たとえ自分が好きでなくても、ママに素敵だ感じてもらえるように弾きなさい」

「ママはいつもCDでこの曲を聴いていて、素敵でしょ、って言うけど、私は全然素敵だと思わない」

「素敵だと思わなくても良い。素敵だと思わない曲を弾くことはこれからだってたくさんある。でも、たとえあなたが好きだと思わなくても、お客さんに素敵だなと思ってもらえるように弾かなければ駄目なの。今回の発表会の課題は、自分が乗らない曲をいかに素敵に弾けるか、お客さんを感動させられるかにしましょう」

レッスンが終わり、私は先生に言いました。

「先生、申しわけありませんでした。私がこの曲が好きで娘に頼んだのです。この曲は止めてもらっても構いません」

娘は発表会で、もう1曲、娘が選んだ曲を弾くことになっています。

私は娘にも謝りました。「ごめんね、申しわけないことしちゃったね。大丈夫だよ、弾かなくても良いよ」

娘は涙を浮かべて言いました。「私は、ママに喜んでもらいたくてこの曲を弾くことにしたの。だから、弾く」と言います。

先生は、「この曲、素敵なんですけどね」と私に言います。私も、「そうなんですよね。私もとても良い曲だなって思っているんですけど・・・」と答えました。

そのレッスンの日から次のレッスンの日までの1週間、娘は一度もヴァイオリンに触れませんでした。もともと、私に言われなければ、練習しませんでした。「楽器を弾けると子供たちの人生がより豊かになるかもしれない」と考えていた私の希望で、続けさせていたのです。娘はその私に素直に従い、弾いていただけだったのかもしれません。

練習をしないで臨んだレッスンの次の週も、レッスン日の前日まで一度もヴァイオリンに触れませんでした。前日、気が付いた夫が「練習しなさい」と言い、30分ほど弾いただけでした。

発表会は来年1月21日。いったい、どんな風になるでしょう。娘の気持ちを考えず、自分の好きな曲をリクエストしてしまったことを、私は深く反省しています。娘がヴァイオリン嫌いにならないことを、願うばかりです。

高校生になり、運動部の活動が忙しくなったため続けられませんでしたが、私が今でも一応楽譜が読めて、つっかえながらでも鍵盤を弾けるのは、母のお陰です。そんな経験から、子供たちにも「何か楽器を」という気持ちがあり、たまたま娘がサンタさんに頼んだことがきっかけでヴァイオリンを習わせることになりました。その流れで息子にもヴァイオリンを習わせています。

エレクトーンで弾く曲の中で、とても好きな曲がありました。「エストレリータ(小さな星)」という曲です。エレクトーンで弾く曲はクラシックよりもジャズやボサノバなどが多いため、ヴァイオリンと重なることはあまりありません。が、そのメキシコの作家による「エストレリータ」だけは、幾人もの著名なヴァイオリニストのCDに収められており、私は車を運転するときなどによく聴いていました。

流れるように美しい旋律で、特に転調するときの心を揺さぶられるような、終わりに向かうときの心にしみ入るような音色には、何度聞いても胸を打たれます。

https://www.bing.com/videos/search?q=arthur+grumiaux+estrelita&&view=detail&mid=97A914BC7022695F9BA997A914BC7022695F9BA9&FORM=VRDGAR

この大好きな曲を来年1月に開かれる発表会で弾いてほしいと娘に頼みました。娘は「いいよ」と嬉しそうに答えてくれ、先生にも楽譜を探してもらいました。そして、毎日、娘が練習する「エストレリータ」を聞いて、私は気分良く家事をしていました。

ところが、ある日。練習が終わり、私が「もう一度弾いて」と頼むと、娘が「どうして、ママがリクエストするたびに弾かなければならないの?」と言葉を返したのです。娘には珍しい反応です。私は「いいよ、また、明日聞かせてもらうね」と答えました。娘は「ごめんね、ママ」と言って、ヴァイオリンを仕舞いました。

そして、次のヴァイオリンのレッスンのとき。先生に「全然、素敵に弾けていない。どういう風にこの曲を弾きたいかイメージがしっかり出来ていないから弾けないのよ」と注意されていました。私には十分素敵に聞こえましたが、先生の期待するレベルはずっと高いのでしょう。娘はこう先生に答えました。

「私は、この曲を全然素敵だと思っていないんです。だから、素敵になんか弾けない」と。そして、続けました。「この曲は、ママに勧められて発表会の曲に選んだんです。私が弾きたいわけではない」と。娘の目には涙が浮かんでいます。

先生は毅然として娘に言いました。

「あなたがママのリクエストに応えて弾くと決めたのだったら、たとえ自分が好きでなくても、ママに素敵だ感じてもらえるように弾きなさい」

「ママはいつもCDでこの曲を聴いていて、素敵でしょ、って言うけど、私は全然素敵だと思わない」

「素敵だと思わなくても良い。素敵だと思わない曲を弾くことはこれからだってたくさんある。でも、たとえあなたが好きだと思わなくても、お客さんに素敵だなと思ってもらえるように弾かなければ駄目なの。今回の発表会の課題は、自分が乗らない曲をいかに素敵に弾けるか、お客さんを感動させられるかにしましょう」

レッスンが終わり、私は先生に言いました。

「先生、申しわけありませんでした。私がこの曲が好きで娘に頼んだのです。この曲は止めてもらっても構いません」

娘は発表会で、もう1曲、娘が選んだ曲を弾くことになっています。

私は娘にも謝りました。「ごめんね、申しわけないことしちゃったね。大丈夫だよ、弾かなくても良いよ」

娘は涙を浮かべて言いました。「私は、ママに喜んでもらいたくてこの曲を弾くことにしたの。だから、弾く」と言います。

先生は、「この曲、素敵なんですけどね」と私に言います。私も、「そうなんですよね。私もとても良い曲だなって思っているんですけど・・・」と答えました。

そのレッスンの日から次のレッスンの日までの1週間、娘は一度もヴァイオリンに触れませんでした。もともと、私に言われなければ、練習しませんでした。「楽器を弾けると子供たちの人生がより豊かになるかもしれない」と考えていた私の希望で、続けさせていたのです。娘はその私に素直に従い、弾いていただけだったのかもしれません。

練習をしないで臨んだレッスンの次の週も、レッスン日の前日まで一度もヴァイオリンに触れませんでした。前日、気が付いた夫が「練習しなさい」と言い、30分ほど弾いただけでした。

発表会は来年1月21日。いったい、どんな風になるでしょう。娘の気持ちを考えず、自分の好きな曲をリクエストしてしまったことを、私は深く反省しています。娘がヴァイオリン嫌いにならないことを、願うばかりです。

2017年12月15日金曜日

テーンエイジャー

トントントンー。朝、まだ暗いうちに大きな音が聞こえました。「何事? 」と思って、寝室から出てダイニングに行くと、夫が壁のあちこちに誕生日の飾りを飾っています。その日は娘の13歳の誕生日でした。

前日は恒例の「ディズニーランド」に行き、夜遅く帰ってきましたので、夫は朝普段より早く起きて飾り付けしたたのです。さすが、娘を溺愛する夫です。私は、すっかり忘れていました。

「My little girl(僕の小さな娘)も、ティーンエイジャーか・・・」とため息をつきながら、壁や天井に釘を打ちながら、飾りをつける夫。

「私、ぼんやりとしか知らないんだけど、ティーンエイジャーって何歳から?」

「13歳からだよ。Eleven,Twelve,Thirteen・・・だろ。だからティーエイジャー」

「なるほど」

1年ほど前までは一緒にお風呂の入っていたのに、最近は、バスルームのドアをノックして、「ダディもシャワーに入らなければならないんだ。早く出てくれる?」と気を遣っています。ティーンエイジャーってそんな年齢なんですね。

いつものようにお弁当を作って、送り出しました。いつものように夫と手をつないで歩く後ろ姿を見送ります。角を曲がって、こちらを振り向いた娘。前日と同様ピョンピョン飛び跳ねて、「行ってきまーす!ママ、大好きだよ」と大きな声で言い、手を大きく振ってくれました。そして、手をひらひらと動かしながら、大げさに、舞台から消えるように私の視界から消えていきました。目頭が熱くなりました。「明日も明後日も、”ピョンピョン”をしてくれますように」と願いました。

今年に入り、背がぐんと伸びて、反抗期特有の生意気な言動が時折見られるようになりました。娘の子供らしい表情やしぐさや言葉が一つ一つ消えていってしまうことを、夫も私もとても残念に思っています。だからこそ、これまで同様子供らしい態度を見せてくれると、ほっとするのです。

前日のディズニーランドでは、最後に娘と一緒にダンボの乗り物に乗りました。ダンボをかたどったシートに乗り、空を舞っているようにのんびりと、ぐるぐる回る乗り物です。上から見下ろした夜のディズニーランドは夢の国のようにきれいでした。娘の12歳最後の日に、”空”から一緒に見たその景色を目に焼き付けました。

帰りの車の中で、娘が残念そうに言いました。

「ディズニーランドって、その中にいるときは夢のようにきれいですべてが完璧なんだけど、駐車場を出ると現実が戻ってくるんだよね」

「現実って?」

「信号があちこちにあって車だらけの街とか、宿題やテストがいっぱいある学校に行かなければならないこととか」

「あらっ、学校楽しいんじゃなかったの?」

「楽しいけど、ディズニーランドほどは楽しくないじゃん」

誕生日当日の朝、夫が朝早く起きて飾り付けをしていたのは、「夢の続きをもう1日娘のために」という父親の思いからだったのかもしれないな、とふと思ったのでした。

前日は恒例の「ディズニーランド」に行き、夜遅く帰ってきましたので、夫は朝普段より早く起きて飾り付けしたたのです。さすが、娘を溺愛する夫です。私は、すっかり忘れていました。

「My little girl(僕の小さな娘)も、ティーンエイジャーか・・・」とため息をつきながら、壁や天井に釘を打ちながら、飾りをつける夫。

「私、ぼんやりとしか知らないんだけど、ティーンエイジャーって何歳から?」

「13歳からだよ。Eleven,Twelve,Thirteen・・・だろ。だからティーエイジャー」

「なるほど」

1年ほど前までは一緒にお風呂の入っていたのに、最近は、バスルームのドアをノックして、「ダディもシャワーに入らなければならないんだ。早く出てくれる?」と気を遣っています。ティーンエイジャーってそんな年齢なんですね。

いつものようにお弁当を作って、送り出しました。いつものように夫と手をつないで歩く後ろ姿を見送ります。角を曲がって、こちらを振り向いた娘。前日と同様ピョンピョン飛び跳ねて、「行ってきまーす!ママ、大好きだよ」と大きな声で言い、手を大きく振ってくれました。そして、手をひらひらと動かしながら、大げさに、舞台から消えるように私の視界から消えていきました。目頭が熱くなりました。「明日も明後日も、”ピョンピョン”をしてくれますように」と願いました。

今年に入り、背がぐんと伸びて、反抗期特有の生意気な言動が時折見られるようになりました。娘の子供らしい表情やしぐさや言葉が一つ一つ消えていってしまうことを、夫も私もとても残念に思っています。だからこそ、これまで同様子供らしい態度を見せてくれると、ほっとするのです。

前日のディズニーランドでは、最後に娘と一緒にダンボの乗り物に乗りました。ダンボをかたどったシートに乗り、空を舞っているようにのんびりと、ぐるぐる回る乗り物です。上から見下ろした夜のディズニーランドは夢の国のようにきれいでした。娘の12歳最後の日に、”空”から一緒に見たその景色を目に焼き付けました。

帰りの車の中で、娘が残念そうに言いました。

「ディズニーランドって、その中にいるときは夢のようにきれいですべてが完璧なんだけど、駐車場を出ると現実が戻ってくるんだよね」

「現実って?」

「信号があちこちにあって車だらけの街とか、宿題やテストがいっぱいある学校に行かなければならないこととか」

「あらっ、学校楽しいんじゃなかったの?」

「楽しいけど、ディズニーランドほどは楽しくないじゃん」

誕生日当日の朝、夫が朝早く起きて飾り付けをしていたのは、「夢の続きをもう1日娘のために」という父親の思いからだったのかもしれないな、とふと思ったのでした。

2017年12月12日火曜日

捨てられたニラ

料理好きの夫が週末、ランチにパスタを作ってくれました。「おいしいね」を子供たちと連発し、パスタ皿をキッチンに下げたとき。見つけました。生ごみを入れる三角コーナーの中に、テープが巻かれたままのニラの一部を。

「もったいない」

私は心の中でつぶやきます。これだけあれば、チャーハンや炒め物に使えます。母の「食べ物を粗末にしたら目がつぶれるよ」という声が聞こえそうです。

このニラの下の部分を使うには、巻かれたテープに包丁の刃先を入れて切り、外さなければなりません。夫は、それが面倒だったのでしょう。おそらく、自分は食べ物を無駄にしているという意識は全くないに違いありません。これはお国柄の違いでしょうか?育ちの違いでしょうか? それとも性差でしょうか?

三角コーナーの中のニラを見て私は考えます。夫に注意しようかどうか、と。今、言わなければ、これから一生私はこのように捨てられたニラを見続け、そのたびに、「もったいない」と思い続けなければならない。

これまでも、何度か三角コーナーの中か、時に大胆にもゴミ箱の中に直接捨てられたニラを発見しました。しかし、注意して不機嫌になられても困るので、ずっと目をつぶってきました。夫と二人で料理しているとき、さりげなくニラのテープをはずしてほどき、下5ミリだけ切って捨てて、そのほかの部分は使い切るというところを見せたこともありました。が、夫はそこには注意を払わないのでしょう。効果はありませんでした。

夫には機嫌良く、たまの料理を楽しんでもらいたい。小さなことには目をつぶろう。そして、私はまた、今回も「ニラの下の部分はテープをはずせば使えるよ」という言葉を飲み込みました。

食材を無駄にする夫を別の観点から評価すると、実はとても良い点が見えてきます。つまり、人に対して細かなことを期待しないし、細かなことがそもそも目につかないという点です。こういう男性の妻はある意味楽が出来るのです。

思い出すのは、夫のコメントです。冷蔵庫内の野菜の残りを使って嬉々として料理を作る私に、真面目な表情で「食材を使い切る君は本当に偉いと思う。僕のママはよく、大きなゴミ箱をずりずりと冷蔵庫の前まで引っ張ってきて、賞味期限の切れたものや新鮮でなくなった野菜をどんどん捨てていた」と振り返りました。私は意外なことをほめられたことに驚き、「そんなことでほめてもらって、ありがとう」と恐縮したのです。

義母は看護師として働きながら4人の息子を育て上げました。昼間に家事と夕食の準備をし、夕方職場から帰宅する義父とバトンタッチをして職場に出勤する生活を続けた人です。手作りの夕食を食べ盛りの息子4人と夫に用意する(すごい量だと想像します)のに精一杯で、賞味期限内に無駄なく食材を使い切ることに注意を払うなどという時間はなかったと想像します。というより、食べ物の量が足りているかということに常に意識が向けられていたはずです。食料が豊富な国ですので、つい買い過ぎてしまった食料を無駄にしてしまうことに対する罪悪感が少なかったのかもしれません。

逆に、食料が不足した戦中戦後の日本で子供時代を過ごした私の母は、食べ物や日用品を無駄にすることを非常に嫌がりました。

その母が常に言っていた「食べ物(ご飯粒とも言います)を粗末にすると目がつぶれる」という言い伝え。数年前、同年代の札幌在住の友人2人とレストランで食事をしたときに出てきました。友人の1人がお皿に余ったパスタを「もったいない。食べようよ。目がつぶれちゃう」と言ったのです。もう1人の友人もすぐ「そうそう、目がつぶれるからね」と同意し、3人でお料理をさらえたのです。私は「食べ物を粗末にしてはいけない」という感覚を友人たちと共有できたことに、感動を覚えたのでした。

さて、そのニラ。野菜の皮の上に捨てられていましたので汚れていませんでした。ですので、拾い上げ、丁寧に洗い、端をそろえて5ミリほど切って捨て、残りをポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れました。もちろん、夫の目に触れて、夫が気分を害さないように、他の野菜の下に隠しました。

翌日、もう1束のニラの固い部分を同じ長さに切って合わせ、ホタテと一緒に炒めておかずの一品に加えました。オイスターソースを使ったその一品を夫は「おいしいね、これ」と満足そうに食べました。その夫を見ながら、私も「夫の気分を害さず、食材も無駄にせず、一挙両得だわ」と満足したのでした。

「もったいない」

私は心の中でつぶやきます。これだけあれば、チャーハンや炒め物に使えます。母の「食べ物を粗末にしたら目がつぶれるよ」という声が聞こえそうです。

このニラの下の部分を使うには、巻かれたテープに包丁の刃先を入れて切り、外さなければなりません。夫は、それが面倒だったのでしょう。おそらく、自分は食べ物を無駄にしているという意識は全くないに違いありません。これはお国柄の違いでしょうか?育ちの違いでしょうか? それとも性差でしょうか?

三角コーナーの中のニラを見て私は考えます。夫に注意しようかどうか、と。今、言わなければ、これから一生私はこのように捨てられたニラを見続け、そのたびに、「もったいない」と思い続けなければならない。

これまでも、何度か三角コーナーの中か、時に大胆にもゴミ箱の中に直接捨てられたニラを発見しました。しかし、注意して不機嫌になられても困るので、ずっと目をつぶってきました。夫と二人で料理しているとき、さりげなくニラのテープをはずしてほどき、下5ミリだけ切って捨てて、そのほかの部分は使い切るというところを見せたこともありました。が、夫はそこには注意を払わないのでしょう。効果はありませんでした。

夫には機嫌良く、たまの料理を楽しんでもらいたい。小さなことには目をつぶろう。そして、私はまた、今回も「ニラの下の部分はテープをはずせば使えるよ」という言葉を飲み込みました。

食材を無駄にする夫を別の観点から評価すると、実はとても良い点が見えてきます。つまり、人に対して細かなことを期待しないし、細かなことがそもそも目につかないという点です。こういう男性の妻はある意味楽が出来るのです。

思い出すのは、夫のコメントです。冷蔵庫内の野菜の残りを使って嬉々として料理を作る私に、真面目な表情で「食材を使い切る君は本当に偉いと思う。僕のママはよく、大きなゴミ箱をずりずりと冷蔵庫の前まで引っ張ってきて、賞味期限の切れたものや新鮮でなくなった野菜をどんどん捨てていた」と振り返りました。私は意外なことをほめられたことに驚き、「そんなことでほめてもらって、ありがとう」と恐縮したのです。

義母は看護師として働きながら4人の息子を育て上げました。昼間に家事と夕食の準備をし、夕方職場から帰宅する義父とバトンタッチをして職場に出勤する生活を続けた人です。手作りの夕食を食べ盛りの息子4人と夫に用意する(すごい量だと想像します)のに精一杯で、賞味期限内に無駄なく食材を使い切ることに注意を払うなどという時間はなかったと想像します。というより、食べ物の量が足りているかということに常に意識が向けられていたはずです。食料が豊富な国ですので、つい買い過ぎてしまった食料を無駄にしてしまうことに対する罪悪感が少なかったのかもしれません。

逆に、食料が不足した戦中戦後の日本で子供時代を過ごした私の母は、食べ物や日用品を無駄にすることを非常に嫌がりました。

その母が常に言っていた「食べ物(ご飯粒とも言います)を粗末にすると目がつぶれる」という言い伝え。数年前、同年代の札幌在住の友人2人とレストランで食事をしたときに出てきました。友人の1人がお皿に余ったパスタを「もったいない。食べようよ。目がつぶれちゃう」と言ったのです。もう1人の友人もすぐ「そうそう、目がつぶれるからね」と同意し、3人でお料理をさらえたのです。私は「食べ物を粗末にしてはいけない」という感覚を友人たちと共有できたことに、感動を覚えたのでした。

さて、そのニラ。野菜の皮の上に捨てられていましたので汚れていませんでした。ですので、拾い上げ、丁寧に洗い、端をそろえて5ミリほど切って捨て、残りをポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れました。もちろん、夫の目に触れて、夫が気分を害さないように、他の野菜の下に隠しました。

翌日、もう1束のニラの固い部分を同じ長さに切って合わせ、ホタテと一緒に炒めておかずの一品に加えました。オイスターソースを使ったその一品を夫は「おいしいね、これ」と満足そうに食べました。その夫を見ながら、私も「夫の気分を害さず、食材も無駄にせず、一挙両得だわ」と満足したのでした。

2017年12月5日火曜日

忘れ物したら?

娘と息子は、忘れ物をしたときの反応が違います。息子の水泳教室で、改めてそう感じました。更衣室で着替え中、バッグの中に水中メガネがないことに気が付いたときです。

「今日はメガネなしで泳いでね」

これが、私の最初の対応。

「嫌だ。メガネがないと泳げないの。ナマズさん(息子のクラス)はメガネをして泳がなきゃダメなの」

息子の目からはポロポロと涙がこぼれます。そして、珍しく私にまとわりついて離れません。皆の前で思わず涙がこぼれてしまったら、黄信号。息子の心にはおそらく「皆の前で泣いてしまって恥ずかしい」という意識が芽生えているのです。泣きながら私にまとわりつく息子の手の力の強さから、「メガネなしで入るくらいだったら、帰るほうが良い」という決意が感じられます。

以前、似たようなことがありました。うっかりしてスニーカーではなくサンダルで登園してしまったとき。そのときも珍しく泣いて私にまとわりつきました。幼稚園の先生も私も、「サンダルでも園庭で遊べるから大丈夫」と説得したのですが、泣き止まず、結局私はもう一度息子を自転車の後ろに乗せて帰宅し、スニーカーに履き直させ、「登園」をやり直したのです。

私は一応息子に言います。

「昨日、持ち物を確認しなさいって言ったでしょう」

「確認したよ。そのときはあったんだ」

「でも、ないってことは確認していないことと同じでしょう」

「あったのに、どうしてバッグに入っていないのか分からないの」

息子の目からはまた涙が流れてきます。私はあきらめ、「仕方ないわね。今度はちゃんと確認してね。今回は買ってあげる」と言い、息子の側を離れ、受付に向かいました。息子が後ろから私を呼び止めました。

「ママ、色はブルーね」

振り返ると、「今泣いたカラスが・・・」という表情になっています。さすが、ちゃっかり者の第2子です。

注文通りにブルー色のメガネを購入して息子に差し出しました。息子は嬉々として受け取り、その新しいメガネを格好良くはめて、「ママ、じゃあね」と言いながら、プールに入っていきました。

こういう場面では、「きょうだいでも、全然違うなぁ」と面白く感じます。そして、娘の幼稚園・小学校のころを思い出します。娘だったら、まったく別の反応をしたでしょう。

「今日はメガネなしで泳いでね」と言うと、「うん、そうするね」とにっこり笑って答えるでしょう。そして、先生にもじもじしながら「メガネを忘れました」と言い、メガネを借りてプールに入り、見学する私に何事もなかったかのように飛切りの笑顔で手を振ってくれたと思います。

先日の運動会のときもそうでした。幼稚園児から高校生まで同じ校舎で学ぶ娘の学校。運動会は午前中が園児・小学生、午後が中学生・高校生に分かれています。そのとき娘は午前中は制服に黒いタイツと革靴で勉強し、午後は体操着と運動靴に着替えて運動会に参加することになっていました。

その日、娘が登校した後まず気が付いたのは、運動靴を入れた袋を忘れたこと。小学生のころから忘れ物は日常茶飯事の娘。この日運動会観戦は午後でしたので、私が届ければ十分間に合うため、私は胸をなで下しました。

教室に運動靴を届けると、娘は「ママありがとう!」と嬉しそうにハグをしてくれました。そして、グラウンドに行って観戦席に座り、娘を待っていると・・・。

何と娘はTシャツに短パン、そして短パンの下には黒いタイツと運動靴を履いてグラウンドに現れたのです。娘は観戦席に私たちを見つけ、嬉しそうに手を振ってくれました。娘は、運動靴だけでなく、くつ下も忘れたのです。でも娘の表情には照れも恥ずかしさも全く見られず、友人らと談笑しながら、楽しそうです。しかし、観戦席から見ると奇妙で、何より目立ちます。私は慌てて自分の履いている靴下を脱いで、グラウンドに行き娘に渡しました。「ありがとう!ママ」と喜んだ娘は悠然と靴下を持って着替え室に行き、タイツを靴下に履き替え、運動会らしい格好でグラウンドに戻ってきたのでした。

そんなことを思い出しながら、見学席からプールで泳ぐ息子の姿を探しました。息子は私に気付くこともなく、私を探すこともなく、泳ぎに集中しています。「ああ、娘だったら、きっとプールから笑顔で私に手を振ってくれただろうな」と思いつつ、私はちょっぴり寂しさを感じながら、息子の姿を眺めるのでした。

結局、行方不明だった水中メガネは車のシートに落ちていたことが分かりました。きちんとジッパーをしていなかったため落ちたようです。その日から、息子は「念のため」と、水中メガネを2つバッグに入れています。

「今日はメガネなしで泳いでね」

これが、私の最初の対応。

「嫌だ。メガネがないと泳げないの。ナマズさん(息子のクラス)はメガネをして泳がなきゃダメなの」

息子の目からはポロポロと涙がこぼれます。そして、珍しく私にまとわりついて離れません。皆の前で思わず涙がこぼれてしまったら、黄信号。息子の心にはおそらく「皆の前で泣いてしまって恥ずかしい」という意識が芽生えているのです。泣きながら私にまとわりつく息子の手の力の強さから、「メガネなしで入るくらいだったら、帰るほうが良い」という決意が感じられます。

以前、似たようなことがありました。うっかりしてスニーカーではなくサンダルで登園してしまったとき。そのときも珍しく泣いて私にまとわりつきました。幼稚園の先生も私も、「サンダルでも園庭で遊べるから大丈夫」と説得したのですが、泣き止まず、結局私はもう一度息子を自転車の後ろに乗せて帰宅し、スニーカーに履き直させ、「登園」をやり直したのです。

私は一応息子に言います。

「昨日、持ち物を確認しなさいって言ったでしょう」

「確認したよ。そのときはあったんだ」

「でも、ないってことは確認していないことと同じでしょう」

「あったのに、どうしてバッグに入っていないのか分からないの」

息子の目からはまた涙が流れてきます。私はあきらめ、「仕方ないわね。今度はちゃんと確認してね。今回は買ってあげる」と言い、息子の側を離れ、受付に向かいました。息子が後ろから私を呼び止めました。

「ママ、色はブルーね」

振り返ると、「今泣いたカラスが・・・」という表情になっています。さすが、ちゃっかり者の第2子です。

注文通りにブルー色のメガネを購入して息子に差し出しました。息子は嬉々として受け取り、その新しいメガネを格好良くはめて、「ママ、じゃあね」と言いながら、プールに入っていきました。

こういう場面では、「きょうだいでも、全然違うなぁ」と面白く感じます。そして、娘の幼稚園・小学校のころを思い出します。娘だったら、まったく別の反応をしたでしょう。

「今日はメガネなしで泳いでね」と言うと、「うん、そうするね」とにっこり笑って答えるでしょう。そして、先生にもじもじしながら「メガネを忘れました」と言い、メガネを借りてプールに入り、見学する私に何事もなかったかのように飛切りの笑顔で手を振ってくれたと思います。

先日の運動会のときもそうでした。幼稚園児から高校生まで同じ校舎で学ぶ娘の学校。運動会は午前中が園児・小学生、午後が中学生・高校生に分かれています。そのとき娘は午前中は制服に黒いタイツと革靴で勉強し、午後は体操着と運動靴に着替えて運動会に参加することになっていました。

その日、娘が登校した後まず気が付いたのは、運動靴を入れた袋を忘れたこと。小学生のころから忘れ物は日常茶飯事の娘。この日運動会観戦は午後でしたので、私が届ければ十分間に合うため、私は胸をなで下しました。

教室に運動靴を届けると、娘は「ママありがとう!」と嬉しそうにハグをしてくれました。そして、グラウンドに行って観戦席に座り、娘を待っていると・・・。

何と娘はTシャツに短パン、そして短パンの下には黒いタイツと運動靴を履いてグラウンドに現れたのです。娘は観戦席に私たちを見つけ、嬉しそうに手を振ってくれました。娘は、運動靴だけでなく、くつ下も忘れたのです。でも娘の表情には照れも恥ずかしさも全く見られず、友人らと談笑しながら、楽しそうです。しかし、観戦席から見ると奇妙で、何より目立ちます。私は慌てて自分の履いている靴下を脱いで、グラウンドに行き娘に渡しました。「ありがとう!ママ」と喜んだ娘は悠然と靴下を持って着替え室に行き、タイツを靴下に履き替え、運動会らしい格好でグラウンドに戻ってきたのでした。

そんなことを思い出しながら、見学席からプールで泳ぐ息子の姿を探しました。息子は私に気付くこともなく、私を探すこともなく、泳ぎに集中しています。「ああ、娘だったら、きっとプールから笑顔で私に手を振ってくれただろうな」と思いつつ、私はちょっぴり寂しさを感じながら、息子の姿を眺めるのでした。

結局、行方不明だった水中メガネは車のシートに落ちていたことが分かりました。きちんとジッパーをしていなかったため落ちたようです。その日から、息子は「念のため」と、水中メガネを2つバッグに入れています。

登録:

コメント (Atom)