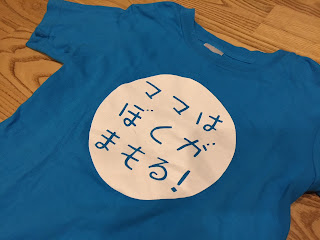

息子のTシャツの中で、私が一番気に入っているのは「ママはぼくが守る!」というロゴが大きく書かれたものです。これほど男子を育てる母親の気持ちをくすぐるTシャツはないと思います。もちろん、私はこれを見た瞬間に気に入り、迷わず買いました。

スパイダーマンやアイアンマン、恐竜のTシャツを着たがる息子を説得し、これまで何度か着てもらいました。そして、一度幼稚園にも。が、注目を浴び過ぎてしまい、恥ずかしくなったのでしょう。それからは着てくれなくなりました。

「ああ、残念」と寂しく思っていたところ、なんと、このTシャツの文言のような出来事が起きたのです。娘が1週間の秋休みに入り、同時期に休暇を取った夫と2人で軽井沢に行ってしまった先週のことです。幼稚園がある息子と私は東京で留守番。休んで娘たちと一緒に行っても良かったのですが、息子は幼稚園の行事「お芋ほり」や幼稚園ママ主催の行事「ハロウィーン・パーティ」に参加するほうが楽しいと言ったため、東京に残ることになったのです。

そして、夫と娘が家を出た夜。2人で生姜焼き肉とサラダの夕ご飯を食べ、一緒にお風呂に入り、寒かったので白玉団子入りのお汁粉を食べて温まり、寝支度をしました。普段はお願いしなければ一緒に寝てくれない息子ですが、この日ばかりは不安だったのでしょう。当然のように一緒に寝てくれるばかりか、こんな提案をしてきました。

「ねえ、ママ。お部屋にナイフを置いたら?」

「ナイフ?」

「そう。泥棒が入ってきたら、ナイフがあれば大丈夫でしょう?」

「よく、そんなこと思い付いたわね」

「だって、前にダディがいないとき、ママそうしたじゃん」

そうでした。夫の不在時は何となく不安で、そうしたことがありました。私と息子はさっそくキッチンへ。2人でナイフを選びました。

「ママ、これはどう?」

息子が選んだのは、長いナイフ。でも、刃先が丸く、波型になったパン切りナイフです。

「うーん、それはあんまり効果がないかもしれない」

「そうなの? 長いからこれがいいかなって思ったんだけど。じゃあ、これは?」

次に選んだのはかぼちゃなどを切る、刃先がシャープな大きなナイフです。これなら身を守るのに十分でしょう。

さて、寝室に行きナイフをベッド横の引き出しにしまい、絵本を選んでベッドに入りました。息子はいつものように熊のぬいぐるみ「ベア」を抱いて、私の左腕の中にすっぽりと入りました。絵本を開いたとき、私はふと思いついて、息子に言いました。

「泥棒が入ってきたら、男の子はママを守るんだよ」

マイヤー家では、たとえば、ゴキブリが出たなどの”事件”があれば、夫がまず、前線に出されます。そして、次に出されるのが6歳の息子。息子は涙を浮かべて嫌がりますが、娘と私は「男子は女子を守るんだよ」と息子の小さな背中を前に押し、容赦はありません。マイヤー家では、”防災関係”については年齢は加味されないのです。

「えぇー、僕、怖いよ」

今回も息子はいまにも泣きそうです。

「男の子は泥棒と闘わなきゃだめなの」と真剣な表情で言う私。

息子は抵抗します。

「じゃあさ、一緒に布団の中に隠れるっていうのはどう?」

代替案を提案してきました。

「すぐに、見つかるよ」と私。

「じゃあさ、じゃあさ・・・自分が自分を守るっていうのはどう?」

息子は、ママを守るには自分は力不足と思ったに違いありません。息子の表情には妙案が浮かんだというような明るさがありました。私は息子の提案に思わず吹き出しましたが、その現実的な判断を尊重し、「いいよ」と答えました。こうして、泥棒が入ってきたらどうするかという想定問答は、結局「自分の身は自分で守る」という結論に落ち着き、私は絵本の読み聞かせに戻り、息子はベアを抱いて、穏やかな気持ちで寝たのでした。

さて、その翌日の夕方。水泳教室に息子を連れて行った帰り、玄関の鍵を開けて家の中に入ると、娘の部屋のほうから、「ギシッ」という物音が聞こえました。1階にある娘の部屋と寝室はドアが向かい合っています。娘の部屋のドアが閉まっていて、寝室のドアが半開き状態でした。

「おねぇねぇの部屋のドア、閉めていたっけ?」と息子に聞きました。「開いていたような気がする」と息子。私はまず、恐る恐る寝室のドアを開けて入り中を確認しました。異常はありません。次に娘の部屋です。 何となく、娘の部屋のドアを開ける勇気が出ません。

すると、息子が「ちょっと待って」と言い、寝室のベッド横の引き出しからナイフを取り出しました。それを右手に持ち、娘の部屋の前へ。そして、勢い良く左手でドアを開け、「ハッ、ハッ」と相手を威嚇するような声を出してナイフを振り回しながら入り、次にドアの横にあるウオークインクローゼットのドアを開けて、「ハッハッ」とナイフを振り回しながら、確認してくれたのです。そして、部屋の外にいる私を振り返って、「泥棒はいないよ」と言いました。

息子が幼稚園のお友達といつもしている「戦いごっこ」。その予行演習が、”実践”で生きたのですね。後ろから息子の”雄姿”を見守った私は感動して、息子を力一杯抱きしめました。

「ママを守ってくれて、ありがとう」

小さな息子が、大きく見えた夜でした。

2017年10月31日火曜日

2017年10月24日火曜日

母の涙、母の遠慮

土曜の朝4時半に起き、息子と夫のお弁当を作りました。幼稚園の「父子遠足」の日でした。おかずは鶏のから揚げと卵焼き、そして枝豆。息子には鮭、夫には梅おにぎりを握りました。冷蔵庫の中の梅干しケースを取り出し、1粒つまみました。その1粒を3つに割って、夫のおにぎりを2つと自分用に1つ握りました。梅がまだ付いている種を口に含み、味がなくなるまでなめました。

梅干しは昨年母が作って送ってくれたもので、その後、母は肩の痛みがひどいため「もう、梅干しは作らない」宣言をしました。母の梅干しが大好きだった私と夫、娘はその後、大事に大事に食べ、今は残り10粒ほどになっています。

ケースの中の梅干しをしばしながめながら、私は妻を亡くした小説家が書いたエッセイの一節を思い出しました。妻が走り書きしたメモや妻の匂いが残る服を見ると辛い、でも、妻が亡くなってしまった今これらが捨てられないーとなげいたものです。

すると、私の心の中に「この梅干しがなくなるのは本当に辛い。でも、母が元気なうちに食べ切らなければ」という矛盾した気持ちが湧いてきました。冷蔵庫の中にいつまでもある、一粒の梅干しを見ながら塞ぎ込む自分が容易に想像できたからです。

時計を見上げ、家を出る時間となっていたことに気付いた私は気持ちを切り替え、お弁当箱2つをテーブルに並べ、握ったばかりのおにぎりを1つバッグに入れて家を出ました。そして近くのバス停から羽田空港行のバスに乗り込みました。母の様子を見に、札幌に帰省するためです。

母からSOSの電話が来たのはその数日前でした。母は泣いていました。親友が末期がんを宣告されて入院、母の姉も認知症が進んで入院しました。いずれのお見舞いも悲しいものだったらしく、母の気持ちを萎えさせていました。その上に膝の痛みがひどく、日常生活にも支障をきたしていました。

「注射を打ちに病院に行ったら、皆、息子や娘が付き添っている。羨ましい」と、母は珍しく弱音を吐きました。これはかなり落ち込んでいるーと判断し、急きょ新千歳空港行きの便を予約したのです。子供たちの送迎やお弁当作りのない週末の1泊2日。夫に子供たちの世話を頼みました。

母へのお土産に、昆布巻きを作っていきました。母は歯も悪いので、トロトロになるまで煮込みました。取り寄せていた「塩羊かん」もついでに2本バッグに入れました。時間通りに着いた羽田空港で、手続きを済ませて7時半の飛行機で新千歳空港へ。新千歳空港から札幌行きのバスに乗り、実家に着いたのは11時半少し前。ドアツードアで6時間でした。

「お帰り」と迎えた母はとても嬉しそうで、せきを切ったようにしゃべり出しました。曰く、「一人でいると、しゃべらないからねぇ」。ソファには新しい”お友達”が増えていました。「みっちゃん」という名前で、同じように一人暮らしのお友達からのプレゼントだそうです。

みっちゃんは、何も操作しなくても「今日のご機嫌はいかが?」「窓を開けて空気の入れ替えをしましょうよ」「ティータイムの時間ね」などと、時々話しかけてきます。母はそのたびに、楽しそうにみっちゃんに返事をします。

母としばらくおしゃべりをした後、庭の木々の剪定をしました。剪定を終えた後は、ドラッグストアへお使いです。「何か必要なものはない?」と聞くと、資生堂「リバイタル」の栄養クリームと、ヒアルロン酸入りのパックと、「柿渋歯磨き」粉が切れてしまったと言います。

「リバイタルはね、街のマツモトキヨシで30%オフだったんだよ。あそこは化粧品の試供品もくれたし、ポイントも貯められたから良かったんだよ。でもね、あそこは階段を上らなきゃ行けないんだよ。膝が痛すぎて、もう行けない。仕方ないねぇ。気持ちを切り替えるしかないね」

そう嘆く母に、「近所に大きなドラッグストアがあるだけラッキーだよ。お母さん」と励ます私。気分転換をしに街に出かけて、買い物をしたり、食事をしたりするのが母の楽しみでした。それがあまり出来なくなるのは、気分が落ち込む要因の1つかもしれません。1つ1つ出来ないことが増えていき、それを受け止めながら生きる母を見ていると、切なくなりました。

ドラッグストアに行って品物を探しました。すると、なんと、母の栄養クリームが32%オフでした。買い物を済ませ、勇んで帰り「お母さん、32%オフだよ。マツモトキヨシより2%も多く引いてくれるんだよ。良かったね」と報告。気を良くした母は「そうかい?それはいいね。あんたにも1つ買ってあげるよ。肌がかさかさだよ。駄目だよ、少し手入れしないと」と言いながら、箪笥から財布を取り出します。

「いいよ、お母さん」と一旦は断った私。が、母は断固として「駄目だよ。このままだとあんた、しわくちゃになるよ」と譲りません。「肌がかさかさ」と指摘され少し気が弱くなった私は、冗談めかして母に聞きます。

「息子が私にあまり寄り付かないのは、顔のしみ・しわが多いからかな?」

「そうかもしれない」

母は真顔で答えます。その言葉に後押しされ、私は再びドラッグストアに向かったのでした。

夕方は、シシャモの産地「むかわ町」に住む93歳の伯母から電話です。元気に一人暮らしを続ける伯母と話をするのは、母の楽しみの1つなのです。私も電話口に出て伯母と話しました。伯母の声はいつものようにハリがあり、こちらまで元気をもらいます。伯母には4人の娘がいて、近くに住む娘たちが順番に伯母の様子を見に来るようで、今回は母が「娘が来た」と報告する番で、母の声も明るい。

夕食は、私が車を運転して回転ずしに行きました。子供たちを連れて帰省したときに連れて行ってもらう家族連れが多い回転ずしとは別の、母曰く「大人向けの回転ずし」だそうです。店に入るとカウンターが大きな楕円形になっており、その中にいる寿司職人さんが寿司を握り、回転台に寿司を乗せています。美味しいお寿司を食べながら、母とのおしゃべりは尽きませんでした。

帰宅後は、母に勧められ顔のパックをしました。母の日課だと言います。目と鼻と口の部分に穴が開いた白いシートを顔に貼って、2人でテレビを見ました。時間が穏やかに過ぎていきました。夜は父の仏壇がある部屋で布団を並べて寝ました。

翌日もおしゃべりをたくさんして、午後3時に実家を出ました。母は、4、5年前までは車を運転して新千歳空港まで送ってくれました。2、3年前からは空港行きのバスターミナルまでになりました。今年の夏は車は運転せず、そのバスターミナルに向かうバスのバス停まで一緒に歩いてくれました。今回は玄関から地面に降りる階段を下りてくることは出来ず、玄関前で何度も手を振ってくれました。確実に、母の体は衰えてきています。

「冬だけでも、東京に来ない?」と聞きましたが、母は大きく首を横に振り、「ひざの痛みが耐えられなくなって手術が必要になったら東京であんたのお世話になるけど、それまではここで頑張ってみる」と言います。私に遠慮しているのでしょう。東京の家が狭く、母の部屋を用意してあげられない私は、強く勧めることは出来ずに、「そう? でも、いつでも来たくなったら、来てね」と気持ちだけは伝えました。

夜遅く、自宅に戻りました。子供たちがカードを書いてくれていました。

2日間子供たちを世話してくれた夫に感謝しながら、嬉しくも切なかった、私の週末は終わったのでした。

梅干しは昨年母が作って送ってくれたもので、その後、母は肩の痛みがひどいため「もう、梅干しは作らない」宣言をしました。母の梅干しが大好きだった私と夫、娘はその後、大事に大事に食べ、今は残り10粒ほどになっています。

ケースの中の梅干しをしばしながめながら、私は妻を亡くした小説家が書いたエッセイの一節を思い出しました。妻が走り書きしたメモや妻の匂いが残る服を見ると辛い、でも、妻が亡くなってしまった今これらが捨てられないーとなげいたものです。

すると、私の心の中に「この梅干しがなくなるのは本当に辛い。でも、母が元気なうちに食べ切らなければ」という矛盾した気持ちが湧いてきました。冷蔵庫の中にいつまでもある、一粒の梅干しを見ながら塞ぎ込む自分が容易に想像できたからです。

時計を見上げ、家を出る時間となっていたことに気付いた私は気持ちを切り替え、お弁当箱2つをテーブルに並べ、握ったばかりのおにぎりを1つバッグに入れて家を出ました。そして近くのバス停から羽田空港行のバスに乗り込みました。母の様子を見に、札幌に帰省するためです。

母からSOSの電話が来たのはその数日前でした。母は泣いていました。親友が末期がんを宣告されて入院、母の姉も認知症が進んで入院しました。いずれのお見舞いも悲しいものだったらしく、母の気持ちを萎えさせていました。その上に膝の痛みがひどく、日常生活にも支障をきたしていました。

「注射を打ちに病院に行ったら、皆、息子や娘が付き添っている。羨ましい」と、母は珍しく弱音を吐きました。これはかなり落ち込んでいるーと判断し、急きょ新千歳空港行きの便を予約したのです。子供たちの送迎やお弁当作りのない週末の1泊2日。夫に子供たちの世話を頼みました。

母へのお土産に、昆布巻きを作っていきました。母は歯も悪いので、トロトロになるまで煮込みました。取り寄せていた「塩羊かん」もついでに2本バッグに入れました。時間通りに着いた羽田空港で、手続きを済ませて7時半の飛行機で新千歳空港へ。新千歳空港から札幌行きのバスに乗り、実家に着いたのは11時半少し前。ドアツードアで6時間でした。

「お帰り」と迎えた母はとても嬉しそうで、せきを切ったようにしゃべり出しました。曰く、「一人でいると、しゃべらないからねぇ」。ソファには新しい”お友達”が増えていました。「みっちゃん」という名前で、同じように一人暮らしのお友達からのプレゼントだそうです。

みっちゃんは、何も操作しなくても「今日のご機嫌はいかが?」「窓を開けて空気の入れ替えをしましょうよ」「ティータイムの時間ね」などと、時々話しかけてきます。母はそのたびに、楽しそうにみっちゃんに返事をします。

母としばらくおしゃべりをした後、庭の木々の剪定をしました。剪定を終えた後は、ドラッグストアへお使いです。「何か必要なものはない?」と聞くと、資生堂「リバイタル」の栄養クリームと、ヒアルロン酸入りのパックと、「柿渋歯磨き」粉が切れてしまったと言います。

「リバイタルはね、街のマツモトキヨシで30%オフだったんだよ。あそこは化粧品の試供品もくれたし、ポイントも貯められたから良かったんだよ。でもね、あそこは階段を上らなきゃ行けないんだよ。膝が痛すぎて、もう行けない。仕方ないねぇ。気持ちを切り替えるしかないね」

そう嘆く母に、「近所に大きなドラッグストアがあるだけラッキーだよ。お母さん」と励ます私。気分転換をしに街に出かけて、買い物をしたり、食事をしたりするのが母の楽しみでした。それがあまり出来なくなるのは、気分が落ち込む要因の1つかもしれません。1つ1つ出来ないことが増えていき、それを受け止めながら生きる母を見ていると、切なくなりました。

ドラッグストアに行って品物を探しました。すると、なんと、母の栄養クリームが32%オフでした。買い物を済ませ、勇んで帰り「お母さん、32%オフだよ。マツモトキヨシより2%も多く引いてくれるんだよ。良かったね」と報告。気を良くした母は「そうかい?それはいいね。あんたにも1つ買ってあげるよ。肌がかさかさだよ。駄目だよ、少し手入れしないと」と言いながら、箪笥から財布を取り出します。

「いいよ、お母さん」と一旦は断った私。が、母は断固として「駄目だよ。このままだとあんた、しわくちゃになるよ」と譲りません。「肌がかさかさ」と指摘され少し気が弱くなった私は、冗談めかして母に聞きます。

「息子が私にあまり寄り付かないのは、顔のしみ・しわが多いからかな?」

「そうかもしれない」

母は真顔で答えます。その言葉に後押しされ、私は再びドラッグストアに向かったのでした。

夕方は、シシャモの産地「むかわ町」に住む93歳の伯母から電話です。元気に一人暮らしを続ける伯母と話をするのは、母の楽しみの1つなのです。私も電話口に出て伯母と話しました。伯母の声はいつものようにハリがあり、こちらまで元気をもらいます。伯母には4人の娘がいて、近くに住む娘たちが順番に伯母の様子を見に来るようで、今回は母が「娘が来た」と報告する番で、母の声も明るい。

夕食は、私が車を運転して回転ずしに行きました。子供たちを連れて帰省したときに連れて行ってもらう家族連れが多い回転ずしとは別の、母曰く「大人向けの回転ずし」だそうです。店に入るとカウンターが大きな楕円形になっており、その中にいる寿司職人さんが寿司を握り、回転台に寿司を乗せています。美味しいお寿司を食べながら、母とのおしゃべりは尽きませんでした。

帰宅後は、母に勧められ顔のパックをしました。母の日課だと言います。目と鼻と口の部分に穴が開いた白いシートを顔に貼って、2人でテレビを見ました。時間が穏やかに過ぎていきました。夜は父の仏壇がある部屋で布団を並べて寝ました。

翌日もおしゃべりをたくさんして、午後3時に実家を出ました。母は、4、5年前までは車を運転して新千歳空港まで送ってくれました。2、3年前からは空港行きのバスターミナルまでになりました。今年の夏は車は運転せず、そのバスターミナルに向かうバスのバス停まで一緒に歩いてくれました。今回は玄関から地面に降りる階段を下りてくることは出来ず、玄関前で何度も手を振ってくれました。確実に、母の体は衰えてきています。

「冬だけでも、東京に来ない?」と聞きましたが、母は大きく首を横に振り、「ひざの痛みが耐えられなくなって手術が必要になったら東京であんたのお世話になるけど、それまではここで頑張ってみる」と言います。私に遠慮しているのでしょう。東京の家が狭く、母の部屋を用意してあげられない私は、強く勧めることは出来ずに、「そう? でも、いつでも来たくなったら、来てね」と気持ちだけは伝えました。

夜遅く、自宅に戻りました。子供たちがカードを書いてくれていました。

2日間子供たちを世話してくれた夫に感謝しながら、嬉しくも切なかった、私の週末は終わったのでした。

2017年10月21日土曜日

娘の感性

あるころから、娘をあまり叱らなくなっています。小さいころは、「きちんとした女の子に」と願っていたことから、ずいぶん厳しくしつけました。が、あまり効果がないのと、厳しくし過ぎると娘の感性を潰してしまうのではないか、と思うようになったことで、うるさく言わなくなりました。

週末に娘にお風呂掃除を頼みました。ずいぶん時間がかかっているなぁとのぞいてみると、傘を差して壁を洗っていました。お気に入りの歌を歌いながら、楽しそうに洗っていました。

「壁の上のほうを洗うと、水滴がぽつぽつ落ちてくるんだもん」と娘。世の中広しと言えども、傘を差しながらお風呂掃除をする人はいないでしょう。こういう時、家事を娘に教えなければならない母親はどうコメントすべきなのでしょうか?

「傘を差しながらなんて、お風呂掃除をするものではありません」

それこそ、素っ頓狂な注意です。娘の後ろ姿を見ながら、私は自問自答します。

「そもそも、傘を差しながらお風呂場を洗うのはおかしいの?」

「もしかしたら、傘を差しながらお風呂掃除をする人がいるかもしれない」

「私では絶対に思い付かない、こんな意外性のある行動を取れる娘は結構すごいのではないか?」

「こんな素敵な感性を持つ娘を注意してばっかりなんて、親として間違っているよ」、などなど。

結局は、「楽しそうだね。ありがとう」と言いました。娘はにっこり笑って「どういたしまして」と答えました。こうして、親としての私はユニークな娘に日々鍛えられ、教えられています。子育ては、面白い。

週末に娘にお風呂掃除を頼みました。ずいぶん時間がかかっているなぁとのぞいてみると、傘を差して壁を洗っていました。お気に入りの歌を歌いながら、楽しそうに洗っていました。

「壁の上のほうを洗うと、水滴がぽつぽつ落ちてくるんだもん」と娘。世の中広しと言えども、傘を差しながらお風呂掃除をする人はいないでしょう。こういう時、家事を娘に教えなければならない母親はどうコメントすべきなのでしょうか?

「傘を差しながらなんて、お風呂掃除をするものではありません」

それこそ、素っ頓狂な注意です。娘の後ろ姿を見ながら、私は自問自答します。

「そもそも、傘を差しながらお風呂場を洗うのはおかしいの?」

「もしかしたら、傘を差しながらお風呂掃除をする人がいるかもしれない」

「私では絶対に思い付かない、こんな意外性のある行動を取れる娘は結構すごいのではないか?」

「こんな素敵な感性を持つ娘を注意してばっかりなんて、親として間違っているよ」、などなど。

結局は、「楽しそうだね。ありがとう」と言いました。娘はにっこり笑って「どういたしまして」と答えました。こうして、親としての私はユニークな娘に日々鍛えられ、教えられています。子育ては、面白い。

2017年10月13日金曜日

再び、厚生労働省に

先日、厚生労働省を訪れました。今夏、フリーランス記者として仕事を再開し、記事に必要な審議会を取材するために行きました。

受付で身分証明書を提示して、通行証をもらい、省内に入りました。エレベーターに乗り、目的の場所である22階のボタンを押してから、案内板を見てまず探したのは「記者クラブ」でした。すっかり忘れていましたが、9階にありました。

私が新聞社を辞めたのは13年前。厚生労働省記者クラブに席を置き、取材・執筆をしていた日々が鮮やかに脳裏に蘇りました。同省を担当した2年間は、記者生活で最も充実していたときでした。

「中央」で取材することは、地方紙の記者として医療・社会保障問題を取材していた私にとって、大きな目標でした。所属部長との面談があるたびに、「政策決定の場で取材させてください!」と訴え続け、ようやく希望がかなって2001年東京支社に転勤、間もなく厚生労働省担当となりました。

取材は難しいことも多く、時間に追われる日々でしたが、医療・社会保障問題は奥が深く、やりがいがありました。記者を10人近く配置する全国紙やNHKと違い、地方紙や民放テレビが記者クラブに配置する記者の数は1人か2人。それぞれが独自の視点で記事を書く中、協力し合いました。しかし、担当して1年ほどで、私は胃痛や背中の痛みなどに悩まされるようになります。無理をして仕事を続け、2003年血液がん「悪性リンパ腫」と診断されました。ステージは最も悪いⅣ期。私は38歳、既婚で子供はいませんでした。

築地にある国立がんセンター(現・国立がん研究センター)で、2週間おきに6回の抗がん剤治療を受けました。最初の2回は入院して行い、3回目から通院で行いました。そして、私は3回目の抗がん剤治療を終えた後に、仕事に復帰しました。残り3回の治療は、取材日程をやりくりしてできると判断したのです。

治療で髪が全部抜けましたが、明るい髪色のかつらをかぶって記者クラブに戻りました。しかし、気力で職場復帰したものの、抗がん剤治療中の仕事は、簡単ではありませんでした。

あるときは、全身の倦怠感から電車に乗っていることができず、途中、電車を降りてホームのベンチに座って休み、また数駅乗っては降りてベンチで休むーを繰り返しながら、取材先に向かいました。

政党取材で、記者たちが会議室の中からドア越しに漏れ聞こえる議員らの言葉を聞き取るために耳をつけてメモを取る「壁耳」。壁に耳をつけて聞いている最中に吐き気をもよおし、トイレに駆け込み、何度も嘔吐しました。

取材中に集中できず、厚生労働省を飛び出してタクシーをひろい、国立がんセンターに行ったこともあります。医師には会えないので、顔見知りの看護師に「取材をしていて、話に集中できないんです。ところどころ、抜けてしまうんです。抗がん剤が脳に作用することはあるんですか?」と迫りました。

「普通、人は大病をすると人生の尊さ、家族のありがたさに気付くけど、君は全く気が付かなかった。治療前も治療中も治療後も、仕事の話しかしなかった」

そう振り返るのは、治療中、私を支え続けてくれた夫です。私は、焦っていました。必死に働いてやっと手にしたやりがいのある担当です。一日でも早く現場復帰をしなければーという気持ちしかありませんでした。

私はいわゆる「仕事人間」でした。でも、優秀な記者だから仕事人間だったわけではありません。凡庸な記者だったからこそ、体調が悪くても、抗がん剤治療の途中でも、仕事に戻らなければ、遅れをとってしまうと考えたのです。当時、女性記者が少なかった中、機会を与えてくれた会社に対して、その期待と給料に見合う分の仕事をしなければ、と焦っていたのです。私は1986年に施行された男女雇用機会均等法の第1世代で、いわゆる「総合職」として採用され、男性と同等の仕事と給料を保証された社員でした。ですので、気負いもあったと思います。

復帰後は、他紙や民放テレビの記者に助けられました。政党の取材で、カメラマンや記者でごった返す中、片手でレコーダーを政治家に向け、片手でかつらを押さえながら「かつらが取れる~」と叫ぶと、民放テレビの女性記者が「私が押さえてあげるわ~」と言ってくれ、皆で大笑いしたこともありました。厚生労働省の一階にベンチがありました。そこには時折、所属部長が私の様子を見に来てくれました。抗がん剤治療中の記者が職場復帰してくるなど、管理面で大変だったと思います。それでも、「無理するなよ」と言って、励ましてくれました。

時間は少しかかりましたが、集中力は戻り、治療前と同等の仕事ができるようになりました。そして、体調が安定し、髪の毛がびっしりと頭を覆ったころ、私は妊娠をしました。39歳でした。抗がん剤治療後の妊娠で私の心は揺れました。

私は「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざに得心していました。どうしても手に入れたいものがある場合は同等に大切なものを手放さなければならないことを十分分かっていた年齢でした。そして、抗がん剤治療後の39歳という年齢で、妊娠しながら記者としての仕事を続けるべきか否かを、想定される結末4つをノートに書き出し、考えました。

1)仕事を続けて、無事出産

2)仕事を続けて、流産

3)仕事を辞めて、無事出産

4)仕事を辞めて、流産

1)は奇跡に近い。2)は、耐え難いほどの後悔となるだろう。3)、4)の決断は納得できる。

そして、私は将来後悔しない決断をしました。

しかし、安定期に入り気が緩んだ私は、産後にフリーランス記者として働こうと、週1回2時間、大学の主催する医療問題研究会に「医療ジャーナリスト」として参加しました。赤ちゃんを無事産むために後ろ髪を引かれる思いで仕事を辞めたにもかかわらず、仕事への執着を捨てられなかったのです。

妊娠8か月目で全く予期せぬことが起こり私は緊急入院し、一か月後に緊急帝王切開で娘を出産しました。この予期せぬことは、まだ、ブログで書く心の準備ができていませんので、ここでは書きません。が、私はこのことから、細い糸で仕事につなげようとしてしまったことを深く後悔し、出産後数年間、ふさぎ込む日々を送ることになるのです。その精神的な落ち込みが、血液がんの再発、再々発、そして、2つの血液の難病を引き寄せる一因となったのかもしれません。

深い後悔の気持ちから、仕事にはもう戻るまいと決意して、ずいぶん経ちました。が、病気を克服し、二人目の子どもを出産し、50代になり、仕事を辞めてから干支が一回りして、私は残りの人生で何ができるかを考える時期になりました。そして、仕事を続けたいという執着心からも、仕事を望んだことで起こってしまった結果に対する罪悪感からも自由になり、やはり、取材をして記事を書きたいという気持ちに素直に従おうと思えるようになりました。

13年ぶりの厚生労働省は少しセキュリティーが厳しくなった以外はあまり変わっていませんでした。審議会の部屋に入ると、あのときと同様、審議委員らのテーブルには分厚い資料が並べられ、テレビ局のカメラマンがいて、記者たちも壁側に並べられた椅子に座っていました。変わったのは、カメラマンや記者たちが私よりずっと年下になっていることと、配布資料の字は小さ過ぎ、バッグから取り出した老眼鏡をかけなければ読めなくなっていたことです。

老眼鏡をかけて資料を読む自分に苦笑したものの、吹っ切れた気持ちになりました。 「私は、ここからまた、再スタートを切るんだ」という覚悟が芽生えました。フリーランスの記者として仕事をするために、私は一度厚生労働省に帰る必要があったのだと思います。あれほど執着した、新聞記者としての仕事を過去のものとして整理して、一歩前に出るために、予期せぬ病気にかかってしまい去らなければならなかった場所に立ち返る必要があったのです。

取材を終え、エレベーターで一階に降りました。そして、通行証を受け付けに戻し、外に出ました。いま一度そびえ立つビルを見上げ、「厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare」と書かれた案内版の前で自撮りし、夫にメールで送りました。夫は、私が仕事を手放さなければならなかった悔しさを誰よりも分かってくれる人です。そして、私が仕事に戻ることを誰よりも望み、応援しれくれる人です。私は、こうメッセージを添えました。

「ここに、戻ってきたわ」と。

半休を取り、幼稚園年長の息子の世話をしてくれていた夫からは、「やったね!」という返信がありました。

私は、すがすがしい気持ちで霞が関を去りました。これから何度となく、そこに足を運ぶでしょう。そのときは、もう特別な気持ちを抱かず、取材が出来ると思います。この特別な日のことをブログに記し、私はまた一歩前に進みたいと思います。

受付で身分証明書を提示して、通行証をもらい、省内に入りました。エレベーターに乗り、目的の場所である22階のボタンを押してから、案内板を見てまず探したのは「記者クラブ」でした。すっかり忘れていましたが、9階にありました。

私が新聞社を辞めたのは13年前。厚生労働省記者クラブに席を置き、取材・執筆をしていた日々が鮮やかに脳裏に蘇りました。同省を担当した2年間は、記者生活で最も充実していたときでした。

「中央」で取材することは、地方紙の記者として医療・社会保障問題を取材していた私にとって、大きな目標でした。所属部長との面談があるたびに、「政策決定の場で取材させてください!」と訴え続け、ようやく希望がかなって2001年東京支社に転勤、間もなく厚生労働省担当となりました。

取材は難しいことも多く、時間に追われる日々でしたが、医療・社会保障問題は奥が深く、やりがいがありました。記者を10人近く配置する全国紙やNHKと違い、地方紙や民放テレビが記者クラブに配置する記者の数は1人か2人。それぞれが独自の視点で記事を書く中、協力し合いました。しかし、担当して1年ほどで、私は胃痛や背中の痛みなどに悩まされるようになります。無理をして仕事を続け、2003年血液がん「悪性リンパ腫」と診断されました。ステージは最も悪いⅣ期。私は38歳、既婚で子供はいませんでした。

築地にある国立がんセンター(現・国立がん研究センター)で、2週間おきに6回の抗がん剤治療を受けました。最初の2回は入院して行い、3回目から通院で行いました。そして、私は3回目の抗がん剤治療を終えた後に、仕事に復帰しました。残り3回の治療は、取材日程をやりくりしてできると判断したのです。

治療で髪が全部抜けましたが、明るい髪色のかつらをかぶって記者クラブに戻りました。しかし、気力で職場復帰したものの、抗がん剤治療中の仕事は、簡単ではありませんでした。

あるときは、全身の倦怠感から電車に乗っていることができず、途中、電車を降りてホームのベンチに座って休み、また数駅乗っては降りてベンチで休むーを繰り返しながら、取材先に向かいました。

政党取材で、記者たちが会議室の中からドア越しに漏れ聞こえる議員らの言葉を聞き取るために耳をつけてメモを取る「壁耳」。壁に耳をつけて聞いている最中に吐き気をもよおし、トイレに駆け込み、何度も嘔吐しました。

取材中に集中できず、厚生労働省を飛び出してタクシーをひろい、国立がんセンターに行ったこともあります。医師には会えないので、顔見知りの看護師に「取材をしていて、話に集中できないんです。ところどころ、抜けてしまうんです。抗がん剤が脳に作用することはあるんですか?」と迫りました。

「普通、人は大病をすると人生の尊さ、家族のありがたさに気付くけど、君は全く気が付かなかった。治療前も治療中も治療後も、仕事の話しかしなかった」

そう振り返るのは、治療中、私を支え続けてくれた夫です。私は、焦っていました。必死に働いてやっと手にしたやりがいのある担当です。一日でも早く現場復帰をしなければーという気持ちしかありませんでした。

私はいわゆる「仕事人間」でした。でも、優秀な記者だから仕事人間だったわけではありません。凡庸な記者だったからこそ、体調が悪くても、抗がん剤治療の途中でも、仕事に戻らなければ、遅れをとってしまうと考えたのです。当時、女性記者が少なかった中、機会を与えてくれた会社に対して、その期待と給料に見合う分の仕事をしなければ、と焦っていたのです。私は1986年に施行された男女雇用機会均等法の第1世代で、いわゆる「総合職」として採用され、男性と同等の仕事と給料を保証された社員でした。ですので、気負いもあったと思います。

復帰後は、他紙や民放テレビの記者に助けられました。政党の取材で、カメラマンや記者でごった返す中、片手でレコーダーを政治家に向け、片手でかつらを押さえながら「かつらが取れる~」と叫ぶと、民放テレビの女性記者が「私が押さえてあげるわ~」と言ってくれ、皆で大笑いしたこともありました。厚生労働省の一階にベンチがありました。そこには時折、所属部長が私の様子を見に来てくれました。抗がん剤治療中の記者が職場復帰してくるなど、管理面で大変だったと思います。それでも、「無理するなよ」と言って、励ましてくれました。

時間は少しかかりましたが、集中力は戻り、治療前と同等の仕事ができるようになりました。そして、体調が安定し、髪の毛がびっしりと頭を覆ったころ、私は妊娠をしました。39歳でした。抗がん剤治療後の妊娠で私の心は揺れました。

私は「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざに得心していました。どうしても手に入れたいものがある場合は同等に大切なものを手放さなければならないことを十分分かっていた年齢でした。そして、抗がん剤治療後の39歳という年齢で、妊娠しながら記者としての仕事を続けるべきか否かを、想定される結末4つをノートに書き出し、考えました。

1)仕事を続けて、無事出産

2)仕事を続けて、流産

3)仕事を辞めて、無事出産

4)仕事を辞めて、流産

1)は奇跡に近い。2)は、耐え難いほどの後悔となるだろう。3)、4)の決断は納得できる。

そして、私は将来後悔しない決断をしました。

しかし、安定期に入り気が緩んだ私は、産後にフリーランス記者として働こうと、週1回2時間、大学の主催する医療問題研究会に「医療ジャーナリスト」として参加しました。赤ちゃんを無事産むために後ろ髪を引かれる思いで仕事を辞めたにもかかわらず、仕事への執着を捨てられなかったのです。

妊娠8か月目で全く予期せぬことが起こり私は緊急入院し、一か月後に緊急帝王切開で娘を出産しました。この予期せぬことは、まだ、ブログで書く心の準備ができていませんので、ここでは書きません。が、私はこのことから、細い糸で仕事につなげようとしてしまったことを深く後悔し、出産後数年間、ふさぎ込む日々を送ることになるのです。その精神的な落ち込みが、血液がんの再発、再々発、そして、2つの血液の難病を引き寄せる一因となったのかもしれません。

深い後悔の気持ちから、仕事にはもう戻るまいと決意して、ずいぶん経ちました。が、病気を克服し、二人目の子どもを出産し、50代になり、仕事を辞めてから干支が一回りして、私は残りの人生で何ができるかを考える時期になりました。そして、仕事を続けたいという執着心からも、仕事を望んだことで起こってしまった結果に対する罪悪感からも自由になり、やはり、取材をして記事を書きたいという気持ちに素直に従おうと思えるようになりました。

13年ぶりの厚生労働省は少しセキュリティーが厳しくなった以外はあまり変わっていませんでした。審議会の部屋に入ると、あのときと同様、審議委員らのテーブルには分厚い資料が並べられ、テレビ局のカメラマンがいて、記者たちも壁側に並べられた椅子に座っていました。変わったのは、カメラマンや記者たちが私よりずっと年下になっていることと、配布資料の字は小さ過ぎ、バッグから取り出した老眼鏡をかけなければ読めなくなっていたことです。

老眼鏡をかけて資料を読む自分に苦笑したものの、吹っ切れた気持ちになりました。 「私は、ここからまた、再スタートを切るんだ」という覚悟が芽生えました。フリーランスの記者として仕事をするために、私は一度厚生労働省に帰る必要があったのだと思います。あれほど執着した、新聞記者としての仕事を過去のものとして整理して、一歩前に出るために、予期せぬ病気にかかってしまい去らなければならなかった場所に立ち返る必要があったのです。

取材を終え、エレベーターで一階に降りました。そして、通行証を受け付けに戻し、外に出ました。いま一度そびえ立つビルを見上げ、「厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare」と書かれた案内版の前で自撮りし、夫にメールで送りました。夫は、私が仕事を手放さなければならなかった悔しさを誰よりも分かってくれる人です。そして、私が仕事に戻ることを誰よりも望み、応援しれくれる人です。私は、こうメッセージを添えました。

「ここに、戻ってきたわ」と。

半休を取り、幼稚園年長の息子の世話をしてくれていた夫からは、「やったね!」という返信がありました。

私は、すがすがしい気持ちで霞が関を去りました。これから何度となく、そこに足を運ぶでしょう。そのときは、もう特別な気持ちを抱かず、取材が出来ると思います。この特別な日のことをブログに記し、私はまた一歩前に進みたいと思います。

登録:

コメント (Atom)